言葉の壁(8)〜共感されたいのは、男も女も同じ

今日配信のメルマガの内容をシェアさせていただきます。共感を生む「聞き方」についてです。

ーーーーーーーーー↓メルマガここから↓ーーーーーーーーー

男性脳と女性脳は違うという話、時々、耳にしますよね。

そのために、妻はただ話を聞いてほしいだけで解決を求めていないのに、

夫は解決策を助言しようするから、話が噛み合ない...とはよく言われることです。

今回は、「話を聞く」という側面からNVCを考えてみましょう。

本連載「言葉の壁」のバックナンバーはこちらをご覧ください。

https://www.grassroots.co.jp/blog/monolog/cat11/nvc-1/

男性と女性に限らず、同性同士、親子、上司と部下、友だち同士など、

さまざまな関係の間で、話をする人と話を聞く人のシーンが生まれます。

例えば部下の立場から上司に話をした時に、

実はただ聞いてほしかっただけなのに、

過剰な助言や励ましをもらってしまい、

違和感を感じたという経験はないでしょうか?

あるいは上司の立場で部下に話をした時に、

ただ本音の話をしただけのつもりだったのに、

部下が自分の立場や気持ちを話を始めて、

意外な反応が返って来たと慌てた経験はありませんか?

NVCでは、共感を持って聞くことの重要性が説かれていますが、

共感するとは、いったいどのようなことなのでしょう?

「共感」という言葉、よく使う割には、説明できなかったりしますよね。

ここでは、このように定義しておきます。

共感する:自分以外の人の気持ちやそれが生じる源になった経験に対し、

敬意を持って理解すること。

これを、さらにNVCに即した原理原則に言い換えると...

相手が何を観て、

何を感じ、

その背景にある願いは何で、

何を要求したいのか、を引き出す聞き方をすることで、

相手が自分の気持ちを表現しやすいようにし、

自分は、その表現された心情に寄り添っていくこと、

と、こんなふうに表現することができそうです。

ところが、私たちが話の聞き手になっている時、

実際にはこんな反応をしていないでしょうか?

「...したらどう?」「...した方がいいと思う」(アドバイスする)

「あなたの例など大したことはない。私なんて...」(上手に出る)

「ここから...を学ぶなら、これは意味のある経験になるだろう」(教え諭す)

「あなたのせいではないよ。あなたは出来る限りのことをした」(慰める)

「それを聞いて思い出したことがある。私はかつて...」(自分語り)

「くよくよしても始まらない。話を変えよう」(話を切る)

「なんて可哀想なんでしょう...」(同情する)

「それはいつから始まったんだ?」(尋問する)

「電話しようと思っていたんだけど...」(説明する)

「それは事実とは違うよ」(まちがいを正す)

私の経験でも、相手を慰めようとしてしまったり、

励まそうとしてしまったり、助言をしてしまったりすることがあります。

でも、これは、実はNGなんですね〜 ちょっとびっくりしませんか?

たとえば、次の会話の中で、共感を持って接していると言えるのは、

どれでしょう?

- - -(1)- - - - - - - - - - - - - -

A なぜあんな失敗をしてしまったのか、悔やまれる。

B あなたはベストを尽くしたんだよ。そんなに気にするな。

- - -(2)- - - - - - - - - - - - - -

A あなたは常に自分が正しいと主張する。何様のつもりだ?

B 他の解釈の仕方があることに、私に気づいてほしいのね。

- - -(3)- - - - - - - - - - - - - -

A あなたは、私がそれをするのが当然だと思っているんでしょ?

B それは、違う。私は当然だなんて思っていない。

- - -(4)- - - - - - - - - - - - - -

A こんなに体重が増えて、イヤになっちゃう。

B ジョギングでもすれば?

(1)は励まし、(2)は共感、(3)は否定と弁明、(4)はアドバイスです。

つまりNVC的な共感を持って聞く聞き方は、この例では(2)だけです。

いずれのBの受け答えも、悪気はありませんし、

相手の気持ちに寄り添いたいという意識は感じられます。

けれど、結局、最初の夫と妻の会話の例に戻るとわかるのですが、

相手は、励まされたいわけでもなければ、否定も弁明もされたくなく、

アドバイスだって求めていないことがある、ということなのです。

相手の感じ方をコントロールすることは、誰にもできないってことですね。

さて、相手に共感してほしい欲求。

女性だけにあるわけではないと、私は思いますが、皆さんはどう感じましたか?

伝えることも難しいですが、聞くのも難しいですね〜

でも、原理原則がわかれば、トレーニングして慣れるだけだとも言えます。

今週も、素敵なコミュニケーションでいっぱいに! 良い1週間でありますように!

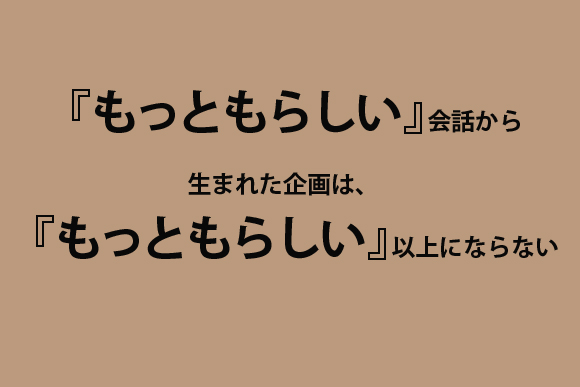

『もっともらしい』会話から生まれた企画は、『もっともらしい』以上にならない

今日は、私のポリシーについて書きたいと思います。

私のポリシーの一つに、タイトルにある「『もっともらしい』会話から生まれた企画は、『もっともらしい』以上にならない」というのがあります。

では、『もっともらしい』会話とは、どういうことでしょうか。

まず、『もっともらしい』の国語辞書的な意味は、「(本当はよく考えてもいないのに)いかにももっともだというふうに説くこと」です。では、『もっとも』の意味は何かというと、「何よりも一番」とか、「道理にかなっていること」です。つまり、『もっともらしい』会話というのは、「あることについて、本当はよく考えてもいないのに、いかにも道理にかなっていて、一番良いと語り合っている会話」のことです。

どういうことか、社内広報のシーンでの「もっともらしい会話」の具体例を挙げてみました。たとえば、、、

「この企画の目的は、部門間のコミュニケーションを活性化することです」とか、

「新たな中計の狙いを訴求して、社内のベクトルを合わせることが必要です」など。

いえ、このような会話が悪いわけではありません。本当によく考えたかどうかが、問題なのです。たとえば、「部門間のコミュニケーションを活性化する」と言いながら、どうなった状態が活性化した状態なのかまでは考えていないとします。そうすると、「部門間のコミュニケーションを活性化する」という台詞はいかにも道理にかなっていて、一番良いというニュアンスで語られていますが、実は形の上での話でしかないことになります。

ところが、私たちは、この「もっともらしいこと」が大好きなんですね。

なぜか?

理由は単純。安心したいからです。道理にかなっているように見える言葉で語り合うことで、安心が得られます。自分たちは間違っていない方向に足を踏み出しているように思えるからです。

でも、私はこう考えます。安心を得たい気持ちを少し脇に置いておいて、「それはどういうこと?」「それはどういうこと?」「それはどういうこと?」を繰り返して問い続けると、「もっともらしいこと」から脱出できる、と。頭で汗をかいた分、ちゃんと自分の血肉になった言葉が生まれてきます。

でも、社会では「もっともらしい」ままスルーしてしまう風潮があるのも事実。たとえば、30分の議論で出て来たコンセプトでも、「道理にかなっている」と思って、ヨシとすることはよくあるのではないでしょうか。もちろん、30分で考えたコンセプトでも、瞬間的なひらめきから素晴らしいコンセプトにたどり着く場合はあります。でも、確率論的に言えば、そんなことはななかなか起きません。

複数の人が参画しているプロジェクトで、各自が思考を深め、レベルを合わせようとすると、私の経験では平均4時間ぐらいはかかります。2時間で実現できないとは言いませんが、参加者が置いてけぼりにならないためには、そのくらいの時間が必要です。反対に、4時間かければ深まるという法則はありません。もっとかかる場合もあります。

私たちは、今その場で起きていることが「もっともらしい」レベルかどうかについて、もう少しアンテナを張ってもいいのではないでしょうか。そのチェック方法の一つは、「つまり、それはどういうこと?」を問い、自分の言葉で語れるかどうかです。現実世界では、4時間も割けないまま、結論を出さなければならないことが起きます。でも、「もっともらしい」レベルかどうかへのアンテナが立っていると、今、その場にいる人の理解のレベルがわかるようになります。そうすると、「ここはまだ深い理解には到達できていないけれど、それなりに進めよう」という話ができます。それだけでも、置いてけぼり感がなくなると思うのですが、みなさんはどう思いますか?

『もっともらしい』会話から生まれた企画は、『もっともらしい』以上にならない。会話の状況を察知し、セルフアラートを出せるような人が増えると、もっとアウトプットの質や生産性が高まるのではないかと思うのは私だけでしょうか。

言葉の壁(7)~「要求」が「命令」や「強要」にならないために

先週は、7日(日)8日(月)で母と一緒に熱海に1泊旅行に行ってきました。おかげで、ブログは久々の無断欠勤となりました(笑) 父を含めて旅行に行くことは多いものの、母娘2人での旅行は初めてでしたので、とても思い出深いものとなりました。高齢の母は、すでに見事なボケっぷりですが、私のiPhoneのシャッターをちゃんと「1回だけ」押すことができました(写真)。というのは、前回頼んだときに、指がボタンから離れず、押しっぱなしの連写になってしまったからです。

泊まった宿は「ヴィラデルソル」。本館は、紀伊徳川家の第15代当主である徳川頼倫が、邸内(東京)に創設した私設の図書館「南葵文庫」を移築したものだそうです。

80代の母は布団で寝起きするのが難しいので、宿泊先選びでは、どうしてもベッドのある宿泊施設になります。同じ敷地には旅館もあり、石の階段を何十段も登ると温泉施設もあるのですが、ベッドを優先したために、温泉には入れませんでした。高齢になると、そういった不自由があるものだと痛感した次第です。

では、今日配信のメルマガをシェアさせていただきます。

ーーーーーーーーー↓メルマガここから↓ーーーーーーーーー

前回に引き続き、NVCの第4の要素である「人への要求」をテーマにお届けします。

前回は、わかりやすい「要求」の仕方について考えましたが、

今回は、「要求」が「強要」や「命令」にならないために大切なことを考えます。

本連載のバックナンバーはこちらをご覧ください。

ーーーーーーーーーーーー

◆要求したつもりが、、、

ーーーーーーーーーーーー

前回、何が期待されているか具体的にわかるように要求する例として

「昨日の話し合いについて、思っていることがあれば、言ってほしい」と

伝えるよりも、たとえば

「昨日の話し合いでの私の進め方について、

変えてほしいと思う点があったら、聞かせてほしい」と伝える方が、

わかりやすいとお伝えしました。

ところが、このように伝えたとしても、

「強要」や「命令」と受け止められてしまう場合があります。

たとえば、部下に上のように要求をしたところ、下のような展開になったとします。

..................

あなた: 昨日の話し合いでの私の進め方について、

変えてほしいと思う点があったら、聞かせてくれないかな?

相手: 特別に変えてほしい点はありません。

あなた: そんなことはないはずだよ。

ないとしたら、君が興味を持っていないからだ。

..................

このように相手の反応に対し、非難するような応酬をしてしまった場合、

あなたの本音はどこにあったのでしょうか。

NVC的な要求をしたつもりで、実は強要したいのが本音なのではないでしょうか。

ほかにも、相手を罰したり、罪悪感を抱かせたりする反応や、

拒絶されたと解釈するのも、強要に繋がります。

心の深いところで起きる強要の心理。なのに、相手はそれを見逃してくれません。

恐ろしいことに、私たちは自分の本音に意外に無頓着だったりします。

つまり、強要したいのが本音だったのに、それに気づかずにスルーしやすい。

では、どうするか。

その本音は、要求が通らなかった場合の自分の反応に現れますから、

それをウォッチすると、自分の本音に気づけますよね。

上の会話はまさにその典型です。

ーーーーーーーーーーーー

◆強要的要求がもたらす影響は?

ーーーーーーーーーーーー

では、あなたの「要求」が「強要」や「命令」と受け止められた場合、

いったいどのような影響が出るのでしょうか?

必要だから命令する場合は別として、「強要」や「命令」と伝わってしまうと、

相手は、「服従」か「反発」のいずれかしか選択できないように感じてしまい、

あなたが欲している「共感」からの行動は生まれなくなります。

まして、入口が「お願い」だったのに、出口が「強要」だと、

よけいイヤな気持ちになりますよね。

しかも、相手の本音は小さな言動にしか現れないので、

一歩間違えると、それを見落としてしまうかもしれません。

「私は反発を感じます」と言ってくる人は極めて少数ですから。

あるいは、しぶしぶ行動に移した相手の表情に気づき、

あなたは、不機嫌になってしまうかもしれません。

こうなると関係は悪くなるばかりです。

さらに、相手にとって過去に強要的に要求された体験があると、

「今回も強要したいにちがいない」と思い込んで、

最初からガードするような反応を引き起こす心配もあります。

こんなふうに「要求」の仕方が関係に大きな影響を与えるからこそ、

要求上手になりたいものですよね。

書籍「NVC」では、「要求」という言葉が使われていますが、

「要求」の意味を三省堂大辞林で調べると、

「必要だとして,また当然の権利として強く求めること」とあり、

日本人の感覚からすると強制力を感じさせる言葉です。

ですから「要求」という語感で理解するよりも、

「依頼」や「要請」というニュアンスで理解した方が、うまく機能しそうですね。

6月ももう後半戦です。

良い1週間をお過ごしください!

※読んでいただきありがとうございました。

よろしければ、【「読んだよ!」クリック】↓してくださいね。

今回は、「新世紀エヴァンゲリオン」の登場人物、加持リョウジの言葉です。

言葉の壁(6)〜「要求」は具体的な行動がわかるように

先日、土曜日に青山学院主催の講座「企業研修におけるワークショップの活用方法を探る」に行ってきました。これは、同大学が社会人向けに提供している「ワークショップデザイナー育成プログラム」の参加者募集活動の一環として、開催されたものだと思われます。講師は、演劇家でもある内山巌さん。演劇的発想を取り入れたワークショップのデザインや参加者に心的負荷をかけないワークの方法などが紹介され、とても面白かったです。そして、改めてワークショップというのは奥が深いなあと痛感しました。

では、今日配信のメルマガをシェアさせていただきます。

ーーーーーーーーー↓メルマガここから↓ーーーーーーーーー

NVC(Nonviolent Communication)について考える「言葉の壁」シリーズ。

前回は、自分の感情を自分の願いと紐づけて伝えることの大切さを考えました。

今回のテーマは、NVCの第4の要素である「人への要求」です。

NVCの基本の流れは、自分に葛藤を与える他人の言動について、

評価や判断を交えずに「観察」に基づいてシンプルに語り、

自分の「感情」を相手のせいにせず自分のものとして述べ、

その感情を抱くのは自分にこんな願いがあるからだと語り、

最後に具体的な「要求」をする、というもの。

ところが、その「要求」。次のような状況が生まれたりして、簡単ではありません。

【1】そもそも要求が必要だという自覚がないから、要求しない。

【2】自分の要求が、自分自身でよくわからないために、

曖昧な表現になってしまう。

【3】上手な「要求」ができず、「強要」や「命令」になってしまう。

そこで、今日は【2】の曖昧な表現について、例を挙げながら考えましょう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

曖昧表現(1)「〜しないでほしい」という伝え方

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「〜してほしい」と「〜しないでほしい」は、どちらも要求に見えますが、

ここで重要なことは、相手に行動を促す要求でなければ、

意味がないという点です。

休日も仕事をしている夫に、「仕事ばかりしないでほしい」と妻が言ったら、

夫はゴルフに行ってしまった、本当は一緒に過ごしてほしかったのに...

というシャレにもならない話は、身近なところにたくさん転がっていますよね。

職場でも、たとえばこんな伝え方をしているシーンはないでしょうか。

「目標を一方的に与えるのは、やめてほしい」

「報告をしないまま帰らないでほしい」

「状況を把握せずに仕事を振るのはやめてください」

あなたが、もし上のように伝えられたら、どう思いますか?

「やめてほしいことはわかった。

では、具体的にどうしてほしいの?」と思いますよね。

「目標を一方的に与えるのは、やめてほしい」という意味は、

「自分で決めさせてほしい」かもしれないし、

「一緒に相談して決めさせてほしい」かもしれません。

ですから、具体的な行動がわかるように、

肯定的な言葉で要求することが望ましいのです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

曖昧表現(2)「抽象的で大雑把」な伝え方

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

肯定的な言葉を使っていても、わかりにくい場合があります。

たとえば、次の3つの表現を読んでください。

どんなことをしてほしいのか、わかりにくいですよね。

「昨日の話し合いについて、思っていることがあれば、言ってほしい」

(思っていることと言われても、どんなこと?)

「課長、もっと私を信頼して、仕事を任せていただけませんか?」

(信頼していないとでも?)

「この商談について、もっと頻繁に相談してほしい」

(相談の必要があれば、しますけど...)

これを、求める行動内容がわかるように具体的表現で言い換えると...

「昨日の話し合いでの私の進め方について、

変えてほしいと思う点があったら、聞かせてほしい」

「この商談は、課長の助言なしで自立的にまとめさせてくれませんか?

報告は怠りませんので、どうしてもマズい状況との判断でない限り、

私が自分の判断で交渉を進めるのを、どっしり構えて見守ってほしいのです」

「この商談は、当社にとってとても重要な案件なので、

先方と接触があった都度、内容を報告してほしい。

どう進めるか、あなたの意見を聞かせてもらい、判断させてほしい」

これで相手が期待している行動が、前よりわかるようになりました。

いかがでしたか?

結局、わかりやすさがいかに大切で、

以心伝心に頼ったり、独りよがりではダメってことですよね。

自分の望みを明確にすればするほど、望みは叶いやすくなるそうです。

自分が、何を望んでいるのか、クリアにする習慣をつけたいものですね。

さ、今週も元気に行きましょう!

※読んでいただきありがとうございました。

よろしければ、【「読んだよ!」クリック】↓してくださいね。

今回は、「キンコーズ」を創業し、世界的なチェーンへと育て上げた

ポール・オーファラのこの言葉です。