風邪の3連休

3連休、いかがでしたか?

私は、風邪をひいてしまい、土曜日にクリニックに行きました。連休に入るのに、インフルエンザだと困ると思って。。。でも、ただの風邪だったようです。ちょっと体調が悪いので、今週のブログはお休みします。

ちょっとしたトピックスだけ書くと、家でダラダラしながら、「自分の小さな『箱』から脱出する方法」という本を読みました。以前にも読んだことのある本です。読むたびに、この本に出てくる、ルーやバドやケイトのようになりたいなと思いますが、そうなるには遠い道のりです。

今週も良い1週間を!

理念を販売しているHOSTEEに注目!

今日は、HOSTEEという会社とそのサイトを紹介します。

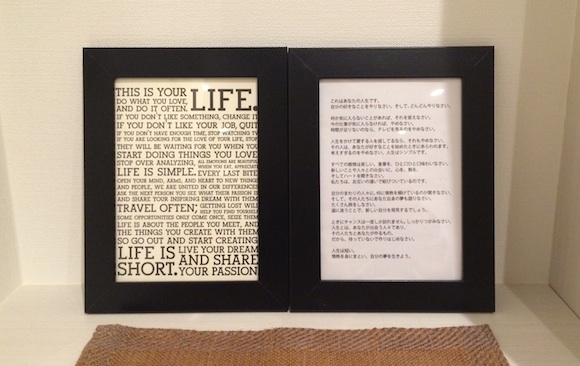

ネットを通じて、メッセージ性の高いポスターやカード、額などのほか、 同じくメッセージにこだわった生活雑貨なども販売している会社なのですが、ユニークなのは、創業メンバーが定めた自社のマニフェストをカードにして販売している点で、これがとてもシャレています。一番下に、我が家に飾っているそのカードの写真を掲載しました。日本語訳がついていたので、紹介します。上の映像は、カードと同じ内容、「THIS IS YOUR LIFE.」から始まるメッセージビデオです。

これはあなたの人生です。

自分の好きなことをやりなさい。そして、どんどんやりなさい。

何か気に入らないことがあれば、それを変えなさい。

今の仕事が気に入らなければ、やめなさい。

時間が足りないのなら、テレビを見るのをやめなさい。

人生をかけて愛する人を探しているなら、それもやめなさい。

その人は、あなたが好きなことを始めたときにあらわれます。

考えすぎるのをやめなさい、人生はシンプルです。

すべての感情は美しい。食事を、ひと口ひと口味わいなさい。

新しいことや人々との出会いに、心を、腕を、

そしてハートを開きなさい。

私たちは、お互いの違いで結びついているのです。

自分のまわりの人々に、何に情熱を傾けているのか聞きなさい、

そして、その人たちにあなた自身の夢も語りなさい。

たくさん旅をしなさい。

道に迷うことで、新しい自分を発見するでしょう。

ときにチャンスは一度しか訪れません。しっかりつかみなさい。

人生とは、あなたが出会う人々であり、

その人たちとあなたが作るもの。

だから、待っていないで作りはじめなさい。

人生は短い。

情熱を身にまとい、自分の夢を生きよう。

いかがですか? シャレてますよね! シャレているだけでなく、ワタシは、この言葉に心が突き動かされました。見ようによっては、ただのテキストにすぎません。それなのに、そうだ、その通りだ!と共感してしまいました。

なぜ、これを取り上げたいと思ったかといえば、ワタシの願いも共感を生み出す言葉によって、社会にインパクトを与え、社会を変えていくことだからです。

グラスルーツの理念は:「言葉」で未来をつくる

英語の格言〜Watch your thoughts; they become words. Watch your words; they become actions. Watch your actions; they become habits. Watch your habits; they become character. Watch your character; it becomes your destiny.『考えが言葉になり、言葉は行動に、行動は習慣に、習慣が人格になり、人格は運命を形作る』で言われている言葉の作用は本当にあるし、誰にも起こると思っています。

HOSTEEのサイトを見て、メッセージの力強さを改めて痛感しました。この言葉を生み出してくれたことに、感謝したい気持ちです。ありがとう! HOSTEE!

信長も秀吉も知っていた、短い言葉の威力

岡田准一さん見たさに、今年も観てきました、NHK大河ドラマ! そのドラマ『軍師官兵衛』もそろそろエンディングに向かいつつあります。

が、このドラマ、ビジネスパーソンの多くが観ているはず...と思うのは誤りのようですね。知り合いでもあり、株式会社アタックスの執行役員である北村信貴子さんは、研修会で「NHKの大河ドラマ『軍師官兵衛』を見ている人、手を上げてください」と聞いても、少数の人しか手を挙げないと、今年の8月頃の同社コラムでそのように書いていらっしゃいました。

北村さんは、現代社会は多様性に満ちており、このドラマは観ているはず...と言えるようなものは存在しないので、リーダーである社長は「他から入ってくる情報が霞んでしまうほどの強烈な情報発信力で、組織の中に共通認識を醸成していくということ」が重要だと述べています。(コラムはこちら)

ワタシもまさに同感です。「共通認識」は私の言葉に置き換えると「共通言語」となりますが、共通言語があるのと、ないのとでは、力の出し方が変わります。共通言語があるということは、逐一説明しなくても成立するコミュニティですが、共通言語がなければ、言葉の背景に始まり、その言葉が背負っている意味を説明しないと話を始めることさえできません。

たとえば...、

当社の価値観には「フェアであること」というものがあります。そして、その意味の中には当社固有のものも含まれています。だから、たとえば社内で「それは、フェアじゃない」と言ったとして、それを聞いた人は、その意味が必ずしも辞書通りの意味とは限らないことを知っています。ところが、もし今日入社した新人が「それは、フェアじゃない」と聞いても、恐らく辞書通りに「公明正大ではない」等の意味でだけ捉えるはずです。意味を合わせるには、それなりの時間を使わないとなりませんねね。

さて、北村さんがおっしゃるように、リーダーは共通認識の土壌を築くことを常に意識すべきなのだと思いますが、特に、何か新しいことを始めようとするときには、そもそも共通言語はないので、意識しないわけにはいかないのではないでしょうか。だから、リーダーは言葉を作らなくてはならないし、その言葉を持つことがいかに重要かも認識する必要があります。

『軍師官兵衛』にも出てきますが、信長は、天下統一に際して「天下布武」(てんかふぶ)という言葉を掲げました。「布武」というのは、「七徳の武」(暴を禁じ、戦をやめ、大を保ち、功を定め、民を安んじ、衆を和し、財を豊かにする)を持つ者が天下を治めるに相応しいという意味であったとか。信長の真意が何であれ、信長の「天下布武」は歴史的スローガンの一つと言えます。つまり、信長の時代から(いや、もっと以前でも)、自分のやりたいことやその志の意義を短く言葉にまとめることがいかに大切であるか、歴史のリーダーたちは知ってたのです。そのくらい概念を短い言葉で表すことは大切なんですね。それにしても、漢字四文字で表せるというのは、便利ですね〜 漢字文化圏で暮らす以上、もっと活用した方がいいかもしれません!

次回は、裸の王様化してしまった秀吉について、その「なぜ」について妄想的にアプローチしてみます。私の予想としては、秀吉は「箱に入った」のだということだけ、お伝えしておきます。歴女でもないのに、こんな予告しちゃっていいのかしら...と思いつつ、まーたらーいしゅー!

リーダーシップとは何か?

先週水曜日から日曜日までの5日間、CTI主催の「リーダーシッププログラム」というリトリート研修に行っていました。テレビもネットも御法度。自然に恵まれた環境に身を置いて、さまざまな体験を通じて、リーダーとしての自分を磨く...そんな場です。10カ月の間に4回のリトリートがあり、今回はその3回目。4月に始まったこのプログラムも、もう4分の3が過ぎたことになります。

もともとなぜこのプログラムに参加したかと言えば、リーダーシップを学びたいと思ったからではありませんでした。参加する前も、参加を決めるに当たっても、「リーダーシップとは何か?」と大上段に考えたことはありませんでした。なのに、なぜ参加しようと思ったのか、理由は主に2つでした。

第1の理由は、率直に言って「好奇心」からです。このプログラムに参加した人たちが、みんな興奮した様子で「こんなにすごいものはない、絶対体験すべきだ」と言うので、いったいどのようなものなのか、好奇心を抱かずにはいられなかったのです。

第2の理由は、ちょっとした「手づまり感」があったこと。自分や会社、周りの人たちとの関係、そういったものが「どんより」として感じられ、冒険や遊び、革新や変化への欲求があったのだと思います。そして、何よりも自分自身に対して変化を求めていました。

けれども、参加するうちに、少しずつ自分の中で考え方や物の見方が変わって来たように感じます。告白すると、ワタシは、社長でありながらも、リーダーシップというものに実はあまり興味を持っていませんでした。その理由は、なぜかリーダーシップというのは、先天的なギフトを与えられた一部の人のケースを除き、テクニカルなことでしかないと思い込んでいたからです。だから、そのテクニックを身につけるということに対して、どうしても興味が持てなかったのです。そんなテクニックを身につけて、まやかしのリーダーシップを発揮するくらいなら、荒削りであっても自分らしいリーダーである方がいいと思っていた面があります。

ところが、このプログラムに参加してみて、リーダーシップに対する見方が大きく変わりました。リーダーシップというのは、その人の《人としてのあり方》であり、周りの《人とどう関わるかという生き方》であり、《自分らしさの最大活用》である、と。あるいは《思い》と《行動》の《統合》である、と。だから、テクニックだと思っていたのは、大きな間違いでした。

もちろん、どう振る舞うかという面もあり、テクニカルなものも含まれます。でも、まずは次の3点がいかに大切か、それを思い知らされた半年でした。

【その1】リーダーの土台となる、自分に与えられたギフトを知り、生かすこと

【その2】リーダーとしての価値観を築き、それに則って、思いと行動を一致させること

【その3】その場にある場の思いを察知して、そこから行動すること

「思い」と書きましたが、「思い」というのは、実はとても感覚的なことです。「人間は、人間である前に動物である」のだと思います。だから、《思い=感覚的に感じること》と言うこともできます。

また、「リーダーとしての価値観」と書きましたが、《場と人と自分》に対して課す《トライ&エラー》と言い換えてもいいのかもしれません。

なんだか、ちょっと概念的でわかりにくいですよね? でも、とにかく、リーダーシップというのは、テクニカルなものではなく、ワタシの、あるいはあなたの、Being(あり方)につながっている、まずはそこを押さえることが重要だと痛感しています。

しかも、このプログラムが素晴らしいのは、これによって画一的なリーダーが生まれるわけではないという点です。

ワタシの旅は、まだまだ続きます。リーダーとしての自分がどうあるべきなのか、禅問答のような青臭い時間。それは、やがて何らかの息吹につながっていくに違いありません。その日を信じて、自分磨きを続けたいな...と思います。

どうぞ良い1週間を!