「スターウォーズ」に学ぶ人の成長〜自分を知るということ

ゴールデンウィーク、いかがお過ごしでしょうか。

私の後半は、休暇をいただいて蓼科に行ったり、高校時代の友だちが合宿に来たり、合間を縫って少しだけ仕事をしたり、「スターウォーズ」が連続して放映されているので録画して観たり…というような、目玉はありませんが、細切れにいろいろ楽しんでリフレッシュしたいと思っています。

さて、「スターウォーズ」でジェダイとシスの関係を観ながら、何か示唆されるものを感じて、それが何なのか考えてみました。うまく言えないのですが、ワタシの価値観のどこかでひっかかりを感じたのです。

それが何かといえば、「自分を観る」ということでした。実は、先週は社員との面談週間でした。当社の場合、1年間の振り返りシートと今年度の目標シートを出してもらい、それに基づき面談を行うのですが、それらのシートはアピールの場であったり、査定に直結したようなものではなく、現在地の確認と成長のステップをどう作っていくか、そのイメージを共有するためのものです。

そのときのコミュニケーションで重んじているのが、自分の何が観えていて、何が観えていないかです。部長のNさんは成長プロセスが4つの段階に分かれると考えていて、2段階目に行けたら誰しも「おめでとう!」だと言います。ワタシもその考えには賛成しています。4つの段階とは次のようなものです。

(1)自分ができないことを知らない段階

(2)自分ができないことを知っている段階

(3)意識すればできる段階

(4)意識しなくてもできる段階

そして、当社では、若いときほどスキルよりも自分のOSをバージョンアップする方法を知ることが重要だと考えています。OSをバージョンアップできるというのは、「自分に観えていない自分があると知っており、自分ができないことを見つけ出す能力を養う」というようなことです。なぜ、これがそれほど重要かといえば、できないことを見つけるというのは、成長材料を見つけることだからです。しかし、一般的に多くの企業はまずスキルで評価するのではないでしょうか。そういった先入観があるためか、趣旨説明が不十分だったりすると、社員の方もスキルのことばかりに目が向いた内容でレポートを書いてしまいがちです。でも、いくらスキルがあっても、土台ができていなければ、いつか成長は頭打ちになる、それがワタシの考え方です。本来、何歳になっても成長するのが理想なのに、です。

自分のOSを自らバージョンアップできるうようになるためには、自分と向き合うことがとても重要なのですが、学生時代にも、社会人になってからもそのような自己との対話が重要だという指導はあまりされないようです。本当は、サバイバルする上で、これほど重要なことはないのに、なぜか学校ではそれを教えないのですね。

「スターウォーズ」を観ながら思ったのは、自分のことを知るというのは、自分の心のダークサイドも知ることなのだろう、という点でした。自分は、どんな時に不安を感じるのか、どんな時に人に迎合してしまうのか、どんな時に自分を良く見せたいと思うのか…等々、これを「スターウォーズ」の世界観に置き換えると自分のダークサイドなのだなぁと思ったのです。「恐れは怒りに、怒りは憎しみに、憎しみは苦痛へつながる」。マスター・ヨーダに代表されるジェダイの教えの根底には、そういったものがあります。恐れている自分を直視しなければ、恐れていることに気づかず、知らないうちに憎しみや苦痛を抱いてしまうのが人間ということなのでしょう。

スキルの前に、自分の根幹(それを「軸」というのか、「OS」というのか)をつくることが先。その根幹づくりは、企業が担うというよりも、本来教育の役目だとワタシは思います。安倍さん、よろしく!

社内広報の「問題解決力」にこだわる

こんにちは。

まるで冬が戻ったかのように、寒い週末でしたね。

あまりの寒さに、ワタシは結局出かけようかという気持ちがひるみ、日曜日は家で過ごしました。それで、家でたまたま観た映画が「ビッグボーイズ」。アメリカのバードウォッチングコンテストで1位を目指す男たちの物語です。

映画を観ながら、なぜ人は1位を目指すのだろうと考えました。

バードウォッチングに限りません。一般に、スポーツでも、企業活動でも1位を目指すのは、当然のことと考えられています。

でも、正直なところ、ワタシ自身は長い間、誰かと競争している状況に身を置くのはとても苦手で、1番になろうという気持ちはなく、Going my wayでずっとやってきました。その原点は子どものときにさかのぼります。ワタシ程度の人間が何かで一番になるなんて…と、なぜか子どもながらに思っていたのです。かといって、勉強ができないわけでもなく、中学校2年ぐらいまでは、常にクラスの中では2番か3番。そんなワタシが、ある時、奮起したら、突然1番になりました。もちろん、それは小さな成功体験で、がんばれば成果を生むんだな〜という、一種の感慨はあったのですが、だからといって人と競って1番であり続けたいという気持ちにはその後もなりませんでした。

その根底にどんな気持ちがあったのでしょう? それは、多分、誰かを打ち負かして、世間が重んじる価値基準の中で1番になりたいというよりも、自分の描いた理想との比較で自分を観る、そのような気持ちだったの思います。相対評価ではなく、自分の理想との比較、つまり絶対評価を重んじてきたと言えます。

しかし、現実的にいえば、世の中では相対的に評価されることが多いですよね。A社に頼むか、B社に頼むかと常に比較されます。そのときに記憶されているかどうか、知名度があるかどうかは、とても大きい。山の世界で、世界最高峰は「エベレスト」だと覚えられても、2番目3番目を言える人は多くありません。2番目に高い山は「K2」、3番目は「カンチェンジュンガ 」だそうです。ワタシ自身「K2」は知っていましたが、「カンチェンジュンガ 」の名前は、調べて初めて知りました。そのくらい1番であることには意味がある。それを、ワタシも大人になってからわかるようになりました。

そんなこんなで、長い年月を経て、ワタシも自分の理想とする世界での1番を目指そうと思うようになりました。「エベレスト」でなく、「谷川岳」を目指そう、というような気持ちです。では、何における1番なのか。 実際、それが一番難しいのですよね〜

ワタシ自身の今の心持ち的にいえば、「社内広報参謀業界(?)でナンバーワン」になりたいと思っています。社内広報の根幹が見えなくなったお客様に対して、問題を整理して、『解決』に向かって一緒に考える会社ということです。こうして書いてみて、わかりやすいかといえば、わかりにくいですね〜 何しろ、それを測る基準がない。でも、「社内報を作れる」企業は多いのに、問題の切り分けをし、解決を目指すというポジションの企業が少ないことだけは確かです。1番と言えても、言えなくても、グラスルーツは「解決力」というものにこだわって、仕事をする会社でありたいと思います。

車イスを押しながら考えた、暮らしやすい社会とは?

こんにちは。

週末の日曜日、嫌がる父を引っ張りだして、「補聴器」を買いに行きました。

嫌がった理由の一つは、座骨神経痛だからです。家の中では歩けても、十分に外を歩き回ることができないのです。

往復はもちろん車での移動を前提にしましたが、駐車場からお店までの移動をどうすればいいか…。行き先は二子玉川だったのですが、ネットで調べたところ、玉川高島屋SCで車イスを貸してもらえることがわかりました。電話一本で、車イスとパーキングスペースを確保してくれ、しかもレンタルは無料。素晴らしいサービスです。

スロープはもちろん、車イスとベビーカー優先のエレベータがあるなど、やさしさのあるショッピングセンターだと感じました。強いて難を言えば、観音開きのドアは車イスにはやさしくないということでしょうか(お借りしておきながら、こんなことを言ってすみません)。でも、通りがかりの方たちが、気安く手を貸してくれたのは、うれしい体験でした。

その補聴器専門店は、玉川高島屋SCから徒歩30秒の距離にあるのですが、館内ではありません。建物から道路に出て、横断歩道を渡り、エレベーターで3階へ。わずかな距離なのですが、段差の多さにびっくりしました。

道路には、歩道と車道の段差を減らすような工夫が見られるのですが、実際それが機能しているかというと、まったく機能していません。父は、短い距離なら立って歩けるので、結局は車イスを下りて歩いてもらいましたが、下りることができない人にとってはどれだけ大変なことか…。もっとがんばれ、世田谷区!

段差もさることながら、歩道の幅も気になりました。狭い歩道を車イスで進むと、後ろの人が私たちを追い抜けず困るだろうなと感じたからです。

さて、肝心の補聴器。ネットで調べてみると、高性能な補聴器は圧倒的にヨーロッパのブランドが強いようです。シーメンス(ドイツ)、ワイデックス(デンマーク)、GNリサウンド(デンマーク)、オーティコン(デンマーク)、スターキー(アメリカ)、フォナック(スイス)。デンマークメーカーが3社と、さすが北欧は強いですね。日本メーカーでは、パナソニック、オムロン、リオンなどがあるようですが、自社の純正パーツ率が低いという印象です(実態はわかりませんが)。高齢社会の日本にとって、「デジタル補聴器」の分野は成長市場に見えるのに、高度な技術を日本メーカーが後発で追いかけても追いつかないということなのでしょうか。ちょっと残念です。

父は私に説き伏せられ、シーメンスの45万円の補聴器を買いました。価格はチャネル数に比例しているらしく、価格が高いものはノイズが少なく、低いものはノイズが多くなります。ワタシが高いなぁと思いながらも、45万円の補聴器を父に勧めたのは、父がまったく違和感がないと言ったからです。ノイズが多いと不快になって、結局、使わなくなり、それでは意味がない、と。使わなくなってしまったなら、どんなに値段が安くても、それは高い買い物。反対に四六時中使えるなら納得できると説き伏せました。

それにしても、この価格、高いとは聞いていたので、驚きはしませんでしたが、パソコンやオーディオの価格と比較しても高すぎる気がします。売り手市場だからでしょうか。かつて20万円以上したパソコンが(私が最初にMacを買った時は50万円ぐらいだった気がします)、今や数万円で買えるように、利用者が増えたら、もう少し安くなるのでしょうか。

私もいつか補聴器が必要な歳になるのですから、10分の1ぐらいの値段で、快適な補聴器が買えるような世の中になってほしいと思いました。

…と、まあ、そんな感じの週末でした。やってみないとわからないことは、結構あるものですね。ググってわかったような気になりがちな時代だからこそ、体験上知ったことに価値があるような気がしました。

最後に、玉川髙島屋SC様、どうもありがとうございました! さすがに何も買わないのは申し訳ないと思い、夕飯を買って帰りましたよ〜(笑)

リーダーのプレゼンテーション〜安倍さん、黒田さんの数字の使い方

昨日は風が強い一日でしたが。被害などには遭われなかったでしょうか。

さて、先週4日の金融政策決定会合後の会見とそれに対する社会の反応は、とても興味深いものがありました。政界、財界、投資家、エコノミストは総じて歓迎し、その期待はすぐに円安株高となって現れました。結果がどうなるかは未知数であるにせよ、経済に希望が持てるというのは、とても良いことです。

ワタシが興味を持った点は、安倍政権の誕生以降、リーダーたちは「メッセージはわかりやすく」という姿勢を従来になく意識しているように見えることです。

第1次安倍政権の際に、安倍さんは「美しい国、日本」を唱え、わかりにくい印象を与えましたが、昨年の発足時には「経済再生」への強い決意を印象づける所信表明演説を行いました。

パブリックスピーチについては、さまざまな人が研究を行い、書籍もたくさん出ています。ワタシもビジョン伝達のセミナーでは要点を話していますが、人の心を動かすスピーチには共通点があり、安倍さんのスピーチもその定石に叶ったものでした。

ここで、それについて細かに解説しませんが、ダイヤモンド・オンラインに参考になる記事がありましたので、ご参照ください。

わかりやすいスピーチの条件として、数字の使い方というのがあります。

黒田日銀総裁は、「2年で物価上昇率2%、2倍の資金供給」と「2」を上手に使いました。もちろん、印象に残すことを第一にして、政策を決定しているわけではないでしょうが、それでも「2」を使って政策をわかりやすく印象づけることに成功しました。

黒田さんは、昨年12月時点で138兆円だった資金供給を、14年末には270兆円に拡大するとしています。でも、270兆円を138兆円で割ってみれば、1.95倍です。切り上げたんですね。仮に、1.95倍を目指すと言っていたら、どうだったでしょうか? わかりにくいですよね。物価上昇率も、マイナス成長であったり、コンマ数パーセントの成長しか達成できていない現在の状況で、本来は0.1%違うだけでも大きく違うと思うのですが、ここで、1.7%成長を目指すと言ったら、やっぱりわかりにくい。

一方の安倍さんが使っているのは「3」です。「経済再生」「震災復興」「危機管理」という3本柱を立てました。また、「経済再生」では大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略を「三本の矢」と呼んでいます。実際には、3つのことしかやらないわけではない。でも、話を聞いた人は、数が増えれば増えるほど複雑になり過ぎて、覚えられません。一番重要なことと、その次の重要なことを一緒にしない。安倍さんは、プレゼンテーションの方法を相当研究されたのだろうと想像します。

私たちもプレゼンを行うときや記事を書くときに、何が相手の印象に残ったら成功かを先に考えます。そうなのです。「先に」考えるのがポイントです。あれも言おう、これも言おうという気持ちでいるときに、絞り込むのはとても難しいのです。でも、相手の心に何を残したいか、それに接した後にどんな気持ちになってほしいかと考えると、絞り込むことができます。

リーダーのプレゼンテーションは信頼を獲得し、人に希望を与える上でとても大切ですね。安倍さんの言うように、これからの日本を創っていくのは私たち以外の誰でもありませんね。私たちも、信念を持って仕事をし、日本の経済に貢献しないと。。。と思った先週でした。

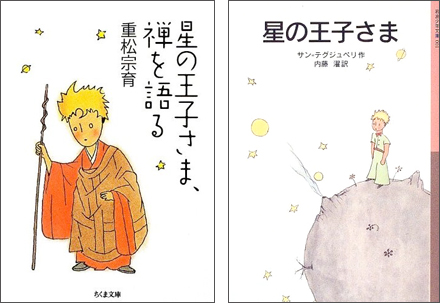

『星の王子さま、禅を語る』

去年から、禅的なものに憧れて、断捨離したりしているのですが、もう少し禅の考え方を知りたいと思い、ちくま文庫から出ている「星の王子さま、禅を語る」(著:重松宗育、以下「本書」)を読み始めています。本書のメッセージは、禅は、私たちの生活の身近なところにたくさん転がっているということなのでしょう。サン=テグジュペリの「星の王子さま」を引用しながら、わかりやすく禅の考え方を解説しています。

今回は両方の本から引用しながら、「なるほど」とうなずけたことを紹介します。

★本書&『星の王子さま』より

「かんじんなことは、目には見えないんだよ」

これは、本書第1章の扉に書かれていた言葉です。「星の王子さま」の後半でキツネが王子さまに言う台詞です。サン=テグジュペリの「星の王子さま」は、象がウワバミに飲み込まれた絵を描いたのに、大人がそれは帽子の絵だというシーンから始まります。このシーン、ストーリーは覚えていなくても、ここだけは覚えているという方も多いのではないでしょうか? 印象的な物語の始まりです。あの絵に対する大人の反応は、いわば反面教師。心の目で見るというのは禅の大切な考え方だそうです。文字を立てず、文字に頼らない「不立文字」(ふりゅうもんじ)という考え方が紹介されていました。cardiac.exblog.jpさんが紹介しているこちらの絵(例1、例2)のように、禅画に記号的な表現があるのも、心で見る、心で伝えることを重んじるからだそうです。私たちグラスルーツは言葉を大切にしている会社ですが、言葉に頼り過ぎてはいけない、という考え方には素直に同意します。それにしても、なんとまあ、コンセプチャルなことか、とてもおもしろい!

★本書&『星の王子さま』より

「ちょっと離れた所から見ると、それはもう、本当にすばらしい眺めでした」

★本書より

「『離れて見る』という態度は、禅の重要なポイントだからです」

1つ目の引用は、本書第5章の扉からのもので、原典は「星の王子さま」です。素晴らしい眺めと言っているのは、王子さまが上空から見た地球についてです。ワタシが持っている岩波少年文庫の「星の王子さま」では「少し遠くから見ると、まったくすばらしいながめでした」とあって、少し訳が違いますが、確かに、「星の王子さま」は全体的に離れて見ざるをえない状況設定になっています。なにしろ、自分の星を出て、7つの星を旅するのですから。こんな台詞もあります。「ぼくの星をごらん。ちょうど、真上に光っているよ。だけど、なんて遠いんだろう!」。

本書では、立花隆の「宇宙からの帰還」を引用して、視点を変えることで、見えるものが違うと述べています。85年に出されたこの本も名著ですね。ワタシは、宇宙、宗教、神秘ものが好きなので、読んだ記憶があります。

地球にいて、他の国を見れば、風土が違う、人種が違う、食べ物が違うと違いばかりに目がいくが、宇宙から見ると、それらはマイナーな違いでしかない…というような宇宙飛行士の証言を引用しながら、本書の作者は、日本人、アメリカ人、ロシア人、男性、女性といった視点で物を見るのではなく、禅では「ユニバーサルな視点」「平等の視点」を重んじるのだと説きます。道理でワタシが禅に惹かれるわけです。納得しました。

★本書より

「私の場合は、禅の特質を、

(1)ユニヴァーサリティ(Universality)

(2)インディヴィデュアリティ(Individuality)

(3)ヴァイタリティ(Vitality)

の三つの視点に分けて、説明することにしています。」

で、どうやら「Universality」は「平等」、「Individuality」は「個性」(仏教的に言えば「差別(しゃべつ)」)ということとほぼ同じ意味合いで、しかもそれらを対ととらえるのが禅の特質のようです。ここで言う、「差別」というのはいわゆる「さべつ」ではなく、発音は「しゃべつ」、意味は「くべつ」です。違いを認め合うということですね。

「星の王子さま」でキツネが言います。「だけど、もし、あんたとおれの心が通いあったら、あんたは、この世界にたった一人しかいない人間になるし、あんたにとっては、このおれが、この世界にたった一匹しかいないキツネになるんだからね」と。心が通いあっていなければ、ただの人間、ただのキツネでしかなく、特別なものではないけれど、心が通い合えば、パッと見だけでは同類になってしまう他のものと異なって、特別な存在になるということなのでしょう。この比喩は、王子さまと自分の星に残してきたバラの花との関係にも当てはまります。王子さまは、自分が世話してきたバラは自分の星にしかない存在だと思っていたのに、地球に来て、そうではないことを知ってしまいます。でも、自分が愛情込めて世話してきたバラは特別な存在なのだと学ぶのです。

「平等」として尊重し、さらに「個」として尊重する。どうやら、禅にはそんな考え方があるようです。

その他にも、「主人公」「一大事」など、日常的でなじみのある言葉に、禅ではまた別の意味があったりして、大変興味深く感じました。

私は特別な宗教の信者ではありませんが、宗教、哲学、宇宙、神秘、生と死、これらには昔から興味があります。なぜ生きているのか、どう生きていくのかを考えながら、自分に与えられた時間を生きたいなと思います。