「怒り」に目を向けてみました

先週の私は、ある出来事をきっかけに怒りの感情と向き合うことになりました。

怒りというのは、二次感情と言われ、悲しみ、悔しさ、虚しさ、辛さ等の

一次感情の次に起きると言われます。

また、状況が自分の「べき」論と一致せず、それが許容できない時に起きる

とも言われています。

実際に今回の体験を振り返っても、それが当てはまりました。

自分が被害を被ったことに対し、悔しさや虚しさを感じ、

相手は倫理的に対応すべきである、という気持ちから怒りが湧いてきた

と思うからです。

日本アンガーマネジメント協会によると、

人の怒りには6つのタイプがあるのだとか。

「公明正大」タイプ

「博学多才」タイプ

「威風堂々」タイプ

「外柔内剛」タイプ

「用心堅固」タイプ

「天真爛漫」タイプ

多分私の場合は「公明正大」と「天真爛漫」のミックスではないかと思います。

道徳観を大切にするので、それに反することに出くわすと

正義感を振りかざしたくなる、、、

という傾向と、

気持ちを正直に伝えるのは良いこと、という思い込みがあり、

「腹に一物」はストレスになる、

という傾向があるからです。

ご自分の怒りの特性にご興味があったら検索してみてください。

ただし、日本アンガーマネジメント協会によると、

怒りを抑え込むのではなく、上手に付き合うことが大切のようです。

人はコントロールできないことに囚われると、ストレスを感じます。

自分がコントロールできるのは自分の思考と行動だけですから、

コントロール不能なことだらけの日常生活はストレスでいっぱいです。

だとしたら、それに怒りを抱くのは、バカらしいことでもあります。

そう思うと、怒りは冷めていきますね。

人の感情をキャラクター化して描いた

ピクサーの映画「インサイド・ヘッド」が物語るように、

人間が抱く感情にいけない感情はありません。

でも、ネガティブ感情と健康的に付き合うのは簡単ではありませんよね。

自分は今、怒っていると自覚する。

それだけで、少しは客観視できるような気がします。

今週は10月に突入。

素敵な1週間でありますように!

「働き方改革」の印象って?

「働き方改革」。。。

みんなどう思っているのかな?

最近、お客様との間でよく上るキーワード、

それが「働き方改革」です。

経営的には、残業が減らない、生産性が上がらない、

有給取得が進まない等が問題視されていますが、

そうだとしたら、なんだか後ろ向きな印象しかありません。

では、働く人たちはどう思っているのでしょうか?

ここからは、あくまで想像です。

国が言っているから、うちの会社もやらないわけにいかない、

ということなんだろうな...とか。

残業代をカットしたいだけなんじゃないの...とか。

生産性を上げるというのは、企業の論理なんじゃないの...とか。

会社は時流として取り組んでいるだけで、本気ではないんじゃないの...とか。

なんで、今のままではダメなの? 自分はこのままで問題ないと思う...とか。

なんか、絵に描いたモチに見えるなぁ...とか。

働き方を縛らないで、好きなように働かせてくれよ...とか。

もう十分努力しているし、これ以上生産性上げるなんてムリ...とか。

仕事を減らしてもらわない限り、できるわけないじゃないか...とか。

「働き方改革」を巡っては、百人百色の思いがきっとあることでしょうね。

だけど、案外ちゃんと説明も受けていないし、

そこまで真剣に考えたことはない...という人が多いような気もします。

私自身はネットで情報を集めて、働き方改革を理解しようとしていますが、

その結果感じるのは、どうも説明の仕方に魅力がないな、ということです。

ーーーーー

日本は人口減少が進んでいて、深刻な労働人口不足という問題がある。

だから、多様な人々が、多様かつ生産的な働き方ができるようにすることで

労働力不足を補う必要があり、

そのためには、長時間労働の是正、非正規雇用の格差是正、多様な働き方の実現を

推進しなくてはならない。

目指すは、一億総活躍社会である。

ーーーーー

ちょっと乱暴ですが、ざっとこんな文脈の説明が多いようです。

国の説明がそうなっているから、自ずとそれが広まっているのでしょうね。

この説明、別に悪い内容とは言えません。

実際「65歳を超えても働きたい」人は6割以上に上るそうなので、

多様な人が働ける社会を目指すというのは良いことです。

でも、なぜでしょう?

労働人口不足への対処という説明だからなのか、

ハッピーな結果につながるという印象に乏しいのですよね。

そう、どんな説明でも、「対処」という説明をして、

人をワクワクさせることは不可能です。

未来志向でないからです。

私が希望する説明は、

これは、個人、企業、日本の成長戦略だ、というような説明です。

ーーーーー

個人が、作業的なことに忙殺され、疲れてエネルギーがない状況にあっては、

個人はハッピーではなく、人として成長もできない。

当然、個性も発揮されず、創造的なことにも取り組めない。

すると、企業も国も成長できない。

だから、個人が成長でき、創造性を発揮でき、

働きがいや幸福を感じられる社会に変えていくことが必要で、

それが働き方改革だ...。

ーーーーー

こんな感じの説明です。

実際、「創造的な社会への転換」が、働き方改革の重要なテーマなのだと

私は思うのですが、あなたはどう思いますか?

今週も素敵な1週間でありますように。

俳句が教えてくれること

TV番組「プレバト!!」の影響か、夏井いつき先生人気の賜物か、

TV番組「プレバト!!」の影響か、夏井いつき先生人気の賜物か、

俳句はブームを超えて、かなり定着してきているようですね。

私も、既にこのメルマガで触れていますが、

今年の7月頃から俳句を始めました。

そこで、今日は俳句を入り口にして、

仕事に役立ちそうな私の気づきをシェアします。

さて、私の場合、俳句を始めたといっても、先生について習っているわけではなく、

高校時代の友人たちとメンバーを募ってネット句会を始めたというだけです。

参考書は、世界文化社から出されている「夏井いつきの超カンタン!俳句塾」だけ。

毎月1回、ネットを通じて、投句と選句を行うというもので、

初心者ばかりの会ですし、最初は人が集まるかと心配されましたが、口コミで人が増えていき、現在は15名が参加しています。

わずか2カ月半の間にも、

俳句が教えてくれたことは、実にたくさんありました。

ここでは4点ほど紹介します。

第一に、当然ですが、わずか17字なので、

伝えたいことを「潔く絞り込む」必要があります。

ついつい欲張って2つのことを盛り込みたくなってしまうのですが、

17字であるために、否が応でも絞らざるを得ません。

これをプレゼンテーションや文章作成などに応用し、

17字とは言わないまでも20字で自分が伝えたいことを先にまとめる。

伝えるのではなく、伝わることにこだわるなら、

そんなやり方も有効だと思いました。

第二に、日常の中で目にしたちょっとした物から

何かを感じ取らないと作句できないためか、

観察したり感じ取るセンサーの感度が上がった気がします。

そして、以前からずっとそこにあったありふれたものに着目しただけなのに、

思わぬ記憶や連想が湧き起こってきて、その体験に小さな興奮を覚えます。

実際、脳科学者の茂木健一郎さんによると、

脳にとって発見や気づきは最大の喜びだそうで、

新たに何かに気づくと、前頭葉にドーパミンが放出されて、

その気づきの回路が強化されるのだそう。

思えば、カラーバス効果というのも、そういったカラクリなのかもしれません。

カラーバス効果というのは、ある一つのことを意識することで、

それに関する情報が無意識に集まってくる現象のことです。

たとえば、今日は黄色に注目して通勤しようと決めると、

いつも以上に黄色が目に入ってきます。

子供たちの帽子、カレーショップのサイン、銀杏の葉、クレーン車...。

その結果、黄色を入り口に様々な情報を得ることができるというわけです。

元々は「color(色)」を「bath(浴びる)」が語源ですが、

一つのことに意識を集中させると同じ効果が得られるため、

集中させる対象は色とは限りません。

俳句もカラーバスも「観察」が入り口にありますね。

それだけアウトプットには「観察」が重要、ということなのかもしれません。

第三は、自分が渾身の出来栄えだと思ったものほど評価されない、というもの。

ネット句会とはいえ、お互いに選句を行うため、

どの句が誰に評価されたか(誰にも評価されなかったことも)、最後にわかります。

熱い気持ちで作句したのに、誰も選んでくれなかった体験をした人たちは、

気合が入りすぎると、近視眼的で客観性のないものになり、

結局は独りよがりの句になってしまうと結論づけていました。

こう気づけるのも、複数で選考する効力だと思います。

仕事でも大切ですよね、客観視。

俳句の選句システムになぞらえると、

誰かの評価に納得ができない時は、2ndオピニオンや3rdオピニオンを

もらうことも有効かもしれませんね。

第四は、誰もがフィードバックを気にしている、ということ。

誰もが、褒められたいし、反応されたい。いい点も取りたいのだと痛感。

もちろん私も気にはなりますが、気にしない自分でいたいです。

というのは、夏井いつきさんによると、小学生の間で句会をすると、

変な句やわかりやすい句に点が入るそうですから、

選ばれないからといって、一概に質が低いとは言えないはずです。

でも、そんな夏井さんも誰も自分の句を選んでくれないとしんどい、

と書いています。

でも、こういった心理の本質は、別に持ち上げられたいわけではなく、

振り向いてもらえないと寂しい...ということですよね。

仕事でも心得ておくべきだと思いました。

俳句を勧めますと書くつもりはありませんが、

未経験のことをやってみるとたくさんの発見がありますね。

日常に変化をもたらしたい方にはオススメです!

今週も素敵な1週間をお過ごしください。

グリップが大切? 仕事や人生のグリップって何だろう?

最近ドラムを始めたことは、このブログでも紹介しましたが、

実はもう一つこの週末から始めたことがあります。

それは、2度の挫折を経て今回が3度目になるゴルフ。もちろんまずは練習から。

土曜日はゴルフレッスン、日曜日はドラムレッスンと、練習三昧の週末でした(笑

昔は、練習があまり好きではなかったような気がします。

でも、最近は楽しくて楽しくて。

これ、多分大人の特権ですね。

大人になると、自分のできない状態や、そこからできるようになるプロセスを

客観的に理解することができます。

子どもの頃や若い頃は、自分の状態を客観視しようと思っても、

「できた」「できなかった」の2種類しかないので、あまり楽しくない。

でも、大人になると、もう少し細かく自分を観察し、理解できるため、

その分、ちょっとだけ上手くできるようになっただけでも、

それに気づいて、「やった〜!」と浸れるわけです。

それはもう楽しい以外の何者でもありません。

自分を客観視できるようになるってことは、そんな楽しさに繋がるわけで、

いいなーと思います。

あ、大人になるとって書きましたが、

年齢が上がればできるようになるという単純な話ではなく、

ぶっちゃけ普段から自己観察してない人はムリかもです。

そのぐらい自己観察って重要だと思います。

さて、ゴルフレッスンとドラムレッスンを連続して受けてみて、

なぜか偶然にも同じような指導がありました。

それは、グリップの大切さについてでした。

ゴルフの先生が、「グリップとアドレスで7割が決まる」と言ったその翌日、

ドラムの先生が、「最初の数回はまずは楽しんでもらうことを優先したかったので、

言いませんでしたが、スティックの握り方と座り方が実はとても重要です」と。

で、クラブの握り方とスティックの握り方はとても似ていました。

自然に逆らわず、力を入れ過ぎず...とでもいうのでしょうか。

うーむ。

このメッセージを連続して聞いた私は、

何かここから物事の本質を学べと言われたような感覚に落ち入りました。

まず、単純に言えば「構え」が大事ってことですよね。

けれど、そりゃスポーツは何でもそうだろうさ。

これを仕事に置き換えて考えたくなっちゃうのが、私のクセです。

スポーツで「構え」が大事なのは、それをおろそかにすると、

最大のパフォーマンスが発揮できないからです。

では、仕事で「これをおろそかにするとパフォーマンスが発揮できない」となるものは何か?

ここまで考えて気づきました。

これは人それぞれであり、会社によっても違うなと。

そもそもパフォーマンスの定義が人によって、企業によって違うからです。

パフォーマンスを売り上げで考える企業、

見込み客を含めた顧客数で考える企業、

顧客満足度で考える企業、

各種KPIの達成率で考える企業など、まちまちです。

たとえば、当社。売り上げなどの数字よりも、信頼関係や満足度を重んじています。

信頼され、満足していただけたら、大抵数字はついてくると考えているからです。

その信頼関係のバロメータの一つは、相談の量と質です。

相談されることが少なく、ルーティーンで仕事をしてしまうと、

信頼や満足が生まれているとは考えにくいわけです。

では、信頼されたいとして、信頼される存在であるためには何を重んじるべきか。

ここからが、今回、話の入り口にあった「構え」と近い話になります。

この判断も各社各様でしょうね。

当社の「構え」は、次の2つです。

・お客様にとって、本当に必要なことは何かという観点から、

お客様の思いとは違う意見でも言う。

・とはいえ、正論に終始するのではなく、お客様の状況に寄り添う姿勢を忘れない。

つまり意見を述べても、柔軟性を持って対応するということです。

もう一つ、ドラムとゴルフの握り方(自然に逆らわず、力を入れない)に通じる話でいえば、

自然体のコミュニケーションというのも信頼につながるかもしれません。

要は、カッコつけずに自分らしくいるということ。

それも、私は信頼と関係しているように思います。

ところが、もしかしたらある会社では、お客様の思いを叶えることこそ

信頼を得るには不可欠だと思っていたら、意見は言わないでしょうね。

あなたの仕事で「パフォーマンス」を上げるとは何を果たすことですか?

「グリップ」と同等に重要な基本の構えは何ですか?

人生の「グリップ」は何ですか?

台風の影響が気になります。

皆様のご無事を祈りつつ、今週が良い1週間でありますように!

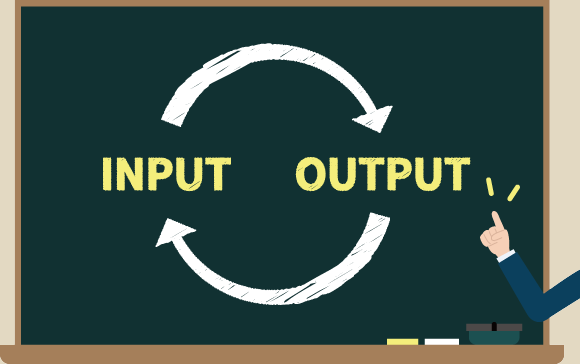

インプットから考える、人の成長って?

部下の才能を伸ばしたり、スキルが身につくように支援したり、

人として成長できるようにサポートしたり...。

リーダーの多くは、日々、

私も、部下の成長に日々関心を持ち、

私が目下、関心があるのは、人の成長は何によるのか、です。

最初にグーっと伸びて、

しばらくは低空飛行だったのに、

さらに、何歳になっても、着実に日々成長を続ける人もいます。

とても不思議。

私自身、たとえ何歳になっても成長できる人でいられたらな...

とても関心のあるテーマです。

先日も、ある人とのメールでの対話でこんな話が出ました。

その人は「『素直さ』と「『伸びたいという熱意』に加えて、

最近は『メタ認知』が重要だと思う」という意見でした。

ある意味、私も同意見です。

ですが、今日は、それとは違う切り口で、

つまり「インプットとアウトプット」

あまり論理的意見とは言えませんが、

成長が進む場合の共通点はあるなー、

まず、なんだかんだ言っても、アウトプットなくして、

「え?」と思った方もいるかもしれませんが、

私は、人が自分の成長を感じる一つのパターンに、

過去のアウトプットと今のアウトプットを比較して進歩が感じられ

しかも、良いアウトプットは、インプットなくしてできません。

ところが、意外とそこに自覚的である人が少ない気がします。

というか、頭ではわかっていても、

インプットって面倒。時間もかかるし、なるべくなら端折りたい。

インプットしないで、なんとか済ませたい...。

そんな悪魔の囁き、私も聞くことがあります(笑)

でも、、、そう考えてしまったら、

成長=アウトプットのレベルを上げる=

友人を含め、

インプット&共有を個人の成長の糧にも、

ビジネスの成長の糧にもしている。

しかも、人は「インプットせねば」

結局は意識の中に定着しません。

だから興味を持ってインプットすることが重要ですよね。

で、興味が持てるかどうかは使命感とか、仕事の意義の理解とか、

そういうことと関係してきます。

また、本当は興味があるのに、

そんなことに時間を使っていたら、

そんな強迫観念があるからでしょう。

でも、「興味」というのは一種のエネルギーですから、

自分が思う以上に力が湧いて、案外なんとかなるものです。

「興味を満たしながら、やるべきこともする」は

その気になればできるものだと私は思いますが、どう思いますか?

そんなわけで、興味を持ってインプットする。

それが、自分を成長させる1つの大きなポイントだと思います。

さて、、、、

興味を持ってインプットすることが重要と分かっていても、

なかなかできない...。これ、よくあることです。

私がオススメしたいのは、

プレゼンでも、twitterでもメルマガでも、

発信する場を決め、やるぞと決意すること。

たとえば、私の場合、新しいセミナーを作りたい時に、

コンテンツ(スライド等)

まず進みません。

先に、日程と会場を押さえて、ここで出すと決めると、

必然的にインプットが必要になり、

その結果、

インプットし続けて、アウトプットにつなげる。

それが、成長のキーなのかな。。。

あなたは、成長にとって何が必要だと思いますか?

9月第1週です。今週も素敵な1週間をお過ごしください。