黒のTシャツとメタ認知? 関係あるの?

週末は、父や妹と3人で箱根に行ってきました。

1泊とはいえ、荷造りをしたり、着ていくものを考えていたら、

私は、自分が黒のTシャツを10枚以上持っていること、

同じ黒のTシャツでも、無印良品のものが肌触りが良くて好きだと

感じていることに気づきました。

「これも『メタ認知』の一種?」と思ったりしながら、

このメルマガを書いています(笑)

実は、先週、まったく違う場面なのに、2人の方との会話で

『メタ認知』という言葉が出てきました。

1週間に2回も。ちょっとびっくりです!

もしかして『メタ認知』という言葉、今、世間で流行ってるのでしょうか?

いや、私が誘導しちゃったのかもしれないので(つもりはないですが)、

流行っている?は取り消します。

社会的にこの『メタ認知』という言葉がどう捉えられているか、

正直わかりません。

でも、人の成長に関わる重要なキーワードだと私は理解しています。

そうです。

今日は、人の成長とこのワード『メタ認知』について考えていこうと思います。

この『メタ認知』という言葉、しばしば耳にするけど、

「メタ認知とは?」と問われると、答えにくい言葉の一つですよね。

往々にして、メタ認知=メタ認知能力という意味で使われているようです。

ネットで調べても、端的にわかりやすい紹介がなかなか見つかりませんでした。

なので、勇気を出して、私なりの理解に基づき、説明したいと思います。

(間違っていたらごめんなさい)、

『メタ認知』を「メタ」×「認知」という形に分解して考えてみましょう。

メタ=高次元、超

認知=自己認識について客観的に分析する能力

です。

ですが、そんなことを言われても、わかりませんよね。

懲りずに、敢えて端的な言葉でメタ認知能力を表現してみます。

それは「自分が自分をどう見ているか、客観視する能力」です。

「超」なんていう言葉をつける必要もなく、

ただ単に、「自分や自分が絡んだ出来事を、一生懸命に観察した上で、

振り返ってより良くしていく能力」だとも言えるかと思います。

それが、私の翻訳です。

だからこそ、自分が黒のTシャツを10枚以上持っていると気づき、なおかつ、

同じ黒のTシャツでも、無印良品のものが肌触りが良くて好きだ、

と思っていることに気づく、

そこからさらに、自分というものを考えていく、

そんな自己観察も『メタ認知』の一種だと思った次第です。

『メタ認知』で自分の何を観察するかというと、

知覚、記憶、学習、言語、思考、行動などです。

自己観察というのは、イメージ的には、もう一人の自分がいて、

自分のことを自分の外から俯瞰的に観察するという感じでしょうか。

その時に、特に「クセ」を把握するのは結構重要です。

私は、『メタ認知』ではこの「自己観察」が一番大切なキーワードだと思っています。

難しい言葉で言う必要もなく、ただ自分を見つめるというだけですが。

私はこれまで、『メタ認知』能力について、独自の表現をしていて、

「自分伸びる力」(ジブンノビルリョク)という言葉で社員に伝えてきました。

自分で自分を伸ばせる人が強い、そういうメッセージです。

でも、自分を知らないと自分を伸ばせません。

自分を知ることが、自分で自分を伸ばす力を持つ第一歩です。

だからこそ、自分を客観視したり、振り返ってみたり、

自分のいいところ、悪いところ、思考のクセや行動のクセ、

大切にしたいこと、自分の心踊ること、他にもたくさん、、、

まずは自分が自分を知る必要があるのではないかな、と思います。

『メタ認知』において、自己観察はすべてではありませんが、

入り口にそれがあることは間違いありません。

では、そのためにどんなことが有効なのでしょうか。

観察結果を文章や図などにして言語化する、

気づきを人に話すことによって整理する、

人からたくさんフィードバックをもらう、、、

ほかにもあるかもしれませんが、そんなことが浮かんできます。

『メタ認知』という能力開発に自ら取り組むかどうかは別としても、

まずは押さえておきたいですよね。

7月も最終週です。素敵な1週間をお過ごしください!

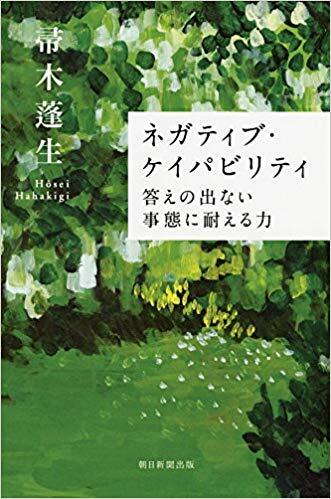

ネガティブ・ケイパビリティ〜答えの出ない事態に耐える力

おすすめの本の話題です。

あなたは、物事に直面して、答えを出そうとする時、どんな気持ちが湧きますか?

あるいは、どんな気持ちが起きて、どんな葛藤をしますか?

私は、早く答えを出したいという気持ちと葛藤しながら、

焦らずにまずはきっちりインプットしようと自分に言い聞かせているような気がします。

「答えを出す」は言ってみればアウトプットなのですが、

いきなりアウトプットに向かってはいけないという感覚的な信念がありました。

でも、その時に湧いてくる気持ちは「早く答えを出したい」という気持ちです。

しかし、それではいかんと思ってきました。

でも、この感覚について人に説明するのは、結構難しかったです。

おそらくそれをやっても、大したレベルの答えが出ないと思っていたからだと思います。

そこを、うまく言語化してくれている本と出会いました。

「ネガティブ・ケイパビリティ〜答えの出ない事態に耐える力」(著:帚木蓬生、刊:朝日選書)です。

著者は小説家であり、精神科医です。

実は、まだ読み終わっていません。

でも、出だしの15%を読んで、これは自分が考えていたことを整理してくれる本だと、すぐにわかりました。

「ネガティブ・ケイパビリティ」とは、「どうにも答えの出ない、どうにも対処しようのない事態に耐える能力」を指します。

私が、この考えに惹かれるのは、一般常識とはちょっと違ったことを言っているからです。

一般的に「能力」といえば、困った物事に対面した際に対処する能力...というイメージがあります。

そのこと自体には異論はないのですが、そう言ってしまうと、早い方が優れている、

そんなイメージになります。

でも、対処に至った考えの深さはどう考えるべきなのでしょう?

早く対処できた方が能力が高いのか、いや違うだろう?とそんな気持ちがありました。

精神科医が書いているだけあって、脳の話や医療の話なども出てきますが、

反対に小説家でもあるので、キーツやシェークスピア、紫式部の話なども書かれています。

今から読み進めるのがとても楽しみです。

ご興味があったら、ぜひ読んでみてください。

どこかで、もう少し深く、これについて一緒に考えて行きましょう。

少し暑くなってきましたね。

梅雨はいったいいつ明けるのでしょうか?

素敵な1週間をお過ごしください。

省力化したいなら、「考える」を省力化しない

グラスルーツは今年満35歳になりますが、

大分前から私が社員に向かって言い続けてきたことがあります。

それは、「自分で伸びていける力」を持っている人が強い、ということ。

言い換えば、一つの体験をした時に、

その経験を他に応用できるように吸収していける人が強いということです。

だから、私自身も、物事をマニュアル的に覚えるのは好きではありませんし、

マニュアル的に教えることも好きではありません。

ですが、マニュアルを作る発想で仕事をすることは、重要だと思っています。

微妙な表現ですが、これらは明確に違います。

マニュアル的に仕事を覚えるというのは、ただ「形」を覚えるだけになりがちですが、

その仕事の「本質」がわからないと良いマニュアルは作れません。

マニュアルを作る発想で仕事をすること、すなわち

本質的な視点で仕事を体得していくこと、

それが応用力を身につけるには不可欠なのではないでしょうか。

さて、これを読んでくださっているあなたご自身は、

応用力というものを意識したことがありますか?

私は、応用力があるのとないのとでは、人生がまったく変わると思います。

応用力がないと、どの体験も人生初体験になり、

毎度、「わからない」という不安な気持ちを味わうことになります。

でも、応用力があると、前にやったあの体験を応用すればできそうだ、

と思えるので、不安感が大幅に下がります。

ポジティブに言えば、自信を持って臨むことができます。

効率も生産性もまったく違います。

ということは、経済活動における自分自身の価値も変わってきます。

さて、その応用力というものを考えて行くときに必要だと思えてくるのが、

やっぱり、考えを深めるという日々のプロセスです。

考えることなくして、本質はわからない、

事柄の本質がわからないと応用はできないので、考えを深めるプロセスが重要です。

これは、1日1回あるというようなことではなく、1日何度も生じます。

つまり習慣化できるかどうかが鍵となっています。

ところが、世の中、考えを深めることが習慣でない人は多いと感じます。

当社でも、最初は慣れていない状態で入ってくる人が少なくありません。

入った会社にもよるかもしれませんが、社会人になると、考えることが求められ、

その結果、考えることに慣れて行く人もいれば、

なかなか徹底できず、習慣にならない人もいます。

でも、先ほどの話に立ち戻ると、

会社から求められるから考えることが必要なのではなく、

自分が過去の経験に基づいて応用力を効かせられるようになることが

不安をなくし、自分の成長に繋がるから、考える習慣が大切。

これが私の意見です。

私は、考えることに慣れていない人たちには、共通点があると思います。

特に重要なのは次の2つです。

(1)自分がわかっているのかどうか、見極めようとしていない。

(2)「自分で考えるよりも、教わる方が早い」と思っている。

この2点について、もう少し詳しく見て行きましょう。

ですが、これは、私の想像であって、断定する根拠は何もありません。

強いて言うなら、35年間の人間観察の結果でしょうか?笑

(1)自分がわかっているのかどうか、見極めようとしていない。

(ので、疑問が湧いてこない)

その理由はおそらく:

①「自分は今、本当に理解できているか」と自問する習慣がなく、

「感覚的にわかったつもり」で済ましているから。

自問する習慣がない理由はおそらく:

・「そんなことをしていたら、間に合わない」と焦っているから。

・「そこまで深く考えなくても、できるだろう」と思っているから。

そして、実際、価値の高さにこだわらなければ、そこまで深く考えなくても、

何かしらできてしまうので、その大切さに気づけない。

②仮に「自分は今、本当に理解できているか」と自問したとして、

何をもってわかったと言えるのか判断基準を考えることをしないので、判断できない。

判断できないことは、見極めようがないと思っている。

判断基準を考えられない理由はおそらく:

・目的思考で考える習慣がないから(目的から考えたら、わかるはずだが、そこに立ち戻る習慣がない)

(2)「自分で考えるよりも、教わる方が早い」と思っている。

一見早い面はありますが、疑問も持たずに教わろうとしたなら、

結果的には遅くなります。なぜなら伸びないからです。

こう考えてしまう理由はおそらく:

①わからない状態で考えた結果、間違えるなら、それはムダだと思っている。

②自分の今の力量で結論を出すのには時間が足りないので、精度の低い結論になる。

それは、非効率なので、教わった方が効率的だと思っている。

③実は焦りから、思考停止状態に陥っている。

...と、いろいろ書きましたが、

端的に言えば、「急がば回れ」と思えていないことが一因ではないでしょうか。

誰もが、できれば合理的で効率的に仕事をしたいと思っています。

それは間違いない。

しかし、考える習慣のない人は、省力化にこそ考えることが必要...

とわかっていないために、

考えることを省力化しようとして、結果的に非効率を招いているように見えます。

急がば回れなんですけどねぇ〜 ホントですよ、考えるスパイラルに入れれば、

あとは体験のすべてが貯金になるのですから。

また「考えるプロセス」を持つことが自分の仕事の価値につながる。

そこに、こだわるかどうかは、価値観の問題ですよね。

これは、むしろ生き方とか、美意識にも通じますので、

このブログで、私がどうこういうのは筋違いかな。

もちろん、グラスルーツの社員にはそうしたこだわりを持ってほしいですけどね。

長くなりました。ここまでお付き合いいただき、ありがとうございます。

7月も後半。夏風邪に気をつけて、良い1週間を!

「やってみる」が先?

この週末は、2泊3日で山梨県北杜市白州町の友人宅に滞在し、

長野県の入笠山に登ってきました。

入笠山の標高は1,955メートルと結構高いのですが、

1,780メートルまでゴンドラで登れるので、

山登りといってもゴンドラを降りて山頂までは約1時間ほど。

初心者向けの山です。

山に登ることになったきっかけは、2カ月ほど前 。。。

今年5月に開催された高校の還暦同期会です。

私はその企画や運営に携わっていたのですが、

繋がり直すというコンセプトで、いろいろな人を巻き込んで、

各種サークルを立ち上げました。(いえ、私一人でではなく、みんなで)

今回の集いもその一環。

山梨県は白州の別荘地に住む友人がリーダーとなっている会で、

その名も「白州会」。白州を拠点に自然を楽しむサークルです。

同期会では、俳句を楽しむ「一句会」という会も同時に誕生していて、

今回は、両方に入っている人が多かったことから、

吟行しながら、山に登る楽しい会になりました。

ほにゃららの、ほにゃららほにゃら、せみしぐれ

...みたいなことを言い合いながら。

全然蝉の声は聞こえなかったのに(笑)

さて、確かに楽しかったに違いないのですが、

やってみてわかったことがあります。

私は、山登りはそれほど好きじゃなさそうだ、ということ。

いえ、実際、今回楽しかったけど、本当の山登りは4時間とか登るわけで、

私にはそうやって山頂を極めたいという願望がないことがわかりました。

野歩き、沢歩き、湿原歩きは多分好きだと思いますが、

山登り願望は低い...。

で、心が疼かないなら無理してやることはないなと思いました。

さて、前置きが長くなりましたが、今回の白州会でこんな話題が出ました。

歳を取ると柔軟性がなくなると言われているし、

実際自分たちの親を見ていると、悲しいかな、そうなっていくのは間違いない。

そこから逃げることはできないとしても、

どうしたら少しでも長く柔軟性を保てるのだろうか、と。

その時、ひとつの答えとして出てきたのは、

新しいことをやってみる気持ち、

新しいことでも楽しんでみようという気持ちを持ち続けることが

大切だよね、ということでした。

というのは、、、

周りにいる人で、この人は柔軟性がないなと思う人、

つまり、どちらかというと思考が硬直しているように感じる人の特徴として、

多いのは「まずやってみて、それから判断するということをしない」こと。

たとえば、やってみないとわからないことでも、

やってみる前にやらない方がいい理由を述べたり。

だから、やったことがないことでも、

まずやってみようと思うことが大切だよね、と。

そんな結論になりました。

この結論、それほどロジカルに出てきたものではありませんし、

今、ここでその正当性を論じようとも思いません。

でも、私はまんざら間違っていないのではないか、と思います。

あなたは、どう思いますか?

やってみる前に「やらない」を選択する理由はよくわかりませんが、

失敗はイヤ、恥ずかしい思いをしたくない、わからない状況でやるのがイヤ。。。

人間だから、多かれ少なかれ、そういう気持ちはあって当然です。

それでも、それと折り合いをつけてやってみようと思う人もいれば、

そうでない人もいます。

その判断自体を正しい、間違っていると決めつけることはできませんが、

体験しないとわかないことがある...これは言えることではないでしょうか。

たとえば、今回私が体験した山登り。

やってみたから、それほど好きではないとわかりました。

やらなかったなら、わからなかったでしょうね。

反対に、最近、私は誕生日祝いに社員から体験ギフトをもらったのですが、

「ドラムレッスン」を選んで、2週間ほど前に体験しました。

マッサージとか、エステとか、いろいろ選べたのですが、

一生に一度だけでいいからやってみたいことを選ぼうと思って、

私は楽器のドラム叩き70分レッスンを選びました。

本当は1度だけ経験すればいいつもりだったのに、

体験したら本当に心が躍ったのがわかりました。

それで、チケットを買って、今月21日にまた教えてもらうことにしました(笑

これは、やってみたからわかったことです。

よく若い人たちの間には「やりたいこと探し」の風潮があると言われますが、

やりたいことって、やってみた経験のその先にあるものですよね。

で、やってみると、実はやりたくないとわかったり、

反対に次から次にやりたいことが出てきたり。

そこで、どれもこれもやりたいと思った時、今度は、

「いや、待て、人生は短いぞ。いったい何に絞るんかい」と自問したり。

だから、まずは「やってみるが先」だなとつくづく思いました。

ま、生き方に正しい答えなんてないけれど(笑)

素敵な1週間をお過ごしください!

「熱量」が人を動かす?

オリンピックのチケット、あなたは申し込みましたか?

私は、当初、申し込むのを忘れていて、

最初の締め切りだった5月28日23時59分を過ぎてしまい、

締め切りが29日午前11時59分まで延長されたからこそ、

申し込みができ、なおかつ当選することができました!!

当選したのは、「女子サッカー」ばかり、なんと3日間!

・7/28 1次ラウンド

・7/31 準々決勝

・8/03 準決勝

周りからは「3つも当たったの?」と驚かれ、

妹からは「もう一生分の運を使い切っちゃったね」と言われました。

確かに当たらないだろうなと思って、開会式、パラリンピック、テニス、、、

ざと20万円分ぐらい申し込みました。

でも、同じように20万円ぐらい購入しても、全ハズレの人はいたようなので、

やっぱり「一生分の運」で当ててしまったのかもしれません。

結果としては、3種6枚のチケットで36,000円。

「女子サッカー祭り」になりました!

さて、、、

私は、当選したら誰と行くかを決めずに申し込んだわけですが、

今回のオリンピック、ダフ屋排除という目的からでしょうか、

購入手続きをする際に、行く相手の名前を入力させられます。(途中変更は可能)

ですので購入手続きで、私も誰と行くのかを検討し調整しました。

誰を誘うかを考えるにあたって、

私は「熱量の高い人」と行きたいと思い、それを基準にお誘いした感じです。

なぜかというと、熱の低い人と行くより、高い人と行く方が、

思う存分楽しめそうな気がするからです。

で、熱量の高い人を探し求めていくと、

結局は発信とリンクしているのだと感じました。

「発信=熱量」。今日はそれをお伝えしたくて書いています。

「当たったんだけど、行かない?」。

女子サッカー準決勝について、最初に誘った相手は、

当社で一緒にメルマガを書いている阿部貢己です。

彼女は、大のサッカー好き。

なので、熱量の高さから迷わずに誘いました。

しかし、もし彼女が職場でそんな個人的な話は言わない方がいい、

と思っていて、サッカーファンと表明していなければ、

誘いようがありません。

でも、自分の興味を他者に発していると、

やっぱり、その文脈での存在感は高まりますよね。

次に、お誘いしたのは、

facebookでの私の「当たった!」という書き込みを見て、

「羨ましすぎるー 私は全滅でした。」というコメントをくれた

小学校の同級生と、

「私、お供しまーす!」と書いてくれた20年来の友人。

私から見ると、それらの反応から、熱の高さを感じ取りました。

自らチケットを申し込んで、はずれて残念がっているほど行きたかった人、

ダメ元を承知で一緒に行きたいという意思表示をしてきた人、、、

二人とも普段、そんなに発信していない人です。

なのに、コメントがあっただけに、熱を感じました。

今回、チケット当選から人の「熱量」について考えさせられたのですが、

意外と熱を出さない人(出さないのか、ないのかはわかりませんが)が、

多いような気がします。

別に出したくないなら、出す必要もないのですが、、、

ですが、先日、あるセミナーでこういう話をしました。

それは社内広報を担う方たちが集まったセミナーだったのですが、

多くの人に共通する悩みが「なかなか取材を受けてもらえない」とか

「なかなか情報提供で協力してもらえない」というものでした。

そのとき私が尋ねたことは、

「もしかして、遠慮しいしい、お願いしていませんか?」でした。

お願いする際に、

「ご迷惑をおかけして、申し訳ありませんが」とか言ってませんか、と。

というのは、協力を得られない人は、そんなアプローチをしている気がしたのです。

いえ、忙しい相手を立てること自体は正しいのですが、

「遠慮している人」というのは、相手から見ると熱量が低く見えます。

相手は、遠慮しているなと思った時点で、

あまり面白いことに巻き込まれているとは思わず、

むしろ規定演技を義務的にすることが求められていると感じます。

その時点で断りたくなる。。。相手の気持ちを想像するとわかりますよね。

でも!

仮にその話が「おもしろそうな話」に思えたとしたらどうでしょう?

あるいは、「とても有意義なこと」と思えたとしたらどうでしょう?

誇りを持って参加したくなりますよね。

頼みにくく、遠慮が働く気持ちはわかります。

でも、相手はむしろ「いかに重要なことか」を

聞かせてほしいと思っているかもしれませんよ。

だから、まずは自分がその意義を語れる熱量を持っているか、ですかね。

アツけりゃいいというわけではありませんが、

自分が持っている本当の「熱量」と依頼などの振る舞い方での「熱量」、

比較してみると客観視できるかもしれませんね。

素敵な1週間を!