「でしゃばり」は地球を救う

「でしゃばり」という言葉があります。

そのイメージは一般的に悪いですよね。

今日は、「でしゃばり」という言葉を糸口に、

時には「でしゃばり」も必要ではないかということを考えてみようと思います。

「でしゃばる」をWeblio辞書で引くと、

【関係のないことや、求められてもいないことに、

口を出したり、手を出したりする】と出てきます。

でも、これって本当に悪いことなのでしょうか?

別にこれ自体は悪いことではないのではないか...と私は思います。

というのは、この反対の考え方は、「私は私、あなたはあなた」だと思いますが、

こうした世界はとても閉鎖的ですよね。

オープンマインドとは反対の世界です。

「でしゃばる」という言葉の意味が、

【関係のないことや、求められてもいないことに、

口を出したり、手を出したりする】であるとすると、

「でしゃばる」ことは必ずしも悪いことではないのに、

では、なぜこの言葉には良いイメージがないのでしょうか。

その理由を考えてみたところ、推測ですが、その答えがわかりました。

「でしゃばり」の同義語を調べてみました。

どうやらこんな言葉ともイメージ的に繋がっているようです。

・目立ちたがり屋の

・オレがオレがの

・出たがり屋の

・自己顕示欲の強い

・自分大好きの

・エゴイスティックな

・自意識過剰の

・押し付けがましい...

だとしたら、「でしゃばる」「でしゃばり」のイメージは悪くて当然です。

でも、私は、【関係のないことや、求められてもいないことに、

口を出したり、手を出したりする】ことは、

悪いどころか、必要なことではないかと思っています。

なぜなら、人と人の意見が交わるからこそ、

そこから新しい見方が生まれたり、

新たな糸口を生み出せたりすると思うからです。

当社でも、提案する際には、

求められてもいないことを加えますし、

求められたことに答えつつも、

むしろ本質はこっちではないかと提示したり、

そういう「でしゃばり」をやっています。

私自身も頼まれてもいないのに、

友だちにや家族に意見を述べます。

その結果、ありがとうと言われることもあれば、

スルーされることもあります。

残念なことに人間関係が悪くなってしまった相手もいます。

頼まれてもいなくても、意見を言う理由は

大きく分けて3つあります。

1つ目は、心で思ったことや、

こっちの方がベターだと思っていることを隠すことは、

不誠実だと思うからです。

2つ目は、そもそも相手に選択権があるのだから、

選択肢を増えることが嫌な人はいないと信じるからです。

3つ目は、物事を新しい方向に変えるためには、

誰もが思ったことを言えることがとても重要だからです。

どれも同じように重要ですが、3番目は、

オープンマインドでいるということが創造的な社会につながる

...と言う視点です。

オープンマインドの本質は心が自由でとらわれていないこと。

創造性を活性化するための環境を担保するということです。

そこに立つということは、イノベーションの玄関口に立つようなものですよね。

さて、、、

それでもやっぱり「でしゃばり」には悪いイメージがあります。

「でしゃばり」の反対の概念は、「謙虚」「控え目」でしょうか。

謙虚であることは美徳ですし、だから私たちは、

「アイツ、出過ぎている」と周りから言われないように、

自己制限的に行動してしまったりします。

本当は、謙虚に、自己顕示せず、

押し付けがましくなく意見を言うことはできるはずなのに。

さて、あなたはこの「でしゃばり論」、どう思いますか?

今週も素敵な1週間でありますように!

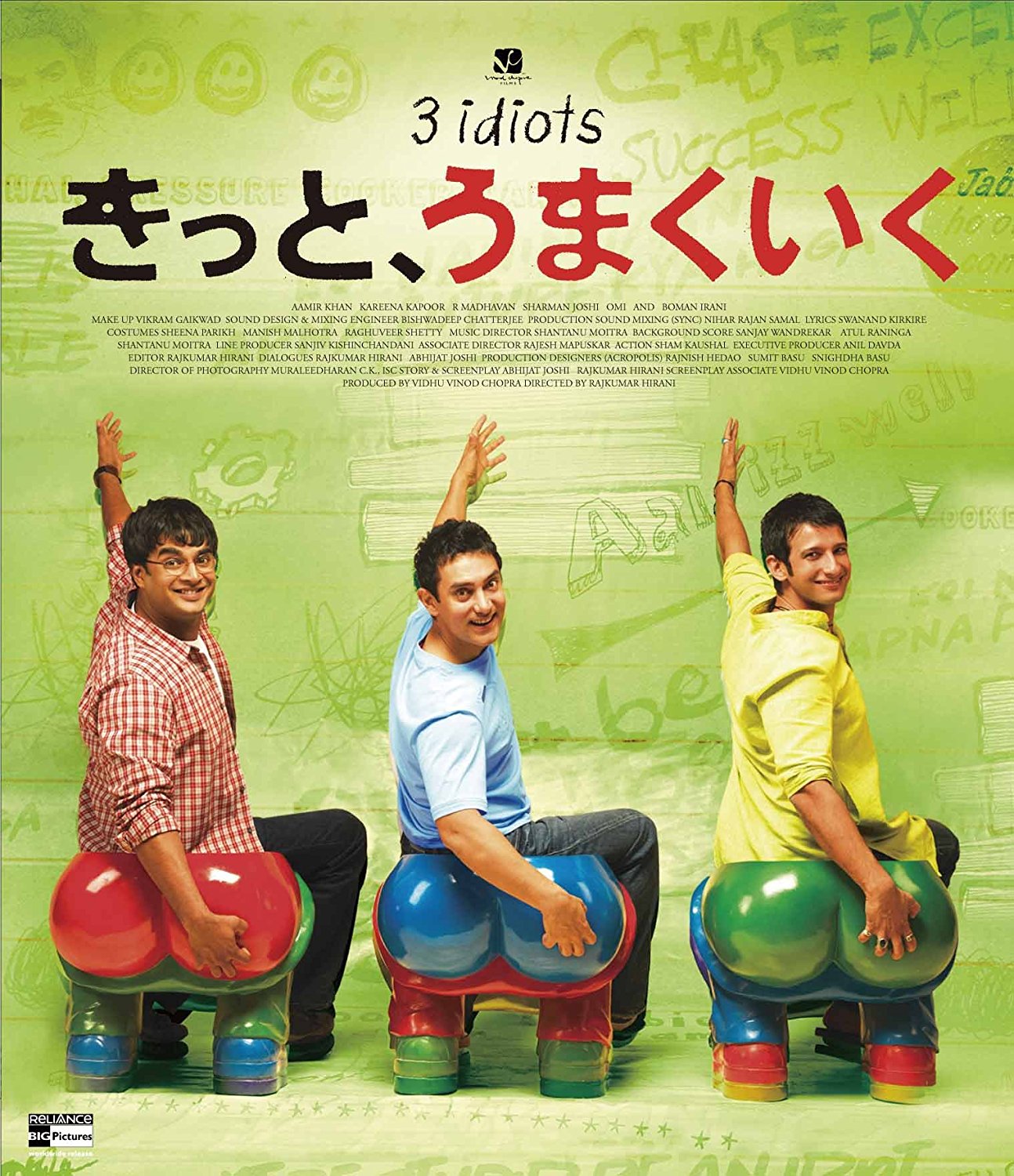

5つ星映画「きっと、うまくいく」に学ぶ、"自分中心主義"

最近、アマゾンのビデオで観た映画で、とても感銘を受けた映画が2作あります。

一つは「ラ・ラ・ランド」。もう一つは「きっと、うまくいく」です。

今日は、どっちについて書こうかなと悩みましたが、

「ラ・ラ・ランド」の方がよりメジャー感が強いので、

「きっと、うまくいく」について書きますね。

でも、「ラ・ラ・ランド」、これもホントに本当に、素晴らしく良かったです!

さて、「きっと、うまくいく」はインド映画です。

2009年の公開当時、インドでは歴代興行収入第1位を記録したとか。

でも、私はこの映画の存在を今回初めて知りましたが、

もしかしたら知らなかったのは私だけかもしれません。

私が映画選びで参考にしているのは、「レビューの数」と「星」の多さです。

「きっと、うまくいく」は、なんと星が5つ! レビューが440もありました。

星が5つなんて、見たことがありませんが、

これほどレビューが多い映画も見たことがありません。

けれど、映画を見てみたら、その理由がわかりました。

本当に見て良かった映画です!

物語は10年前、インドのエリート大学の3人の大学生の学生生活に遡ります。

主人公が影響される友人ランチョーがめちゃめちゃ魅力的です。

この映画の魅力の99%は彼の存在にあると言っても過言ではありません。

(以下、多少ネタバレを含みます)

大学は、競争至上主義を教え込もうとします。

1位になれ、2位では意味がない、と。

学生たちにそんなプレッシャーを与えて、大学の評判を維持しようとします。

それだけでなく、登場する学生たちは皆んな親の期待に応えようとして、

自分を枠にはめ、苦しんでいます。

そんな中、ランチョーは訴え続けます。

競争による成功を求めるな、優秀であれば結果はついてくる、と。

で、学ぶことの本質を投げかけていきます。

仲間に、学生たちに、教授に、学長に。

そして、学長には睨まれますが、屈しないし、

学長の娘と恋をする。

そして最後はハッピーエンドですが、、、、

では、一体私はいったいこの映画のどこに心が動いたのか?

端的に言うなら、私は何を受け取ったのか?

自問してみました。

私は、この映画からたくさんのメッセージを受け取ったので、

1つに絞って書くのは、実はしんどいのですが、

それでも敢えて1つに絞って書きますね。

私が受け取ったのは「自分の心に従って今を生きろ」というメッセージです。

わかりやすく言えば、まずは「自分中心に生きろ」ということです。

そして、人の期待に応えようとして生きていた登場人物たちが、

自分の心に従って生きようと変わっていく姿に感動したのだと思います。

そして、それによって、彼らが自信に満ち溢れ、

本当に幸せになっていく姿に感動したのです。

私たちには、「成功」という名の幸福がある...という刷り込みがあります。

ここでいう「成功」の意味は、他人よりも経済的に恵まれているとか、

他人よりも名誉を得ている程度の意味なわけですが、

実は、自分の胸に手を当てて考えたときに、

それらの指標は大して意味がないと気づきます。

自分中心であることは、自己チューなどとも言われ、

悪いイメージが強いですよね。

でも、私たちは人のための人生を生きているのではなく、

自分のために、自分の人生を生きているのですから、

まずは自分中心、自己満足至上主義でいいのかもしれません。

だから、頭で幸福を追求するのではなく、

自分の胸に手を当てて、自分の心の声を聞き、

その心の声に従っているかどうかを大切にする、

これが大切なんですね。

でも、実際はどうでしょう?

どちらかというと、大人になると、大人的に理に適った行動を取ろうとしませんか?

頭で幸福を考えるようになってしまう。

でも、本当の幸福は心が感じるままに生きることにあるんですよね。

この映画は、そういうことを思い出させてくれました。

ちなみに、インド映画であるこの作品は、

インド映画の特徴でもあるミュージカル的な要素を持っています。

ミュージカルが嫌いな人は最初の3分の1ぐらいまで

少し違和感があるかもしれませんが、

とにかく5つ星の映画です。

多少違和感があっても、ぜひ最後まで観てくださいね。

ここまで読んでいただき、ありがとうございました!

今週も素敵な1週間でありますように!

ディレクション型とコラボレーション型の違いとは? ~協働を機能させるためのヒント

組織の中で協働しようとする時、

特に難しいのはコンセプトメイキングなどの創造的なプロセスでの協働です。

会議一つとってみても、どのようなミーティングだとうまく行き、

どのようなミーティングだとうまく行かないのか。

今日は、協働がなぜうまく行かないのかを考えながら、

どうしたらうまく行くのかのヒントを探してみたいと思います。

創造的なプロセスへのアプローチには、大きく分けて2つの方法があります。

1つは、ディレクション型、

もう1つは、コラボレーション型です。

ディレクション型の方は、

映画に例えるなら、監督とスタッフという関係です。

大枠の方向性や肝になるアイデアを決めるのは監督です。

スタッフはそれを理解し、根幹をブラさずにより良い形にする役割です。

もちろん、アイデアを出すこと自体はスタッフが出してもいいのですが、

みんなの総意で決めるわけではありません。

こちらのタイプのミーティングは結論への合意形成が目的というよりも、

・結論を生み出す材料になるアイデアを出し合ったり

・結論に対して、事後の合意を形成すること(理解を促すこと)が

目的になるでしょう。

一方のコラボレーション型を例えるなら、

ビートルズ時代のレノン&マッカートニーのようなアプローチ。

彼らは、曲や歌詞を作るに際して、二人の発想や意見をミックスして、

二人でベストの答えを出し、ひとつの作品を作りました。

だからこそ、常に二人の名前「レノン&マッカートニー」で

作品を発表しました。

コラボレーション型は、

・アイデアを出し合うのみならず、

それらのアイデアのどれを採用するのか、

どう具体案に落とし込むのか、

その結論をも一緒に出すアプローチ方法だと言えます。

どちらが優れているということはなく、

どちらの方法で協働してもいいのですが、

協働がうまく行かない原因の多くが、

アプローチ方法の不明確さにあると私は思います。

言い換えれば、どちらのアプローチ方法で行くのかを決めずに進めている、

ということです。

つまり【ヒントその1】は

「最初にアプローチ方法を明確にする」ということです。

では、、、、

例えばコラボレーション型で行くということを

先に合意して進めたとしましょう。

それでも、しばしばうまく行かないという事態に陥ります。

そんな時、ミーティングで起きるのは、どんなことでしょうか?

私の分析(推測?)ではこんなことが起きがちです。

・まず、それぞれのメンバーが「こうしたらいいんじゃないか?」と

自分なりにイメージを持っている。

・と同時に「こういうのはイヤだな」というイメージも持っている。

・自分が望ましいと感じる方向に同意してくれる人が多ければうれしいし、

スムーズに結論が出てラク...と思っている。

→一般に、多くの人は結論を早く出したい。

・銘々が自分の案を口にする最初の段階では、

各自、相手が自分の案に同意してくれないかな?と思っているが、

個々のメンバーも自分とは違うイメージがあるようなので、

主張もしきれないという状況が生まれる。

つまり、この段階で生まれているのは、

他の人の案に賛同もしかねており、

かといって自分の案を主張もできないという「行き詰まり状況」です。

さて、、、

この行き詰まり状況が生まれる原因はどこにあるのでしょうか?

私は、結局、ディレクション型とコラボレーション型の違いや

それぞれの場合の立ち振る舞いがわかっていないということにある、

と考えています。

コラボレーション型では、

「私のアイデアに賛同してほしい」と思うことはそもそも間違いです。

では、どう思うべきなのかというと、

「私のアイデアを誰かいじって、もっとより良く変えちゃってほしい」です。

一緒に作ろう、コラボレーション型でやろうと言いながら、

でも「私のアイデアに賛同してほしい」と思うなら、

それはむしろディレクション型でやった方がいいということ。

ところが、その整理をしないままにプロジェクトが始まってしまうので、

まやかしのコラボレーション型が生まれてしまうのではないでしょうか。

私自身も、何度も自分がまやかしのコラボレーションにいることに気づけず、

その罠に陥りました。

では、コラボレーション型を目指すなら、何を変えていくべきなのでしょうか?

ヒントは2つあります。

【ヒントその2】最初のイメージとの向き合い方を変える。

自分が抱いた最初のイメージ「こうしたらいいんじゃない?」を、

あくまで「にんじん、じゃがいも」と捉え、「カレー」だとは捉えない。

平たく言えば、完成形に固執しないということです。

【ヒントその3】自分のスタンスをチェックする。

自分のスタンスが「賛同してほしい」なのか、

「もっとより良く変えちゃって」なのか、セルフチェックをかける。

前者になっていたなら、心の持ちようを変えるということです。

ディレクション型もコラボレーション型も、

うまく機能する組織は、相当に成熟した組織ですよね。

新入社員の皆さんが社会に入ってくるこのシーズン。

私たちもリセットして、当たり前を疑って

組織内のコミュニケーションをもっとより良くしたいものですね。

どうぞ良い1週間をお過ごしください!