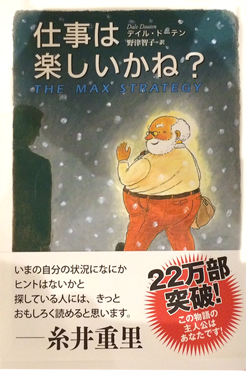

仕事は楽しいかね?

今日の記事タイトルは、デイル・ドーテンの著書「THE MAX STRATEGY」の和書のタイトルです。2001年12月が初版ですが、アマゾンでは今なお【ビジネス実用 > ビジネスライフ】で第2位、【ノンフィクション > ビジネス・経済】で第3位です。ビジネス書でありながら、自己啓発書という色彩を併せ持つ本でした。

今日の記事タイトルは、デイル・ドーテンの著書「THE MAX STRATEGY」の和書のタイトルです。2001年12月が初版ですが、アマゾンでは今なお【ビジネス実用 > ビジネスライフ】で第2位、【ノンフィクション > ビジネス・経済】で第3位です。ビジネス書でありながら、自己啓発書という色彩を併せ持つ本でした。

物語は、こんな形で進んで行きます。大雪で飛行機が飛ばず、空港で足止めを喰った主人公が、老人マックスと出会います。実は、マックスは多くの一流企業のトップが会いたがるような高名なコンサルタントでした。主人公は人生に期待を持てず、行き詰まりを感じている35歳のビジネスマン。そんな彼にマックスは一晩かけて講義をしていきます。

この本のユニークな点は、多くの成功哲学では常識とされている事柄、すなわち目標を立てたら逆算して計画を立てることに対して、その限界を解き、むしろ成功者たちの多くはそういったアプローチをしていないと言い切っている点です。『今日の目標は明日のマンネリ』である、と。

確かに「七つの習慣」に代表されるこれまでの自己管理の考え方は、10年後の目標を描き、それに時間軸を付けて管理するというものです。では、この本では、どうすることが推奨されているのでしょうか。それは、唯一の目標は『明日は今日とは違う自分になる』です。そして『遊び感覚でいろいろやって、成り行きを見守る』ことを推奨しています。著者は『試してみることに失敗はない』のに、多くの人は試さないから失敗しているし、安全なことしか真似しないなら成功するはずがないと言いたいのでしょう。こんな件があります。

(問題提起として)

『みんな、成功した人の右に倣えをしようとするけれど、成功するというのはね、右に倣えをしないということなんだ。』

『彼らはね、他人を凌駕する人材になろうとしているけど、それを他人と同じような人間になることで達成しようとしているんだ。』

(マックスが提示した事例について)

『だれ一人、立派なビジョンを持って、それに向かって突き進んでいたわけじゃない。彼らはみんな、目標設定者でも計画立案者でもなかった。彼らは冒険者だったんだ』

実はこの本の内容は、ちょっと前の私の人生観そのものであると言っても過言ではありません。だから、内容を読んで、むしろ自分が持っていた価値観についてすっきり整理されたという感覚で読みました。

ただし...

実は、著者は思いつきを勧めているわけでも、目標や計画を100%否定しているわけでもないことが、視点を変えてみるとわかります。著書は3つのリストを作ることを勧めています。リストとは

(1)仕事上でやったミスを書き出したリスト

(2)イライラや不満から問題点を洗い出したリスト

(3)仕事に関して行っているすべてのことを書き出したリスト

また、古いアイデアから新しいアイデアが生まれるとして、アイデアの作り方も解説しています。

つまり、何かを試し続けることが成功への近道であり、何を試すべきかを常に考るために、このようなリストが必要だということでしょう。反対に、そういった目線で見ていない限り、失敗を失敗としてしか見られないし、チャンスがどこにあるのかも気づけないということを語っているのだと思います。試して、失敗した瞬間に、そこから新たな着想を得られるような人物であるように自分を鍛え上げておけということでしょうか。

私の人生観が、この本のようなものから出発していることは間違いありません。インプットから着想を得て、試して、本格的に取り入れたいと思っていると、なぜか偶然にも!そのチャンスが訪れる。それを繰り返して来た実感があります。強いていえば、それをシステマティックに、体系だって行ってきたわけではないので、もっと体系だって行おうとすれば、やるべきことはまだまだたくさんあるでしょう。

一方で、果たしてそれだけでいいのかという問いもあります。つまり、企業というのは、船のようなもの。私一人なら、冒険心だけで生きて行くのも楽しいですが、どこに向かうのかわかない船に乗ってくれる乗組員はいないでしょうね。

また、実験の重要性は、実はなかなかわかってもらえません(笑)

やってみて、やめる。やってみて、やめる。やってみて、やめる。おっ、やってみて、進もう! こんな感じの流れになるので、やめるが3回も続くと、普通の人は徒労感に苛まれるようです。実験だという発想を共有することは、そのぐらい簡単ではないのです。それを承知した上で、実験の大切さを説いていくことが求められるのかもしれませんね。

この本を読んでみて、実験発想とビジョン発想を掛け合わせたようなあり方が当社に合っているなと思いました。

アマゾンのレビューを見ていると、星5つが圧倒的に多いですが、星3つ以下のレビューの中には、「当たり前すぎる」というコメントも見られました。そういう人に限って、何も試してなどしていないのではないかなーと思います。

とても読みやすい本です。やりたいことが見つからないときに、ぜひどうぞ!

今週は25日に宣伝会議さんの「インナー広報実践講座」で講師を務めます。

段々と参加者が増えていて、今回は50名少々のようです。がんばりまーす!

2月最終週です。みなさん、良い1週間を!

あなたの内面的役割は?

2月5日(木)、「ORSCカンファレンス〜組織・職場におけるORSC:関係性を変える力」(主催:(株)ウェイクアップジャパン/CRRジャパン)に行ってきました。ORSC®というのは、Organization & Relationship Systems Coachingの略で、関係性に注目したコーチングで、二人以上のグループに対して行われます。

システムコーチングを導入した中外製薬の事例などが紹介されたほか、システムコーチングで使われるツール「ランズワーク」「秘密の自己」などを体験するワークショップも行われました。

いろいろと学びはあったのですが、その中で1つを皆さんにシェアしたいと思います。それは、人には、外面的役割と内面的役割があるという話。

外面的役割というのは、社長、財務部長などの肩書きや、会議の進行役、プロジェクト事務局の渉外担当など、組織を機能させるために必要な役割のことです。当然のことながら、任命されてその役目に就きます。

一方、内面的役割とは何でしょう? これは、誰からも任命されていないのに、知らず知らずに果たしている役割です。たとえば、宴会部長などはその典型。他にも、愚痴の聞き役、ムードメーカー、問題提起する人、ネガティブチェックする人など、本人は必ずしも自覚していないのに、周りがそう見なしている役割がありますよね。それを内面的役割と呼ぶのだそうです。

その役割を自覚すると、自分の出番がくれば、発揮しようとするかもしれませんよね。でも、無自覚であることも多いそうです。誰からも任命されたわけではないのに、周囲は状況に応じて、その役割を発揮してほしいと期待してしまうわけです。

また、その役割が固定的になると嫌悪感が生まれたり、その役割を果たす人がいないと組織が不安定になったり、円滑に機能しなくなったりするというわけです。

さて、、、

あなたの内面的役割は何ですか? 周りの人に聞いてみるのが、いいかもしれませんね。

ワタシが社員や仲間からよく言われるのは、構想(妄想?)する役割でしょうか。アイデアを出したり、未来を描いたりというような。ワタシ自身、そういう時は生き生きしているようです。他の人とちょっと違った視点からモノを見るのが得意だよね、というようなことも言われます。

自分の役割を聞くだけではなく、お互いに言い合ったりすると新たな発見がありそうですね。

外面的役割も内面的役割も、組織だけでなく、家族や夫婦という関係においてもあるのだそうです。会社のメンバーと、あるいは家族と、食事時の話題にいかがでしょうか。

冒険心を何に向ける? 「NEXT WORLD〜私たちの未来」を観て

NHKスペシャル「NEXT WORLD〜私たちの未来」(上の写真は同番組のサイト)を観ました。1月3日から2月8日まで全5回の放映だったようですが、私が観たのは、昨日8日(日)の最終回です。番組のコンセプトは、30年後の2045年を「NEXT WORLD」と定義し、現在のテクノロジーがどこまで進化するのか、未来のテクノロジー世界を紹介していました。「寿命はどこまで延びるのか」「人間のパワーはどこまで高められるのか」「人生はどこまで楽しくなるのか」などに続き、最終回の昨日は「人間のフロンティアはどこまで広がるのか」がテーマでした。

30年後というと、当社の創業(1984)から昨年(2014)までと同じ期間です。その30年は、あっという間に過ぎましたので、2045年がやってくるのも、思いのほか早いことでしょう。しかし、番組を観ていたら、たとえば火星への移住というようなことが、ここまで現実的になってきているのかと、正直なところびっくりしました。

NASAは、2040年代に火星に人類を送り出すことを目標に掲げているそうですが、オランダのNPO法人「マーズ・ワン」(Mars One)は、NASAよりも早い計画、すなわち10年後の2025年を目指して、火星移住を実現させるプロジェクトをすでにスタートさせています。2013年に移住希望者を募ったところ、なんと世界中から20万人以上が集まったのだとか! すでに24名を選出していて、その中には小野綾子さんという日本人女性も含まれています。

東京オリンピックが2020年です。そのわずか5年後! 予定通りのスケジュールで実現できるかどうかはさておき、10年後というのは、SF的な世界ではなく、間近なところにある未来です。

番組を観ながら、私は2つのことに興味を持ち、注目しました。

「民間」での事業化はここまで来ている!

1つは、これまでNASAやJAXSAなどの国の機関が推進の原動力だったのに、「民間」が独自でプロジェクト化しているという状況について、です。ロケット開発のベンチャーという分野で最も最先端にあると言われているのがアメリカのスペースX社。PayPalの創設者イーロン・マスクが設立した会社です。スペースX社の目標は、「手の届く金額で有人宇宙飛行を提供すること」と「火星に定住するのに必要な技術を開発すること」だそうです。今年に入ってから、GoogleやFidelityが巨額の出資を行っています。

民間の参入がすでに始まっているのは、ロケット開発分野だけでなく、たとえばラスベガスの不動産王は、火星でのホテル建設を計画し、宇宙での不動産王を目指していたり、地球の周りの小惑星から貴金属を採掘するベンチャー企業が現れていたり。アメリカ=ベンチャー精神を改めて印象づけられました。

日本はどうなんだろうと思って調べてみたら...。ホリエモンこと堀江貴文氏が宇宙事業を進めているという話は、皆さんも耳にしたことがありますよね。それが、打ち上げコストを一桁下げることを目標にしているインターステラテクノロジズ社です。そのほかにも、宇宙ゴミの除去をコア事業とするアストロスケール社、超小型人工衛星の開発を行うアクセルスペース社など、ここ5〜6年の間に、民間企業の新規参入やベンチャーの創業が相次いでいるようです。

でも...。日本の宇宙産業は「官儒」によって成り立っているのが現状で、しかも、国の予算は年々下がっていて、国内で宇宙産業に関わる従業員数は減少傾向にあるのだそうです。世界的には毎年14%成長とされている成長産業であるにも関わらず! うーん、考えてしまいますね。せめて宇宙での太陽光発電など、日本が先進的地位にあるとされる分野に絞り込んでもいいので、もう少し存在感を示してほしいものです。

なぜ、人は冒険するのか?

もう1つ、私が、興味を持ったのは、なぜ人は宇宙を目指すのか、火星を目指すのか、敢えて冒険するのかです。想像を超えた危険が待ち受けるであろう前人未踏の地へ、憧れるだけでなく、行くという行為を選ぶ人がいる。

ワタシなら、絶対行きたくありません。何しろ半年も宇宙船の中に閉じ込められている状況は、閉所恐怖症の身からすると、考えられません。仮にそれに耐えることができたとしても、地球に戻りたいと思っても簡単には帰れないところに行く覚悟を決めようなんて、到底思えません。つまり、端的に言えば、それほど熱狂的に宇宙へ出たいと思っていないのです。

行きたい人と行きたくない人の違いは何でしょう? それは、きっと宇宙に行くということに対して、冒険心が持てるかどうかではないでしょうか。「冒険」を辞書で引いてみると、「危険な状態になることを承知の上で、あえて行うこと。成功するかどうか成否が確かでないことを、あえてやってみること」とありました。

ワタシ自身は宇宙に対しての冒険心を持てませんが、宇宙を含めて、未開の地に惹かれる冒険家はいつの時代にも一定割合でいますよね。ヨーロッパからアメリカへの移住の歴史や、西部開拓史なども、同じようなことだったのだと思います。当時も、移民した人たちは、そこに夢を持って切り開くことを考えたと思いますが、「危険を冒して移住しようとする人の気が知れない」と思った人たちも当然いたはずです。

では、ワタシのように宇宙に行くことを選ばない人たちは、冒険嫌いなのでしょうか。必ずしもそうとは言えない気がします。辞書が示すように、冒険とは、物理的に未開の地に行くことだけではないからです。たとえば...。

宇宙旅行には行かなくても、世界を一人で旅行することが好きな人がいます。世界を旅するのが嫌いでも、絶叫マシーンに乗るのが好きな人もいます。絶叫マシーンが嫌いでも、新しいレストランができると、積極的に行ってみようとする人がいます。レストランで冒険しない人も、知らないことを学びにセミナーに行ったりする人がいます。セミナーに行くことをしなくても、ちょっとした改まった席で、勇気ある意見を述べる人がいます。意見表明では保守的な人であっても、解明できるかどうかもわからないことを研究し続ける人がいます。

こうやって考えてみると、誰しも冒険心は持っていますよね。あなたの冒険心は何とつながっていますか? それが何であれ、その冒険心が何らかの発見を呼び起こし、新しい創造にどこかで結びつくのだと思います。いや〜、身近な日常の中にある冒険心、眠っていた様々なことへの冒険心、もっと積極的に使った方がいいのかもしれませんね。

読んでくださって、ありがとうございました。どうぞ良い1週間をお過ごしください!

「対等」でなくして絆なし〜映画『最強のふたり』を観て

誰かと深い絆をつくるとき、大切なことは何でしょう? 週末に観た映画が考える材料を与えてくれました。それは、「対等であること」です。

私が観たのは、実話に基づき制作されたフランス映画『最強のふたり』(原題:Intouchables、監督:エリック・トレダノ&オリヴィエ・ナカシュ)です。2011年に公開され、フランスほかヨーロッパ各国で大ヒットした作品で、東京国際映画祭ではグランプリを受賞しています。話題作であるにもかかわらず、ワタシ自身は事前情報がないまま、自宅で観ることになりました。

『最強のふたり』公式サイト: http://saikyo-2.gaga.ne.jp

若干ネタばれになりますが、簡単にあらすじを紹介します(この映画は、多少ストーリーを知ったとしても、感動は変わらない類いの映画ですが、こだわりのある方はご注意ください)。

大富豪フィリップは、趣味のパラグライダーで事故を起こし、首から下が麻痺して動かない身体障害者です。奥さんも亡くし、雇い人に世話をしてもらいながら、養女と共に暮らしています。そんなフィリップの世話人として雇われたのが、スラム街育ちの青年ドリスです。教養はなく、粗暴で、母親との関係も最悪ですが、常に今を楽しんで生きているような人物です。多くの前任者が1週間と続かない中、フィリップは彼には心を開き、笑い合い、二人はやがて無二の親友のような関係になっていきます。

途中、フィリップの友人が、助言をするシーンがあります。ドリスには宝石強盗で服役した前科がある、あの男と関わるのはやめた方がいい、と。すると、フィリップはこう応えます。

「彼だけは、私を『対等』に扱う。大切なのは今だ、彼は今は何の問題もなく頑張って働いてくれている、私はそれで満足だ、話はそれだけか」

フィリップが「対等」と感じるのは、どんなことに対してなのでしょう? 映画の中では、手足が動かないフィリップに対して、ドリスがわざとイタズラをしたり、障害をおちょくるような冗談を言ったりするのですが、言ってる本人はもちろん、言われたフィリップも笑っている。そんなシーンがたくさんありました。確かに、対等だと思っているからこそ、おちょくれるのであって、もし同情していたら、そうはできません。セックスの話でさえも、臆することなく質問するドリスだからこそ、フィリップは心を開いて、率直かつユーモアたっぷりに応えることができたのだと思います。

ドリスに対してはオープンでいられるフィリップでしたが、オープンになりたくても、なれない相手がいました。それは、文通相手のエレオノールという女性です。ドリスの強行によって、電話をし、写真を交換し、やがて面会の日が訪れるのですが、フィリップは身障者である自分に自信が持てず、それを相手に隠していたことから、土壇場で待ち合わせ場所から立ち去ります。ドリスは、そんなフィリップの気持ちに寄り添いつつ、「対等」に扱うことで、「ありのまま」のフィリップでいいのだというメッセージを送り続けるんですね。そして、フィリップは、最後にはありのままの自分をエレオノールに見せられるようになり、やがて二人は結ばれます。

さて、「ありのままでいること」って、案外難しいですよね。

「ありのままでいる」というのは、消極的に言うと、ありのままでいないの反対。つまり、卑屈になって媚び諂ったりしない、思ってもいないことを言ったりしない、横柄になったり自己顕示したりしない、ということ。本当の自分とは違う自分で振る舞わない状態とも言い換えられます。

人の心の中には、自分が期待する自分がいます。この映画を観て、実際の自分と、自分が期待する自分をどれだけ「対等」に扱えるかが、ありのままでいるためには、重要なんじゃないかな、と思いました。自分自身を見下しもせず、自分に驕りもしない、等身大の自分をそのまま見て、そのままで良いと自分が自分を「対等」に扱っている状態。それが、ありのままってことなのだろうな、と。実際の自分を尊重できず、「対等」に扱えない人は、ありのままの自分でいることもできず、ほかの人をも「対等」に扱えないので、絆はつくれない...ということになりと思います。自分自身をそのままで良いと「対等」に扱うことで、自分が一番パワフルな状態になるんだろうな、これが積極的な意味での「ありのままでいる」ってことなんだろうな、、、と、そんなふうに思いました。

当社の行動指針に「フェアであること」が掲げられています。そして、その中には「対等であること」を重んじた姿勢が表現されています。「『対等』でなくして絆なし」ということを、この機会に共有したいなと思いました。

当社行動指針: https://www.grassroots.co.jp/company/philosophy/

読んでいただき、ありがとうございました。今週も良い1週間になりますように!