メディビューティサロン「La YAMANO」のペルソナづくりをお手伝いしました

先週の火曜日(6/24)、私どものお客様、株式会社ビューティトップヤマノの銀座本店がメディビューティサロン「La YAMANO」としてリニューアルオープンしました。

私たちは、サロンコンセプト策定には携わっていませんが、サロンのお客様像とお客様と接する技術者像について、求める姿を取りまとめるプロジェクトで支援をさせていただきました。専門的な言葉で言えば、ペルソナづくりです。オーナー会長の意向を汲みつつ、幹部の皆さんと議論しながらまとめあげる、そのようなプロジェクトでした。その背景には、美容界のリッツカールトンと言ってもいいくらいの、感動を伴うようなサービスを提供する超一流のサロンを目指す、ということがありました。

ペルソナづくりでは、名前や年齢、職業はもちろん、年収や住まい、ライフスタイルや価値観などを緻密に決めていきます。生活収支なども作成し、消費のスタイルも具体的に描きます。しかし、箇条書きによるまとめ方だけでは臨場感が乏しいため、その人物の生活シーンを描いた「物語」を作成し、よりリアルに感じられるようにします。詳細はお伝えできませんが、顧客ペルソナは広瀬由加子さんという人物です。写真右下の西川店長はその会議のメンバー。会議では、いつもさらっと核心をつく発言をされ、場に対し程よい緊張感を与えてくださっていました。

サロンのコンセプトは、HAIR、SCALP、SKIN、BODY、PHYSICAL、MENTALの6つの分野のトータルなケアを提供する「メディビューティ」。そして、売りの一つが、ヘアケア製品ブランドの「PHYTO」の導入です。「PHYTO」は、フランスのシャトールーにあるPHYTO研究植物園で栽培された安全な植物をもとにつくられており、しかも、一般的なヘアケア製品と異なり、水を極力使わずに製造されているという特徴があります。世界的なブランドにもかかわらず、日本進出は初だそうです。

この日、ワタシが試したのは、『FHYTOポレイン エッセンシャル オイル』を使って入念にヘッドマッサージする「ポレインコース」。ボディやリフレクソロジーなど、カラダをマッサージされるのは基本的には気持ちがいいものですが、頭皮へのオイルマッサージがこれほど気持ちのいいものだとは知りませんでした。FHYTOマスターの深代さんの絶妙な技、ゆったりした空間、エッセンシャルオイルの心地よい香り…。ヘアケアしながら、癒しを満喫した感覚です。しかも、事前、事後のスカルプチェック(モニターで頭皮の状態が確認できます)、これまた説得力ありました。

サイトはこちら。

http://la-yamano.com/

銀座で、しかも、このサービスクオリティで、シャンプー+カット+ブロー+カラーが18,000円はリーズナブルだと思います。ここで紹介したヘッドマッサージのポレインコースは90分で16,000円です。ご興味がありましたら、お試しください。

社長のバランス感覚はどうあるべきか? フィードバックとのつきあい方

先々週の誕生日に、スタッフのみんながつくってくれた小冊子をプレゼントされました。「オノさんとの関係をより良くするコミュニケーションマガジン『ゴロー』」というコンセプトのこの冊子、内輪ウケと言われると「はい、そうです」な感じですけど、実に良く出来ているのです! 知らないところで、こっそりこんなものを作っているなんて、遊んでんじゃねー(笑) いやいや、ウソウソ。こんなに手が込んがものを作るのは大変だったことでしょう。うれしかったです。ゴローの意味はなんでしょうね? ねー、意味不明でーす。ジローの間違い…?

さて、そこで、今日はフィードバック全般について、考えてみました。

いろいろな意味で、組織の中で一番フィードバックを受けるのは社長です。相手がわざわざ「これはフィードバックですよ」と言わないものも含めると、あっちからも、こっちからも、そっちからもフィードバックが来ます。今紹介した『ゴロー』も、ワタシへのフィードバックであると同時に、愛情表現でした。あ、ここでのフィードバックという言葉は、「より良くするために提供された役立ちそうな情報」という意味で使っています。本来の「フィードバック」の意味はそうではない…とか、杓子定規なことを言わないでくださいね(笑) 上場企業なら、株価は投資家からのシンプルなフィードバックですよね。ワタシは、社長は、お客様や社員、株主や取引先等のステークホルダーから、常にフィードバックを得やすくしておくべき、そういう関係を築いておく方が良いという考え方に立っています。「こうした方がいい」であっても、「しない方がいい」であっても、インプットを得られるようにしておく、取捨選択や役立て方は自分が決めればいい、基本的にはそのような考えです。これは、ハダカの王様にならないためでもあります。

しかし、一方で、得た情報をどのように取捨選択したり、役立てるべきなのか、判断は意外に簡単ではありません。というのは、社長にフィードバックを与えてくれる相手は実に様々で、ワタシの場合なら、お客様や社員、株主や取引先はもちろん、経営者仲間、元の社員、友人、メルマガの読者、どのグループにも分類しにくい相手先など、相当多岐に渡ります。それぞれ立場が違うので、視点もさまざまです。真剣に吟味した上での発言もあれば、ふいに思いついての発言もあります。中立的な見解もあれば、その人の価値観に寄っている見解もあります。

これに対し、ぜーんぶ「はい、ごもっとも」と受け止めていたら、立ち行かなくなります。相手の立場によって意見は違うからです。

たとえば…。冒頭に紹介した冊子『ゴロー』の中にも異なる意見がありました。ある人は「もっと社員の意見に耳を傾けて」と書き、別のある人は「社員の意見を聞きすぎない方がいい」と書いていました。メルマガ読者からのフィードバックを例に挙げるなら、「おもしろい」と言ってくださる方もいれば、批判を書いてくる方もいます。セミナーの感想も同様です。やはり大勢いれば、批判のコメントはあるものです。それに対し、一喜一憂、右往左往していたら、とても身が持ちません。…と書くと、不真面目だとおっしゃる方もいるでしょうか?

一言で「フィードバック」と言っても、前提が同じではない上に、フィードバックをくれる理由もさまざま。だから、その言葉を額面通り受け止めていても意味がありません。フィードバックを受けた自分が、フィードバックの背景にあるどんなことを、どんな理由で、どんなふうに受け止めるのか、受け止めないのか、それが一番重要だということになります。「どんなふうに」というのは、「何らかの対処が必要なこと」として受け止めるのもよし、「フィードバックをくれた人はそう感じたのだな」と受け止めるのもよし…そう思っています。後者だったとしても、その情報は今後どこかで生かされるに違いないからです。ところが、時としてフィードバックには感情的な側面もあるので、伝えた側が対処されるものと期待していたりすると、ズレが生じてしまいます。スルーしたわけではなくても、そう見えてしまうのですよね。いや、もしかしたら感情的な側面を伴っていた場合は純粋なフィードバックと受け止めるのではなく、そこに気づいてほしいというメッセージと受け止めるのが正しいのでしょうね。

きゃー、もうややっこしー! もう少し大らかに行きたいですなー

さぁて、さらに反対方向に重要な点がもう一つ。取捨選択するのは自分…という考え方。間違っていないと思っていますが、一歩間違えると、自分にとって都合が悪いことに対して、耳を傾けなくなる心配もある。この考え方自体が、諸刃の剣でもあるわけです。そうなってしまっては、もはやフィードバックを得る意味がなくなっています。自分への警鐘として、ここにそれを記しておきます。

ワタシにとってフィードバックとどう付き合うかは、一種の精神修行のようなもの。「ソモサン、フィードバックと向き合うための正しいバランスとは?」という問いに、「セッパ…」といつか答えられるのでしょうか。禅問答のようなこの問いに向かい続けるのも社長の仕事のうちかもしれません。

読んでいただき、ありがとうございました。良い1週間をお過ごしください!

ワールドカップで知る、スマート家電の今!

今日のブログは、本当は家のテレビでワールドカップを見たいのにそうもいかず、せめてスマホで見ることはできないのか!?と思っている人に向けて、「できる」をお伝えしたくて書きます。

まずは、昨日のワールドカップ日本代表の初戦。残念でしたね。

6月13日付けウォール・ストリート・ジャーナルの「日本リアルタイム」によれば、79%の人が日本はグループリーグ突破と予想しているそうです。と、言っても、この時期に「日本はどこまで勝ち上がれるか?」と聞かれたら、「予想」というより「願い」を答えたくなるのが人情でしょうか。

ワタシは、サッカーについて語れるほど知識を持っていませんが、素人のワタシの目から見ても、少しプレーにミスが多い印象でした。グループリーグ初戦で破れると、決勝トーナメントに進出できる確率は極めて低くなるそうですが、前回大会の優勝国スペインは、初戦敗退後、グループリーグを1位で突破し、初優勝したのですから、最後まで希望を持ってがんばってほしいですね。

さて、本題。W杯をテレビで見たいのに、時差の問題、放映時間の問題で、思うようにいかないと思っている方も少なくないのではないでしょうか。もし、スマホで見られるなら、「いつでも、どこでも」が解決されますよね。今日は、そういう状況を解決するのに役立ちそうな、ワタシが見つけたアイテムを紹介します。

ワタシの場合は、W杯を見ることを目的に購入したわけではなかったのですが、こちらの記事「デザインは思想です 〜アップル VS ソニー」に書いたように、先月、ブルーレイディスクレコーダーを買い替えました。

SONYの「BDZ-EW510」という製品です。そういえばビックカメラの店員さんが、外にいてもスマホでW杯が見られると説明してくれたのを思い出し、週末、マニュアルを見ながら試してみました。

そして、わかった。これはスゴい! スマホを通して、ネットワーク経由でリアルタイムでテレビ番組を見られます(正確に言えば何秒かの遅れがあるようです)。しかも、ハイビジョン画質。価格はざっくり約3.8万円ぐらい。

しくみとしては、あらかじめアプリ「TV SideView」をインストールしてレコーダーにスマホを登録(アプリ自体は無料ですが、何料金なのかしら、手続きすると500円かかります)。WIFI環境で、アプリの番組表から番組を選ぶだけで、番組が試聴できます。

ワタシの場合は、外にいるときに、何が何でもテレビが見たいという状況はそれほど多くありませんが、選択肢を持つことは安心を得ることにつながります。先月のブログで、SONY製品のデザインに思想が感じられなくなったと書きましたが、デザイン談義はさておき、この技術が社会にもたらすものは大きく、本当に素晴らしいと思いました。それにしても、SONYはどの程度、この製品を宣伝しているでしょうか。知られないのはもったいないと思います。

今回の例は極めつけですが、最近、スマート家電に代表される「スマート〜」のすごさを感じる機会が増えています。たとえば、身近なところで言えば、iOS向け秘書機能アプリ「Siri」(シリ)。ワタシ自身は仕事に使っているわけではなく、Siriがどう反応し、何と言うか、ただ知りたくて使っています。あ、いえ、ダジャレのつもりじゃありません。Siriに「早口言葉を言って」と言うと、その都度、いろいろな早口言葉を返してきます。暇つぶしにはもってこいなのです。もしかして、メイドカフェや執事カフェユーザの心理に近いのでしょうか(笑)

声で知らせたり、対話したりする技術は、他にもありますよね。湯沸かしのパネルが「お風呂が入りました」と教えてくれたり、Bluetoothのスピーカーが「バッテリーが切れそうです。チャージしてください」言ってきたり。まるで2001年宇宙の旅だなー、と。

私たちの生活は少しずつ進歩しています。そして、その進歩は、1日の単位では気づかないほど小さなものかもしれません。その小さな歩みを支えているのは、最先端で研究開発している人から、製品を運んだ人や販売した人まで、大勢の人たちなのですよね。知らないところで繰り広げられているたくさんのドラマに思いを馳せると、なんだかぐっときます。

話が長くなりましたが、ワールドカップをスマホで見たい人の参考になれば幸いです(もっと早く言え〜!)。

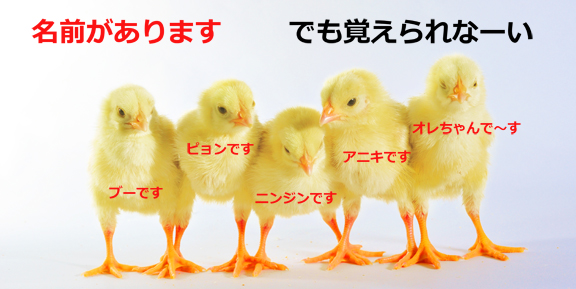

名前を覚える

こんにちは。

あなたは、初対面の相手の顔と名前、覚えるのは得意ですか? 恥ずかしながら、ワタシは苦手です。かなり偏差値が低いと自覚しています。

既に一度名刺交換した方に対し、また「初めまして」と挨拶してしまうというような失敗を何度もしています。「いや、以前、お会いしていますよね」と言われたときのバツの悪さ。。。ワタシの場合、これは仕事だけの話ではなく、著名人の名前と顔もなかなか覚えられません。多分、脳の神経回路のどこかが断絶している。言い訳ですが、感覚としてはそんな感じです。(他の記憶は、大丈夫ですよ!)

でも、名前を間違えられると、誰だっていい気持ちがしませんよね〜 ワタシもビルの管理人さんから堂々とした太い声で「小川さん」と呼びかけられると、がっかりします。それが続くと、いつのまにか訂正する気力がなくなりました。その方の年齢から推測すると、小野真由美=女優の小川真由美と1文字違いだ、と覚えようとして、いつのまにか小川真由美として覚えられちゃったのだと思います。

名前と顔が覚えられないという悩みを持つ人は世の中結構いるらしく、「顔 名前 記憶術」で検索すると、そのような悩みを持った人向けにいろいろな方法が紹介されていることがわかります。

ところが、一方では特別な努力をしなくても覚えられる、そんな才能を持った人たちというのもいるようです。最近、知り合ったある方は、短期間に200名ぐらいの名前と顔を覚えられるそうです。教育研修などのお仕事の方でしたが、記憶術を使って努力しているというよりは、天からのギフトなのでしょう。うらやましい限りです。

その方によれば「教育の仕事をしていると、たとえば『一番後ろにいる眼鏡をかけた人』と呼びかけるのと、『○○さん』と呼びかけるのでは、反応がまったく違う」のだそうです。そりゃ、そうですよね。驚きませんが、名前と顔を覚えて呼びかけることの重要性をひしひしと感じ、改めて記憶できない自分に対し、もどかしさを感じました。

その方と別れた後の電車の中で、いつもよりちょっと真剣に顔と名前の記憶方法について考えていたら、ふとこんな仮説が浮かびました。ぴっかーん!

Aさんの顔→Aさんの名前

今まではこのように発想し、なかなか思い出せない状況にありましたが、

もしかしたら、下のように変えてみたら、少しは改善するのではないか、と。

Aさんの顔→Aさんの声と話し方→Aさんの名前 または

Aさんの名前→Aさんの声と話し方→Aさんの顔

別の言い方をすると、「低音の太い声でゆっくり話すAさん」とその顔。

「低音の太い声でゆっくり話す顔」とAさんの名前。

このように声の要素で記憶を繋いでいく方が、顔と名前を直接繋ぐより、できそうな気がしたのです。なぜなら、ワタシは声や話し方に無意識的な興味があるらしく、顔よりもはるかに記憶しやすいのです。心地よい、生理的に落ち着かないなど、声や話し方に動物的アンテナが立っているのだと思います。以前、茂木健一郎が記憶というのは、いろんなものが結びついた形で定着される…という意味のことをある番組で語っていたので、顔と名前の直列よりも、声の要素をハブとして活用すれば、覚えられるかもしれない!というワタシの仮説は、まんざら間違っていないような気がしてきました。

これまでどちらかといえば諦めていた、顔と名前の記憶力。どうやったら記憶できるのか、この機会にもう一度真剣に取り組んでみようと思いを新たにしました。映画「インビクタス」の中でマンデラ大統領がワールドカップのラグビー代表選手に対し、名前と顔を全部覚えて、激励に行くシーンがありました。そのくらい名前を覚える。名前を間違えないはコミュニケーションの基本なのだと思います。

やってみよーっと!!

作文が苦手な人へ贈る!「一番大切なのはメッセージ」

こんにちは。オノです。

今日は、「文章を書く」をテーマにお届けします。実は、ワタシ、ここ数カ月間、書くことに関してスランプに陥っています。ブログやメルマガを書くのに、以前の3倍以上、下手すると4倍とか5倍の時間がかかることがあります。書き上がっても、パッとしないと感じることが少なくありません。原因は一つではないから、やっかいですが、ここでそれをボヤいても仕方ありませんよね。。。

病気にかかった医者が、病気の予防の話をしても説得力に欠けるように、今のワタシが文章について語るのもどうかなぁ...と思いますが、書けない辛さを実感すればするほど、書くコツを人に伝えたくなるという、パラドックス的な野心に目覚めました。そこで、今日は、文章に関する間違った刷り込みを払拭していただきたくて書くことにします。

良い文章はメッセージが明瞭

早速ですが、文章に関する間違った刷り込みとは何でしょう?

それは、「良い文章とは?」に関するもの。あなたは「良い文章=自分が思ったことや考えたことを、わかりやすく伝える文章」と考えていませんか?

「え? 違うの? どこか間違っているの?」と思う方が多いのではないでしょうか...。でも、断言します! その考え方に立っていると、決して良い文章は書けません。ワタシの定義では、「良い文章=自分のメッセージを、わかりやすく伝える文章」です。こう言われると、あなたは今度はこんな疑問を持ちますよね? 「自分が思ったことや考えたこと」と「メッセージ」の違いは何なのか、と。

そう、そこです! そこがとても重要です。でも、重要であるにもかかわらず、学校教育の作文指導において、「メッセージ」という概念はほとんど登場しません。「メッセージ」を端的に言うと、「主張」です。でも、ワタシの表現では、単なる主張ではなく、相手に対し、そのメッセージのように「やってみよう」「変えてみよう」「考えてみよう」など、何らかのアクションを促すような提案的発信ということになります。それが、「メッセージ」の本質である、と。つまり、英語の「Let's〜」という感じに近いですね。アクションと書きましたが、「立ち止まってみよう」でもいいし、「振り返ってみよう」でもいいのです。

一歩譲歩すれば、「Let's〜」ではなく「私の主張は〜です」も「メッセージ」と呼べないことはありません。でも、読者は、自分とどう関係するかがわからないと、「メッセージ」としては弱く感じてしまいます。

「メッセージ」が一番重要というワタシの主張。あなたは「ほんと?」と懐疑的に思ったかもしれません。であるなら、面白いと思う文章と面白くないと思う文章、読みたくなる文章と読みたくない文章を比較して、違いを調べてほしいのです。面白くて、読みたくなる文章には必ず「メッセージ」があります。読者がその「メッセージ」通りに行動するかどうかは別問題ですが、「メッセージ」は読者の興味を引き寄せられるかどうかに影響を与えます。そもそも文章というのは「メッセージ」(主張)を伝えるための手段ですから、メッセージがない文章というのは機能を果たしていないと言ってもいいくらいです。

報道には「メッセージ」がないのでは?という人がいますが、ワタシは必ずしもそうとは言い切れないと思っています。報道は、ニュートラルな立場であることを彼ら自身の立場表明の前提にしていますが、実際には主張はあるのではないか、と。たとえば、報道機関が行ったインタビューの内容は全文掲載されることは稀ですし、ポジティブなタイトル、ネガティブなタイトルをいくらでも付けることができます。

社内報はニュートラルであるべきで、「メッセージ」は要らないということをいう人もいますが、それも間違いだと思います。というか、それは「メッセージ」を出して波風が立つのが困る、だから当たり障りのないようにということですよね。であるなら、わざわざ経費を使って社内報として発行する必要はあるでしょうか。【発信=メッセージ】です。社内報にも当然メッセージは必要なのです。

学校教育で教えるのは「思ったことを思ったままに」

ところが、私たちは学校教育から別のことを刷り込まれています。私たちが作文の授業で教わるのは、「思ったことを、思ったままに書けばいいんだよ」というもの。そして、学校行事や読書を通して「思ったこと」を書かせるスタイルで授業が行われます。作文教育の考え方が「思ったことを、思ったままに書く」なのですから、当然、作文の型は教えません(読解力を養うために、起承転結などの型は教わりますが)。私たちに刷り込まれるのは、「良い文章=自分が思ったことや考えたことを、わかりやすく伝える文章」ということです。実はこれは、明治の教育に対する疑問や反発が大正時代に生まれたからだそうです。明治時代には、文章の型を教えていたらしいのですが、大正時代になって明治のそれを形式模倣主義と見なし、排除したらしく、そこから「思ったことを思ったままに」という教育方針が定着したようなのです。

そうすると、どうなるか。『21世紀の学力〜作文力をつける』の著書・樋口裕一氏のブログによれば、多くの子どもは出来事の羅列に終始して、最後に「友だちと仲良くしていこうと思います」「来年ももっとがんばりたいと思います」と、努力目標で締めくくるパターンで書くようになります。恐らく、子どもは子どもなりに、その出来事を通じて自分はこのように成長したと表明することが作文では期待されていると察知しているから、そのように書くのでしょう。

実は、この傾向は大人が書く文章にもよく見られます。主張のない本文(多くの場合は紹介文)を書いた後、最後にポジティブに「がんばります」でまとめるというパターンがそれです。語彙や構成は違っても、まさしく子どものときに学んだ作文スタイルと同じです。

型を知ったからこそ、型を破る自由も得られる...と良くいいますが、不幸なことに、日本の教育では「思ったままに」と教えられた結果、自信の持てる型が存在せず、暗黙知的な型に縛られて自由になれない...日本人の思考表現はそのような状態にあるのではないでしょうか。

「メッセージ」、それは世界に発信するためのスキル

型を教えない日本の対極にあるのが、アメリカです。ベネッセ教育総合研究所が2006年に行った渡邉雅子氏へのインタビューによれば(渡邉氏は各国の思考表現のスタイルや教育に関する専門家で現在は名古屋大学教授)、アメリカの小学校5年生は12種類もの文章様式を学ぶそうです。具体的には、物語、詩、説明文、エッセイ(小論文)、ビジネスレター、親密な手紙、レポート、インタビュー、広告、自伝、ブックレビュー、戯曲などです。そして、たとえばエッセイ(小論文)の文章様式では、「最初に主張を述べ、次にその主張を裏付ける証拠を三つ挙げて、最後に結論として再び主張を繰り返す」という構造を書きながら学習するそうです。つまり、多くのアメリカ人はエッセイ(小論文)=主張と教え込まれています。そして、その「主張」というのは、ワタシが言う「メッセージ」とほぼ同義だろうと思います。

多くの日本人は、主張すること自体に慣れていませんし、ましてや「Let's〜」で語るというのは慣れていません。

けれど、世界の人々にとってはもちろん、日本人にとっても、「メッセージ」のない文章やスピーチには振り向く理由がありません。2020東京五輪招致プレゼンが審査委員を振り向かせたのも、明快な「メッセージ」があったからだと思います。

文章と向き合う時に、「自分は読者に対し何を提案し、どう行動してほしいのか」を先に整理し、「1行でまとめる...」、そんなことを意識するだけで、思考がすっきりしてきて書くのがラクになります。

外国人が上司になったり、部下になる。そんなことが人ごとではなくなりつつあります。そういう環境に備えて、文章で一番大切なのは、構成や一文一文の修辞ではなく、「メッセージ」だと理解しておくことが大切ではないでしょうか。文章作成において重要なのは、「メッセージ」が8割。それを今日のワタシからの「メッセージ」にします。