人は言葉の「 _ _ _ _ 」で動いてしまう?

前回のNHK大河ドラマ「青天を衝け」を見ていたら、

「銀行」という言葉の語源を教えてくれる一幕がありました。

今でこそ、誰もが知っている「銀行」という言葉ですが、

明治時代に作られた言葉なんですね。

発端は、「National Bank」をどう呼ぶかでした。

物の名前の付け方は、その対象物をどう捉えるかで変わります。

両替をする所だから「両替商」、

為替を取り扱う所だから「為替会社」、

金子(きんす)のことを行う所だから「金行」などの案を経て、

最終的には「銀行」と名付けられたようです。

少なくても、最初の2案より、

「銀行」の方が新しさと広がりが感じられます。

それどころか、もし「両替商」という名前だったら、

お金を貸したり、

物事の概念にどのような名前をつけるかも重要ですが、

物事をどのようなものと捉え、

こんなエピソードを目にしました。

ハーバードビジネススクールのジェフリー・

「カップヌードル」がアメリカで最初にデビューした当時、

アメリカ人は麺を食べる習慣がないことから、

麺の長さも短くし、「具の多いスープ」

もし、「麺」と打ち出していたら、

また、コピーライターの阿部広太郎氏によると、

「明太子」が「タラの卵」としてアメリカに紹介された頃、

最初は気持ち悪がられ、さっぱり売れなかったそうですが、

「博多スパイシーキャビア」

恐るべし、言葉のチカラ!

人は、言葉のイメージに左右されてしまう生き物なのですね。

あ、タイトルの答え、「 _ _ _ _ 」に入るのは「イメージ」です。

さて、ここからが本題です。

私たちの仕事自体を表す言葉にも目を向けてみました。

いろいろな表現があります。

広報部門に属していらっしゃる方ならご存知の通り、

「広報」という概念は、戦後、GHQから入ってきたもので、

英語の「Public Relations(PR)」に充てられた日本語です。

読んで字の如く、

日本で「広報」という文字を充てたのは、関係を良くするには、

知ってもらい理解してもらうことが先決、

周知だけでなく、双方向の活動と捉えている自治体などでは、

「広報・広聴」という言葉を使っているところもありますね。

「広報」という言葉を生み出した日本と異なり、

中国では英語の意味に近い「公衆関係」「公共関係」

直訳すぎるといえば、直訳すぎな感じもしますが、

「広報部」と言うのと、「公衆関係部」と言うのとでは、

その部で働く人の仕事の捉え方が変わる気がします。

では、

どう呼ばれているかというと...?

「社内広報」と呼ばれたり、

「エンプロイー・リレーションズ」と呼ばれたり、

「インターナル・コミュニケーションズ」

でも、カタカナ英語はどちらにしても、長い!ですよね。

それに、「コミュニケーション」も辞書的には、

伝達、連絡、通信、意思疎通という意味ですが、

「コミュニケーション」をどう捉えるかによって、

だからこそ、言葉のイメージに縛られて、

そんなことを考える今日この頃です。

言葉によって伝わる内容やそのイメージが変わるのは、

業務の名称だけではありません。

だからこそ、使う言葉には注意を払わないと、

しかし、誤解よりも悲しいのは、誰も興味を示してくれないこと。

一生懸命苦労して、社内報やWEB社内報を作っているのに、

タイトルが原因で「読んでもらえない」としたら...?

さて、来週10月27日(水)の午前中、

「読まれるWEB社内報」

まだ、若干お席が残っています。

詳細をご覧いただき、ご都合がつきましたら、

https://www.grassroots.co.jp/

さて、政治家の皆さんは「分配、分配」と言っています。

同じ言葉なのに、きっと意味は違うことでしょう(笑

言葉のイメージというのは、本当にクセものですね。

今日も素敵な1日でありますように!

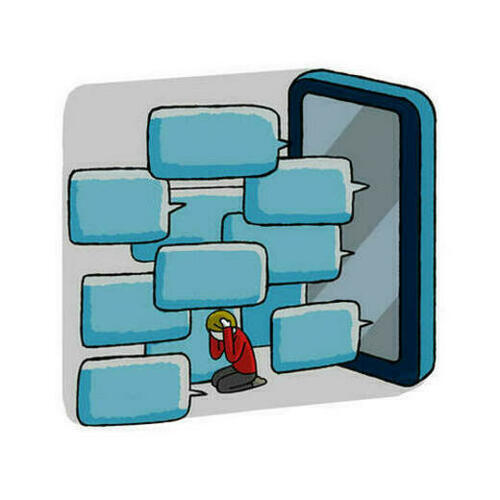

ネットの声をどう見ます?

ご存知の方も多いかと思いますが、

先週、品川駅港南口へのコンコースに表示された

「今日の仕事は楽しみですか」という広告がネットで物議を醸し、

結論から言うと、広告主により取り下げられました。

「上から目線で言われたくない」

「仕事は楽しみじゃなきゃいけないのか」

「品川駅、社畜回廊」

「つらくても頑張っている人を傷つける言葉だ」

眞子様のご結婚への反対もそうですが、

ネット社会の現代は、誰もが意見を言える時代です。

それは良いことである反面、

バッシングされるかもしれないと思うと、

メルマガを書くのにもちょっとおじけづきます。

でも、勇気を出して、書くぞ~

何かを発信するということは、メッセージありきです。

「押し付けがましくならないように」

万人ウケする内容などありませんからね。

だからこそ、

その重要性を改めて認識しました。

「今日の仕事は楽しみですか?」というコピーを見ても、

もちろん、

自分はマイノリティかも、と思った次第です。

バッシングや炎上で、自死する人まで出ている昨今、

何は良くて、何は悪いのか、とても気になります。

意見や批判、非難をすることは、表現の自由で認められています。

表現の自由には「感情」を表現することも含まれていますので、

「これ、キライ」と大きな声で言っても法律的には許される(

でも、誹謗中傷となると、そうは行きません。

この機会に、

「根拠のない悪口を言いふらして、他人を傷つけること」。

バッシングは、ウィキペディアによると、

「個人・

ということは、誹謗中傷の概念を含むのかもしれません。

法律的には表現の自由の範囲であったとしても、

たとえば、子どもたちが大勢で、クラスの誰か一人を

論理的に批判し続けたらどうなるか?

表現の自由で片付けていいのかという話になります。

さて、先ほどの品川駅の広告への反応に話を戻すと、

何かモヤモヤとした複雑な気持ちになります。

多くの人は、怒りに近い正義感で発言しているのだと思いますが、

そこに高揚感が混ざっているように見える人たちもいます。

どことなく、大勢で、「この企業はけしからん」と意思表示し、

言葉の力でやり込めることは、

言葉の力で傷つけられたから、

言葉の力で反発するというのはわからないではありませんが、

それだけに止まらない心理的な何かが働いているのかな?と。

ところで、「キャンセルカルチャー」という言葉をご存知ですか?

私は、今回、初めて知りました。

特定の個人や企業の発言や表現などを理由に、社会的に糾弾し、

制裁的な意味合いで、排除・追放したり、

品川駅の広告で起きた動きも、広告主は謝罪したわけですし、

一種のキャンセルカルチャーだと言えそうです。

調べてみると、

抗議(攻撃?)が起きたようですね。

「これにより自分は傷付けられている!」

「これは見過ごしてはいけない!」

だから声を上げる。声を上げることは、

むしろ積極的に言えば、良いことの場合も多いです。

だけど、

声の大きさは、声の数と同じではない。

声の真意もわからない。

本当に抗議として出された声もあれば、

高揚感を満たしたくて出された声もあるかもしれない。

国際政治学者の三浦瑠麗さんは、

「プレジデント・オンライン」の中で、

「人権運動だから、環境保護だから、100%

という理屈を唱える人はいるだろう。

「自分の側が正義だと思えば、自分の醜さや悪意に気づかずに、

あるいはそれに向き合うことなく、

ネットの声、あなたはどう眺めていますか?

10月ももう後半。元気に参りましょう!