Make it better.~何かをより良く

自分の仕事をどう定義づけるか。。。

私は、この質問をしばしば自分に対して投げかけます。

同じことをやっていても、どう意味付けるかで、

見えてくる風景が変わりますよね。

よく例に出てくる3人のレンガ職人の話もしかり。

(初めて耳にするという方は「3人のレンガ職人」

最近、定義づけをするときに、こう考えると視野が広がるな、

と思ったことがあるので、シェアさせていただきます。

それは、英語の使役動詞「make」

使役動詞。。。なんだっけ?という感じがするかもしれませんが、

思い出してください、中学生の頃に習ったはずです。

私は、先生が洋楽「You Are My Sunshine」の歌詞を例文に

使役動詞「make」の働きを教えてくれたこと、

You make me happy when skies are gray.

あなたは、空が灰色の(私が落ち込んでいる)時も、

make A B = AをBにさせる

ですよね。

こんな例もあります。トランプ元大統領。

"We will make America great again."

アメリカをもう一度偉大にさせる。

このフレーズがトランプさんのキーフレーズです。

キーフレーズといえば、オバマさんは"Yes We Can" でしたね。

そんなオバマさんが2008年の大統領選で勝利した時、

メジャーアーティストが参加して作られたサウンド・トラック

「YES WE CAN:VOICES of a GRASSROOTS MOVEMENT」では、

ロス・ロンリー・ボーイズが、「Make It Better」という曲を歌っています。

♪You gonna make it better

もっと良くしよう。もっと良くできる...

で、ここからが本題なのですが、

私は、すべての仕事は「Make It Better」のためにあるのではないか、

と思ったりします。

仕事って何かをより良くすること...なんじゃないの?と。

で、このときに、この「It」に何を入れるか。

そんな問いが、仕事観を膨らませるのに役立ちます。

あなたなら、何を入れますか?

私は、

「人の感情、気持ち、意識、認識、理解を、より良くさせること」

要は人の心の状態をより良くするというような捉え方ができるなと

「Make Your Feeling Better」みたいなことです。

「わからない」という不愉快で不安で不満足な状況を無くしたり、

「なるほど!自分もそうありたい」

誰かのがんばりに勇気をもらったり、誇りを感じたり。

そういうことって、感情や思考に作用しているわけで、

ということは、社内広報やインナーブランディングの仕事は、

誰かの気持ち、

で、ここまで考えてみて、今度はこうも思いました。

もしかしたら、

あらゆる仕事は「Make It Better」であると同時に、

「Make Somebody's Feeling Better」。

つまり、誰かの気持ちを「Better」にしているのかも、と。

あなたの仕事、「Make It Better」の「It」に入るのは何ですか?

誰の気持ちを「Better」にしていますか?

そういう目で仕事を振り返ると、

ちょっとモチベーションが上がったりします、私は(笑)

試しにやってみてください!

すべての価格には理由がある

今日の話題は、めずらしく「お金」の話です。

タブー視する人が多いけれど、

自分なりの考えを持つべき一領域ではないかと思います。

ところが、自分の給与と会社の売上の関係を考えたこともない、

という給与所得者は、案外多いのではないでしょうか。

どれだけの売上があるおかげで、

自分のお給料は売上のどこを支えるために支払われているのかを知

モチベーションにも影響しますよね。

さて、話が横道に逸れるようですが、先月、

米国税関から輸入差し止めを受けていたという話題がありました。

ウイグル族への「人権侵害」

というのが、米国側の理由でしたが、

ユニクロの主張が通らなかったのは、食品の原材料などと違って、

アパレル業界ではトレーサビリティが確立されていないことも一因

ユニクロは、低価格・高品質という価値を提供してきた企業です。

思うことはいろいろありますが、

あの話題から、あれこれと考えを巡らせた結果、

第1に、すべての価格には理由がある、ということ、

第2に、価格以外の価値を見極める目がないと、

価格でしか、価値を判断できない人生になる、という2点です。

私もユニクロを着ることはありますし、

低価格・高品質は紛れもない価値だと思います。

でも、人生において、必ずしも「安い」

これは、ビジネスでも同じではないでしょうか。

私たちは、

潜在的に思っています。

けれども、その時に、

もう少し掘り下げて考えてみました。

実際のところ、商品やサービスには、様々な値段がついていて、

その価格がそうなった理由もいろいろです。

でも、間違いなく言えることは、それを提供している企業の

事業構造や経営思想と関係しているということ。

たとえば、

材料の調達コストや生産設備の維持費、

販売するための経費も得たい利益も同じで、販売規模も同じ。

つまり、いろいろな条件がほぼ同じであるなら、

値段も必然的に同じになるはずです。

しかし、A社は社員への教育費を惜しまず、

待遇も業界の中では上の方にしようという経営をしていて、

デザインや研究開発費にもお金をかけていたとする。

一方、B社は、コストは下げれば下げるほど価格も下がり、

それがお客様の価値になると信じて、

人にもデザインにもお金はかけない、

当然、2社の販売価格は変わってきますよね。

どちらが、良い悪いではなく、経営思想が事業構造を変え、

それが価格に結びついているわけです。

ところが、ここにやっかいな問題があります。

取引先の経営思想や事業構造がわかった上で

ビジネスをするということは、あまり多くありません。

もっというと、そこに目を向けて、

価格と関係していると考えることなど、

さらに困ったことに、私たちの業界は製造業などと違って、

より一層わかりにくさがあるように思います。

たとえば、

いただいている費用の本質は「サービス料金」です。

つまり、大半は役務の提供のための費用、

言い換えればノウハウ、サービスプロセス、時間への対価です。

印刷物などを収める案件では、

納品物(製造物)の「製造料金」

印刷物というのは、ファッションでいえば、既製服ではなく、

オートクチュールのようなもので、

相見積もりを取ったら、100万円と200万円、

「これこれで困っている、どうしたらいいだろう」と尋ねた時に、

100万円の会社は、当たり障りのない回答をし「

200万円の会社は、困っている理由を聞き出して、「

サンプルを作ってみるから、検討してください」と言う。

わかりやすく言うと、そんな違いが価格になっているわけです。

あ、もうおわかりだと思いますが、当社は価格志向ではなく、

少なくても価格で競争しようとは思っていません。

制作案件なら1時間7500円、

プロセスと工数を想定して見積もるのが通例です。

そこにも理由がありますが、長くなるのでやめておきます。

今どきはコンプライアンスという名のもとに、

相見積もりを取らないわけにはいかないと思いますが、

サービスの見積もりなら相場を調べるために見積もりだけ先に取り

予算を決めてから、

おや? いかん、いかん。なんだかビジネス慣習への不満を言い始めた(笑

結論! 何が正しいというのはありません。

要は、ニーズとのマッチングだからです。

相談しても素っ気ない対応だったとしても、

安いと思って選んだものの、不満足になる場合もある。

私は、ご相談があっても、

パートナーを紹介した方が良いと判断することもあります。

当社が不要に入ることで、求めていないサービスがついてきて、

価格が高くなってしまうからです。

すべての価格には理由があります。

すべての人が、売る側にも、買う側にもいます。

自分のニーズを明確にして、

チャーリー・ブラウンの失敗だらけの人生に拍手

本当かどうかはわかりませんが、

若い人ほど失敗を恐れる...という話をよく聞きます。

調査結果などにも表れているようですが、

でも、まあ、若い人に限らず、人間なら皆そうでしょうね。

しかも、これだけ不確実な時代では、「予想外のこと」が頻繁に起きます。

高給取りのエリートだと思われていた職種が、突然、リストラ対象となったり、

人気企業に入社したにも関わらず、状況が変わってしまったり。

周りで起きているそんな状況を見ていれば、

そりゃ、なるべくそんな目に会いたくないと思うのは当然ですよね。

人間の防衛本能や平穏に暮らしたいという願望からすると、

「予想外のこと」というのは、絶対起きてほしくないことなわけです。

だから、どれだけ「予想外のこと」を避けられるかという発想で、

そもそも人は生きている。

そう考えると、「失敗したくない」という発想も、

人間の防衛本能や平穏に暮らしたいという欲求上にあることなので、

そりゃ、そうだよね...ということになります。

そういう志向が誰にもあるのは事実だとして、

でも、人によって、強さ弱さは違いますよね。

たとえば、毎日に変化を求める人は、予想外のことが起きても、

それは楽しみの一つと受け取る傾向があるのではないでしょうか。

私自身の話をするなら、まさにその傾向があります。

旅先で思わぬハプニングが起きるのは、むしろ楽しいし、

仕事も単調であるより、変化がある方が好きです。

問題が発生したと聞くと、腕まくりして張り切る人もいるそうですよ。

でも、私を含むそんな変化志向の人たちだって、

突き詰めれば失敗や挫折は避けたいという気持ちはあります。

私は経営者なので、経営状況が悪化すると、自分の失敗だと受け止めます。

たとえ、それがリーマンなどの社会状況によるものだったとしても。

「失敗」すると、無能感が半端なく押し寄せてきます。

私にとって、「失敗」とは「無能ゆえに責任を果たせないこと」でした。

(あくまで自分に対して向かう言葉でしたが。。。。)

だけど、今は、そんな考えで「失敗」を捉えると、いかんと思います。

なぜなら、それではチャレンジする気持ちが萎えるし、

失敗した部下をそういう目で見るのも違うと思うからです。

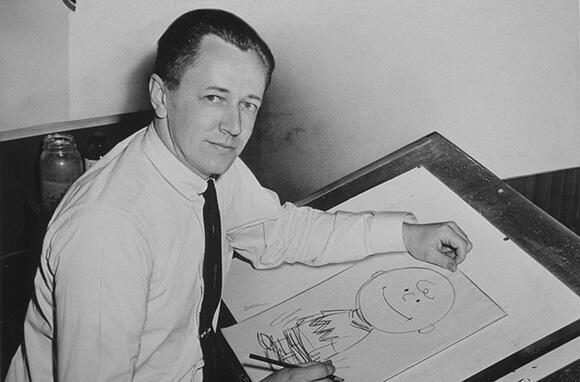

さて、今日、私がシェアしたい気づきの題材は、

スヌーピーやチャーリー・ブラウンが登場するマンガ

「PEANUTS(ピーナッツ)」です。

中学生の頃、初めて出会い、登場人物たちの台詞に、

「子どもなのに鋭くておもしろい...」と思った記憶があります。

でも、それ以降、スヌーピーはただのキャラクターでしかありませんでした。

ところが、先週末、NHK「アナザーストーリー」を観て、

その奥の深さにびっくり!

作者のチャーリー・M・シュルツ氏が描きたかったものに触れたからです。

主人公のチャーリー・ブラウンは何をやっても上手く行きません。

上手く行かないのは彼だけでなく、登場人物全体に言えることです。

たとえば、「PEANUTS」は片思いだらけの話なんですね。

原作者のシュルツさん、なぜ「上手く行かないこと」をテーマに

マンガを描こうと思ったのでしょうか。

ご本人が、小学校を2年も飛び級した結果、同級生からいじめられ、

その体験からチャーリー・ブラウンは生まれたという説もあれば、

「PEANUTS」の連載が決まった直後にプロポーズして失恋した経験が

影響しているという説もあります。

そんなシュルツさん、根っからの負けず嫌いだったそうです。

ゴルフやテニス、アイスホッケーなど、様々なスポーツを愛したそうですが、

負けるとたいそう機嫌が悪かったそう。

負けること、すなわち上手く行かないことが嫌いな人が、

なぜ「上手く行かないこと」をテーマにマンガを描き続けたのでしょう?

生前のアシスタントによれば、シュルツさんは、

「みんなが子どもの頃に体験した失敗やはかなさを伝えたかった」

と語っていたのだとか。

子どもの頃の切なかったり、悔しかったりする感情は残酷だけど、

誰もが味わう感情で、そんな気持ちを伝えたいと思っていたようです。

そういえばチャーリー・ブラウンは、上手く行かなくても、めげませんね。

なんだか、もう一度「PEANUTS」という作品を読みたくなりました。

なぜかというと、「PEANUTS」の登場人物たちは、上手く行かないことと

素直に向き合うから、泣いたり、たじろいだり、打ちひしがれたりしています。

失敗を恐れないことの本質は、もしかしたら、

そういう感情と向き合うことを厭わないということなのかもしれません。

辛い感情も心地よい感情も、両方あるから人生が豊かになるのかも。

もう一度、そんな視点で読んでみたいと思いました。

チャーリー・ブラウン・マインドで週末まで乗り切りましょう笑

読んでいただき、ありがとうございました。

(写真:Roger Higgins, World Telegram staff photographer, Public domain, ウィキメディア・コモンズ)