人との付き合いで、言行一致してますか?

今週11月29日、グラスルーツは満34歳、35周年目に突入します。

月並みな表現で恐縮ですが、皆様に支えられて今日があります。

本当にありがとうございます。

だからというわけではありませんが、今日は、「信頼」の話です。

仕事での信頼というよりも、人間関係における信頼です。

あなたは、人との信頼関係を大切にしていますか?

こう聞かれて「していない」と答える人はいないと思います。

では、あなたにとって、信頼関係を大切にするために、

自分が大切にしていることは何ですか?と聞かれたら、

あれ、何だろう?と少し考えてしまいますよね。

では、これまでを振り返って、信頼が損なわれたと感じた経験、

誰でも多少なりともあると思うのですが、それはどんな時でしたか?

こうやって考えてみると、言葉にするとわずか二文字の「信頼」ですが、

信頼を生んだり、失くしたりする原因となる要素は、

とても多岐にわたっていることに気づきます。

信頼に影響を与える要素にはいろいろなものがありますが、

今日は「言行一致」「言行不一致」と信頼関係について考えたいと思います。

人付き合いにおいて意思表示をするときのパターンは、

こんなふうに4つに分類できます。

1.「する」と言って、する

2.「する」と言っておきながら、しない

3.「する」と言わずに、する

4.「する」と言わないし、しない

「する」中身にもいろいろあります。

「〜を引き受けます」「行きます」「また連絡します」

「今度お誘いします」「今度差し上げます」などなど。

以前から人の言行パターンはいろいろあるなと思っていたのですが、

自分が展覧会を開くようになってから、

意思表示系の言行パターンは結局この4つしかないことに気づきました。

展覧会では「行く」と予告して実際に来てくださる方もいますし、

「行く」と言っていても毎回来ない人は来ないですし、

何も言わないけれど、予告なく現れる人も大勢います。

ですが、行くと言っておきながら来ない2番の行動を

一概に悪いと決めつけるつもりはありません。

つまりその裏には当日の事情もあるでしょうし、

そもそも社交辞令ってこともあるでしょうから、

それ自体について何ら咎めようとは思いません。

私自身、どうしても必要があるときは、

土壇場でリスケをお願いすることだってあります。

でも、同じパターンを繰り返す人に対しては、

やがて「それがこの人の行動パターンなのだ」と思い、

そのうちに「あの人はどうせ来ない」と思うようになります。

行く行かない以外にもいろいろありますよね。

クラス会幹事をやると引き受けたのに、やらない、

その人に何かを任せると、大抵話が進まない等。

まあ、そんなことで誰も目くじらは立てませんが、

その人への信頼感は暗黙の中で下がっていきます。

クラス会幹事というような役割が明白なことは別として、

もっと小さなことでも、人は相手の言行が一致しているかどうか、

無意識に感じ取っているのではないでしょうか。

たとえば、別れ際にいう言葉も意外と重要ですよね。

「また機会があったら会いたいですね」はいいとして、

「連絡します」を使う人もいますが、

連絡がないままで終わるということもしばしばあります。

だから私は「連絡します」を軽々しく言いませんし、

言った場合は必ず連絡することを心がけています。

似たような言葉で「近メシ」という言葉もありますね。

「近いうちにメシでも食おう」と言いながら、決して実現しないというアレ。

社交辞令としてしばしば使われる決まり文句です。

こんなことを考えるのは少数派だと思いますが、そんな社交辞令、私はいらないな〜

もし言うのなら本当に実現させたいと思って行動する時だけ言ってほしい(笑

だから、変にサービス精神を発揮するよりも、

するつもりのないことは言わない方が、信頼を損ないませんね。

では、3番の行動に対して、私たちは言行不一致だと思うでしょうか?

3番目は「言わずに、行動する」です。

ある意味、言行不一致なのですが、がっかりさせる要素がないため、

それを言行不一致と思ったり、信頼できないとは思いませんね。

むしろ、言葉がなくても、行動が伴っているので、信頼感は絶大です。

4番の「言わないし、行動しない」に対してはどうですか?

別にこの行動に対しても、何の期待も持たないからか、

信頼感が下がるとは感じませんよね。

だから、結局、信頼に影響があるのは、2番の行動、

「言っておきながら、しない」を繰り返すことです。

おそらく悪気はなく、根っこにあるのはサービス精神。

ですが、周りは期待させられるがゆえに、結局がっかりさせられる。

そうこうするうちに、信頼せず、期待しない関係へとシフトしていきます。

それはもったいないことです。

人のことはわかるのに、自分のことは気づきにくいものです。

私も、していないつもりで2番行動を取っているかも。

そんな戒めで始まる11月最終週です。

どうぞ素敵な1週間でありますように!

「対処志向」は創造への壁を生む?

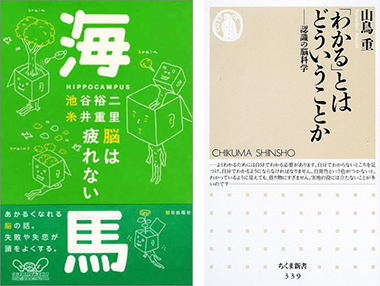

最近、脳に関する本を2冊読みました。

1冊目は遅ればせながら脳科学者・池谷裕二さんと糸井重里さんの対談本

「海馬―脳は疲れない 」(新潮文庫)です。

よく物忘れは老化現象だと言われますが、

記憶や空間学習能力に関わる脳の器官である海馬は

何歳になっても成長を続けることができると知り、心強く思いました。

ただし、もちろん海馬の神経細胞は減ってもいくので、

細胞の減るスピードより増やすスピードが勝ればの話です。

もしかしたら、人の成長とは海馬の神経細胞を増やし、海馬を育てることだと

言い換えることができるかもしれません。

たとえば、新しい仕事や未経験の状況に直面した時、

それをストレスと感じるかどうかも、海馬が発達しているかどうかによるそうです。

海馬には「新しい環境はストレスではないんだよ」と自分に伝える役割があり、

海馬が発達しているとその機能が働くそうです。

海馬を意識的に育てることができれば、

新しいことへの挑戦もしやすくなるのではないかと思いました。

続いての2冊目は、山鳥重さんの著書

「『わかる』とはどういうことかー認識脳脳科学」(ちくま新書)です。

こちらの本を読んで、1冊目の本の感想を膨らませる形で想像したことがあります。

それは、海馬の神経細胞は

「わかろうとするエネルギー量」に比例して増えていくのではないか、

深くわかろうとすることで、海馬を育てることができるのではないか、

ということでした。

ところが、この「わかろうとするエネルギー量」は

人によって大きく異なっているというのが私の印象です。

いったい何によって違いが起きるのか、疑問に思い、考えてみました。

あくまで素人の私の推論というか、想像です。

さきほど書いたように、新しい仕事や未経験の状況に直面した時、

その際に何をどこまでわかる必要があるのか、その判断は人それぞれ異なります。

人によっては、何をわかる必要があるのか、そもそもわからない場合もあります。

山鳥さんも言っていますが、

わかるためにには、わからないことがあることに気づくことが先なんですよね。

わからないことに気づける状態というのは、

疑問が湧いて来る状態と言い換えられます。

でも、本当にわからない時、つまり頭が真っ白なとき、

もしくは頭が真っ白だとも自覚できない時には、

疑問さえ湧きませんね。

さて、そもそもわからないことがわからないという状態は脇に置いておくとして、

ある程度は見当がついた時に、何をどこまでわかる必要があるのかについて、

人は何を考えて判断しているのでしょうか。

私の仮説は、次のようなものです。

・人は生存本能に基づき、生存にとって重要なことを「わかるべき範囲」と考える。

・生存本能に基づく判断基準も、これもまた人それぞれですが、

大別すると2つのタイプに分かれるのではないか?

.多いのは、「対処しなくては自分の生存意義が示せない」という判断基準。

次は「創造してこそ自分の生存意義を周囲に示せる」という判断基準です。

つまり、目の前の事柄に「対処する」ためにわかろうとする、

多くの人がやっていることはそういうことではないか、これが私の仮説です。

この発想の場合、対処できればいいのであって、

彼らのわかった/わからないの基準は、

その範囲の内容で目前の課題に対処できるか、です。

一方で、「創造する」ためにわかろうとする人たちは、

湧いてきた疑問に対し、一過性の答えでは満足せず、

むしろ今後の応用に役立つような、本質を理解するための答えを知ろうとします。

彼らのわかった/わからないの基準は、今後に応用できるか、です。

さて、この仮説が正しいかどうかはわかりません。

ただ、新しいことに直面した際に、

たくさんのことを調べる人もいれば、

最低限のことで済ませようとする人もいる、

それは一般的傾向として事実なのではないでしょうか。

さて、、、

対処自体が悪いわけではありません。

対処することは必要なことです。

でも、自分の能力や可能性を考えた時、

もっといえば、自分の海馬を成長させようと思った時、

対処という発想で止まっていては、限界がありそうです。

海馬は何歳になっても成長させることができるそうです。

自分の脳をどうやって育てるか、

最低限、どうやって退化させないか、

できることはありそうな気がします。

いい人生を送るために、今日がどうあるべきか、

脳科学的な視点からも知恵を出したいものですね。

今週も素敵な1週間でありますように!

フィードバックされるのは、好き? 嫌い?

あなたはフィードバックされること、好きですか? 嫌いですか?

先日、

その方曰く、「フィードバックしやすい人と、しにくい人がいる。

しにくい人というのは、最初からバリヤーを張っていて、

フィードバックを歓迎していないことがすぐにわかる。

でも、

そんな話でした。

要するに、プライドが高い人へのフィードバックは難しい、

私も、過去30年以上、部下を見ていて、

フィードバックを歓迎しない部下は一定割合いるので

(というか、多くの人はフィードバックに困惑気味...

この話を聞いて、そうだろうなと思いました。

で、フィードバックの種類にもいろいろありますよね。

長期的な課題を伝えることもフィードバックですし、

今提出されたドキュメントに対しコメントすることもフィードバッ

イメージをクリアにして話したいので、

ここでは提出されたドキュメントへのフィードバックを前提に書く

提出されたドキュメントへのフィードバックが歓迎されない場合、

相手の心の中でこんな反応が起きているような気がします。

「なんでこれでダメなの?」

「それは小野さんの意見ですよね?」

「そんなに出来が悪いでしょうか...?」

「え、もう時間がないんですけど...」時間が取られ、

こうしたことが起きるのは、

多分、フィードバックは自分のためにあると思えていない上に、

自分一人では気づけないことがあると思えていないからです。

さらに、品質についても、自分ひとりのアウトプットに対して、

上の上のそのまた上があると思えていないからです。

だから、まず「小野さんは自分の成長のために言ってくれている」

思ってもらえる信頼関係を作ることが最初の仕事かもしれません。

そうしないと、フィードバックはまず機能しませんね。

それと高いレベルのアウトプットを要求するなら、

そういう合意を先に作る方が大切で、

私たちは三流ではなく、一流を目指すと合意できていれば、

「なんでこれでダメなの?」

そんな合意があってもなお、

否定されることがイヤなのだと思います。

で、ここで新たな問いが生まれてきました。

人は、

そもそも、そこに問題があります。

というのは、先に「

書きましたが、実はフィードバックを喜ぶ社員も一定割合います。

彼らに確認したわけではありませんが、

おそらくフィードバックを「否定」とは捉えていません。

あくまで「材料」と捉えています。

「否定」と捉える人は、フィードバックについて

「否」を「是」に変えるための「指摘」と捉えています。

でも、「材料」と捉えている人はそうは捉えず、

もっとより良いアウトプットをするための材料、

もっとより良い考え方を身につけるための材料、

もっと自分が成長するための材料、と捉えています。

そこから自分がどう咀嚼するかは自分次第と受け止めているように

さて、

私は社長なので、放っておくと、

フィードバックされない社長がどうなるかというと、

みんなが知っているアンデルセンの童話「裸の王様」

なので、私はそうならないために、

フィードバックを得られるように努めてきたと思います。

それでもきっと100のうち50ぐらいしか得られていないんだろ

そうやって得た貴重なフィードバックからまた思考を深め、

そんなことをやってきたような気がします。

で、ここで気づいたのですが、裸の王様になる懸念、

社長でなくても誰しもありますね。

最後に、最初の質問と同じ質問です。

あなたはフィードバックされること、好きですか? 嫌いですか?

私は先週風邪で3日間お休みしました。

今週は元気に過ごしたいものです。

風邪、流行っているようなのでお気をつけください。

どうぞ素敵な1週間でありますように!

想像力は武器になる

今日は私が経験した不愉快な体験から、相手に対する想像力がいかに重要かという話をさせてください。

ですが、本題の前に、私の友人のワークショップの宣伝です。

土曜日ですが、私も一参加者として参加するので、ご興味があればぜひ!

12月1日(土)13:15〜17:00

コーチングのプロがお伝えする「人間関係がよくなるコーアクティブ会話術」

https://www.facebook.com/events/348402899300107/

主催者の村山英之さん、とてもライブ感のある人で、

彼のワークショップならおもしろくないはずがないと思って、私は参加します。

さて、、、本題。

残念なことに、またブランドに疑問を感じる体験をしました。

具体的に言うと、1ヶ月ほど前にあるメーカーのドラム式洗濯乾燥機が壊れたので、

同じメーカーのものを選んで買い換えました。

それなのに、わずか1ヶ月にしてまたしても、故障!

症状としては、前回と同じようにまたまた水が噴き出して来たんです。

30万円以上したのに。。。

まだ、ほんの1ヶ月、5〜6回しか使っていないのに。。。。

有名メーカーの製品でした。

前回壊れた時もそうでしたが、床はあっというまに水浸し。

下階に影響がでないか、心配しました。

洗濯機の故障にもいろいろなタイプがあると思います。

たとえば、動かない、とか

乾燥のレベルが低くて生渇きである、とか。

けれど、それらは機能が低いという話であって、

損害はそれほど大きくないですよね。

というか、不便ではあるけど、損害はその程度です。

でも、水が噴き出して来て、床がびしょぬれになるというのは、

相当ひどい損害です。

まったくもってあってはいけない故障の類だと思います。

列車でいったら、脱線。

飛行機でいったら、墜落級の故障だと思います。

洗濯機って、セットしたら出かけちゃったりしませんか?

私も、まさにあと数分で出かけるつもりでした。

出かけていたら、どうなっていたんでしょう?

で、まあ、とにかくそういうことが起きて、

誰でも同じことをすると思います。

顧客窓口に電話して、メーカーに修理を申し込む。

で、今日のテーマはこの時の対応についてです。

私はとても疑問を感じました。

なぜ1ヶ月で壊れたことへの謝罪は

「ご不便をおかけして申し訳ありません」の一言で終わり、

無料保証は1年なので購入日がわかるレシートを用意しろの説明は長いのか、

1ヶ月で壊れたと言っているのに、まるで感情を逆なでするように、

「今回はご購入から1年以内ですので」と繰り返し言うのか。

しかも、顧客が知りたいのは、洗えなかった濡れた洗濯物を前に、

解決までに時間がかかるケースと

かからないケースの想定なのに、

「技術者が見てみないとわからない」の一点張り。

目の前の洗濯物をどうしたらいいのよ。。。と思いました。

実はこれ、3月に書いた買ったばかりの財布の破損とほぼ同じような体験でした。

あの財布、修理して戻って来たのですが、やっぱりまたダメになりました。

YKKではないからかな(笑)ブランド品を疑います。

https://www.grassroots.co.jp/blog/monolog/2018/03/180312.html

単純に文句を言うなら「もっと顧客の気持ちになってよ」って話なのですが、

この大手電機メーカーに限らず、

私たちは誰しも「相手の気持ちを想像する」ということに慣れていないのかもしれません。

私たちの心の中心にあるのは自分の気持ちです。

その気持ちを相手にわかってほしくて、

ああでもない、こうでもないと考えることはあります。

でも、その相手の気持ちをどれだけ考えているかと言うと、

実はあまり考えていなかったりするのではないでしょうか。

うちの会社の企画力セミナーで、

あるテーマに対して社員の皆さんの気持ちを書き出すというワークがあります。

その時にたくさん書き出せる人もいますが、行き詰まる人も目にします。

「自分が社員の気持ちを想像できていないと実感しました」という感想を述べ、

相手の気持ちに立つことの重要性を認識してくださる方が多々あります。

まずは書き出してみる。

頭の中でぼんやり考えるのではなく、

書き出すということを通じて、自分の想像を形にすることはとても重要です。

今回私が連絡したコールセンターのスタッフの皆さんは、

マニュアルに沿って対応していたのではないでしょうか。

想像ですが、おそらく

「顧客の気持ちに立て」とは言われず、

「マニュアル通りに対応せよ」と言われている。

だとしたら、本質的な問題はコールセンタースタッフにあるのではなく、

企業の姿勢にあることになります。まあ、想像でものを言ってはいけないのですが。

私は、「相手の気持ちに立つとこと」を徹底した会社は、

それだけで個性が際立ち、

生き残れるのではないかと、そんなふうに思います。

さて、我が社を振り返りました。

当社はどのくらいそれができているか。

答えは65点。こういうと社員に叱られる。でもね、まだまだ精進せにゃあかんのよ〜

がんばろう、グラスルーツ!