DoingとBeingという視点

暑い日が続いていますね。

暑い上に、学校が夏休みになって大変という方もいるかと思います。

暑さも夏休みも避けては通れませんから、

どうせなら「はーあ」ではない気持ちで、乗り越えたいものですね。

心をどう保つか...。はーあ。 ←おいおい

今日は10代の頃に感じた夏という季節のイメージを思い出しながら、

思う存分!青くさい話をしたい気分です。

かなり余談ですが、、、私が広報業界に入るきっかけとなったのは、

「夏」という作文を書いたことにありました。懐かしいですね〜

20代前半にコピーライター養成講座というものに通い、

一人の先生から出された宿題が「夏」をテーマにした作文でした。

逃げた蛙に思いを馳せている小学生の男の子を主人公とした

800字のショートストーリー。

それがきっかけでその会社に引っ張っていただき、独立し、今があります。

さて、あなたは「夏」という言葉から何を連想しますか。

いろんなイメージがありますが、私の中では夏といえばやっぱり「青春」です。

(春と書くのに、夏の方が青春っぽいと感じるのは、私だけでしょうか?)

自分を知り、自分に傷つく時代。

自分らしく生きたいとか、

カッコよく生きたいとか、

本当は自分の素直な欲求に従って生きたいのに、

それが簡単ではないから葛藤が生まれる、

それが青春。

今どきの人はどうなのかしら?とは思うけど、

人間の人間らしさって、時代が変わったぐらいで変わらないような気がします。

「自分らしく生きているだろうか?」という問い、

そんな青くさい問いを、私は死に絶えるその日まで持てたらいいなと思います。

どう生きるかについて、親を見ていても思うものがあります。

例えば父は昨日90歳になりました。

90歳でも、「欲求」があれば、そこには自分らしく生きるエネルギーが生まれます。

これが欲しい、これが食べたい、これを着たいと。

「欲求」が高い時の父はいいなと思います。

私自身は、父が30歳の時に生まれた子どもなので、

ランランラ〜ン♪ 今年はなんとKRです!(笑

そうすると、残る人生をどう生きたいのか、自問はますます湧いてくる。

自己分析をしてみると、その答えには2パターンありました。

一つは、やりたいこと(Doing)を思い描くパターン。

もう一つは、心のあり方(Being)を思い描くパターン、です。

しかも、ここ最近の私は、どうやら前者の意識度合いの方が高い。

言い方を変えると、「あれもやりたい、これもやりたい」

「やり残したくない」と思っていると気づきます。

どちらも大切ですし、どっちをより大切にすべきだということはありませんが、

ただ、どちらかに偏っているなと気づくと、バランスを取り直したくなりますよね。

最近の私は、Doingに心を奪われがちだと気づき、

そう気づいたおかげで、コトを「する」ことも大切だけど、

トキを「味わう」ことを忘れちゃいけないな、と思ったりします。

もちろん、一生は一度だからこそ、

やらない後悔はないに越したことはありません。

でも、今、ここに流れていることを「味わう」ことを意識したら、

時間が何十倍も素晴らしいものに変わるような気がします。

私の中で、DoingからBeingへの揺れ戻しが起きました。

さて、Beingを考えるのに良さそうなオススメ本は、これ!

「あなたの物語〜人生でするべきたった一つのこと」(著:水野 敬也、刊:文響社)

http://amzn.asia/5SAPRry

話題になったあの「夢を叶えるゾウ」の作者が書いた本で、

多分10分から15分で読み終わります。

読むとエネルギーが湧いてきます。暑さも吹っ飛ばせるかも(笑

今週も素敵な1週間でありますように!

思考のジャンプ〜新しい意味を見つけ出すには?

右脳左脳に始まって、多くの人は「脳」の神秘に対し関心を寄せています。

かくいう私も「脳」ネタは大好き!

今日の話題は、直接的に「脳」の話題ではありませんが、

ビジネス現場での思考のジャンプには、右脳的アプローチが必要で、

それにはどうしたらいいのだろう?という話題です。

問題解決や企画立案をする際に、一般的に重んじられているのは、

分析思考や論理的思考です。

でも、アウトプットするには、想像力やクリエイティビティが不可欠ですよね。

ところが、ビジネスの世界には左脳偏重の空気が流れているのではないでしょうか。

何といっても、左脳的な発言はアタマが良さそうに見えますから(笑

というわけで、右脳的思考の地位が、イマイチ低いのではないか、

もう少しその地位を上げよう、というのが今回の最初の問題提起です。

さて、ビジネスで求められる良いアウトプットとは何でしょうか。

私はこう考えます。

手に入れたインプットを、新しい視点から眺め、創造的にジャンプした具体策にすること。

インプットの一般的な捉え方は、例えば現状、事象、問題、データなど。

アウトプットというのは、何らかの「策」です。

で、一般論として、仕事で起きる問題は、

アウトプットはしていても、いまひとつジャンプ度が足りないということです。

原因は一概には言えませんが、私が注目するのは、次の2点です。

【1】情緒的・感情的なインプットが足りない/ない(必要ないと思われている?)

【2】抽象的なレベルでの思考の拡散が足りない

【1】が起きるのは、問題を事象レベルでしか見ないことが

当然化してしまっているからだと思います。

その対策として、私たちグラスルーツは「感情マッピング」という方法を

セミナーを通じてお伝えしています。

今日考えたいのは、【2】点目についてです。

これは、どういうことかというと、、、

良いアウトプットが、「手に入れたインプットを、新しい視点から眺め、

創造的にジャンプした具体策にすること」であるとすると、

新しい視点とは新しい意味を見出すことでもあります。

ところが、「意味」というのは大抵の場合、とても抽象的で、

同じものを見ても、感じる意味は人それぞれです。

私たち人同士は抽象的なものを取り扱うことを得意としません。

なぜなら見えないものだからです。

希望、夢、絆、共感、満足、高品質、価値、、、、

いずれも目に見えないもの、形のないものです。

だから、会話することがとても難しいわけですね。

それぞれの抽象概念に名付けられた名前(単語)を、

会話する相手がどういう意味で捉えているかさえ、実は分かっているようで分かっていません。

例えば、「希望」という言葉に対して、人が抱くイメージは、

人それぞれですし、その言葉との距離感も人それぞれです。

抽象概念を取り扱うのが苦手な私たちですが、

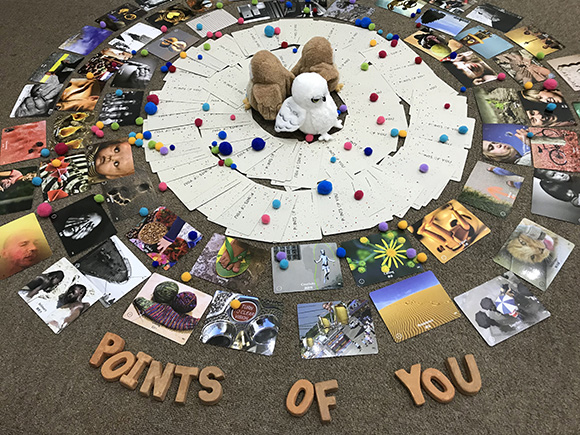

最近、それを克服するのに良さそうなツールに出会いました。

イスラエルの「Points of you®」のファウンダー、

ヤーロン(Yaron Golan)と エフラット(Efrat Shani)が開発した

写真と言葉を使ったカード型のツールです。

創造力や発想力に刺激を与え、

新しい視点を見出すことを促進させることのできるツールだと言えます。

カードの使い方は自由で、教育シーンなどでも使われていますし

ビジネスでは、Google、IKEA、Intelなどでも導入されているのだとか。

写真や絵を使ってイマジネーションを開発するという方法自体は

教育現場などでも取り入れられていて、それ自体は珍しいわけではありませんが、

このツール、豊富な写真は見ているだけでも楽しいですし、

思考の拡散と収束がしやすく、本音を言う場を設計しやすいのが特長です。

では、なぜこのツールが、抽象的なレベルでの思考の拡散に有効なのでしょうか。

普段私たちは、自分が感じていることを話す場合は、考えをまとめながら、言葉ありきで話します。

そうすると漠然としたことや直感的なことではなく、

どうしても意見らしいことやもっともらしい考えを話す必要があるような気分に陥ります。

つまり、この時点で拡散とは逆方向に向かっています。

ところが、自分が感じていることを言葉にする前に、

例えば写真カードを選ぶことから始めたとします。

そして、なぜこのカードを選んだのかを後から説明する。

すると、情緒的・感情的なことがとても言いやすくなります。

また、写っているものを観察することで、

何かのサインを感じ取ったり、インスパイアされたりもします。

こうしたことが起きるのは、

きっとこのツールが抽象概念を「モノ化」しているからだと思います。

形あるもの、目に見えるものがあると、

・お互いが感じていることを伝えやすくなる

・イメージを共有しやすくなる

・画面の外やこの瞬間の前後にまで、想像をしやすくなる

という作用が生まれます。

きっと、目に見えるものが拠り所となるのでしょうね。

ビジネスシーンでどう活用できるのか、

研究してみたいと思います。

暑い日が続いていますが、どうぞ素敵な1週間を!

何かおかしい「働き方改革」。リーダーに必要な視点とは?

とある媒体から、働き方改革と社内コミュニケーションをテーマに

寄稿の依頼をいただきました。

働き方改革と聞いて、「何かおかしい」「もう、うんざりだ」と

思う方も少なくないのではないでしょうか。

私は、働き方改革の専門家ではありません。

でも、人の幸福と生産性というものを、働き方から考えることは、

当社の経営課題でもあります。

そこで今日は、フレッシュな目線で、一緒に働き方を考えていきましょう。

私が「もう、うんざり...」だと思う人が多いような気がしたのは、

世の中を見渡すと、労働時間をいかに減らすかという話ばかりだからです。

言い換えれば、生産性を上げることで、

残業せずに同じ仕事量をこなせるようにしよう...というような文脈でばかり、

この話が語られているということです。

それでは企業目線の話であって、働く人にとっては夢も希望もありません。

そして、こうなっている直接的原因は経営者層にあると思います。

誰のために、何のために、働き方を変えるのか、

どういうコンセプトの改革が必要なのか、思想が見えないからです。

その上、マスコミが時間短縮という切り口でばかり特集を組むので、

「働き方改革=時間短縮による生産性の向上」という図式ができてしまいました。

でも、本当はまず最初に幸福の追求があってしかるべきですよね。

なぜなら、幸福になれない生産性の向上や残業ゼロには、誰も共感しませんから。

たとえば、二度手間が年中発生している環境で、それでも残業はゼロだったとして、

幸せかと言えば、幸せとは言えませんよね。

その人のモチベーションは下がり、能力も発揮できません。

つまり本質は残業をゼロにすることではない。

では、経営者の発想に今、何が必要なのでしょう?

それについて、私はエンジニアリグ的なアプローチではないかと考えています。

話が小難しくなりそうなので、エンジニアリング云々は脇に置いておき、

まずは先日感動した体験を紹介します。

先週の日曜日に自宅のMacが突然壊れてしまいました。

具体的な症状としては、キーボードの左一列(1、Q、A、Z)が

反応しなくなってしまったのです。

月曜日にアップルストアに行き、

火曜日にはヤマトのパソコン宅急便が取りに来て、

修理が完了し、手元に戻ってきたのは木曜日です。

しかも、本当は戻って来るのは翌月曜日と聞いていたので、

4日も早くなった計算です。

これは「誰かが根性出してがんばっているから」ではありませんよね。

アップルとヤマトのプロセス管理の賜物。

プロセスが時間単位できちんと設計されているからこそ、できたことです。

これが私が言いたかったエンジニアリング的なアプローチです。

私の経験から言っても、途中で関わるすべての人が迷わずに仕事を進められ、

なおかつ二度手間がなければ、仕事は大抵予定より早く終わります。

ヤマトは今なお、働き方改革を進めている感があり、

多少不便になったとしても、彼らの取り組みを私は応援したいな。

この例ように、まずは経営者やリーダーが

「がんばる」という昭和的アプローチとは違う方向に

変えていこうと意思を示すことが大切だと思うのです。

さて、、、

二度手間をなくし、サクサクと事を運ぶための三種の神器は何でしょう?

それは、要求仕様と、プロセス設計と、言葉の定義ではないかな...と

私は仮説を立てています。

今日はそれについて詳しいことは書きませんが、

これらは目新しい話ではなく、製造やシステム開発ではすでにあるコンセプトです。

当社の社内でも、まずはプロセス設計を今まで以上に重んじて

業務に当たろうという方針を出し、少しづつ仕事の進め方を変えようとしています。

具体的には、まず工程表の標準化から着手。

しかし、スタッフの目線に立つと、たかが工程表、されど工程表で、

仕事の仕方を変えるというのは、

誰でも少なからず「なぜ変えるのだろう?」「面倒だなぁ」と思って当然ですよね。

私が、社長ではなくスタッフだったとしても、そう思うと思います。

しかし、この一見すると面倒なことは、「大勢の楽を生み出す!」という信念で、

急がば回れの経営を大切にしたいということを理解してもらっています。

もちろん、スタッフの声も聞きながら、一歩一歩!

あなたは働き方がどうなるといいと思いますか?

最後に、アルアルと共感しつつ、

考えを整理するのに役立ちそうな本を1冊ご紹介します。

「職場の問題地図」(著:沢渡あまに、刊:技術評論社)

100%とは言いませんが、私の考えとかなり近い本でした。

ご参考になれば幸いです。

では、今週も素敵な1週間でありますように!