431円の買い物を13枚の硬貨でするには?〜思考の原理を考える

今日は、私のモヤモヤにお付き合いください。

最後まで読んでいただいても、なるほどと思っていただけるようなことは、

おそらく何もありません。

でも、このテーマ、もしかしたら今流行りの AIなどとも関係しているような気がします。

私の問いを大上段に書くとするなら、

個人が無意識に行っている思考のプロセスをどうやったら普遍的なもの、

体系的なものに変換し、他の人たちと共有できるか、です。

きっかけは、先週、私の友だちが、facebookに書いたこんな投稿でした。

「431円の買いもので、硬貨を13枚使いました。

1円玉、10円玉、50円玉、100円玉、それぞれ何個づつ使ったでしょう。」

だんだん教えるの難しくなってきた...。

問題の出所は、ベネッセのオプション教材「考える力・プラス講座1〜3年生」だそうです。

これを読んだ時、最初に思ったことは、「あ、ここにヒントがありそう!」でした。

何のヒントかといえば、暗黙知のプロセス伝承の本質です。

これを書いているきっかけはそんな出来事でしたが、

このテーマを考えている背景には私の仕事があります。

具体的には、私が部下に伝えたい(教えたい?)ことが100あるとして、

それらがルーティン的なものではない場合、

言い換えれば、一見するとケースbyケースで対応しているような事柄の場合、

私が「それはケースbyケースだから...」と言っている限り

人に教えることができない、という事実です。

メソッドとして浸透させるには、

考え方の原理原則を伝える必要があります。

ティップスを教わっても、人は応用できませんからね。

ということは、原理原則を導き出す必要があるってことです。

例えば、当社の無料メール講座で伝えていること、

これはコンテンツ企画のメソッドです。

そもそもどうして誕生したかというと、

コンテンツの企画というわかりにくい業務を社員に教える必要があるのに、

これがなかなか難しい。

殴り書きの企画書を提出用に作成してもらうという

超原始的かつ体育会系的な教え方から始まって、

拙い言語でわかったような、わからないような教え方を経て、

「体系を作る」を目標に掲げて、今のロビンフッド発信術は生まれています。

これはこれで、とても良いメソッドとして確立できていると思います。

でも、、、、

このアプローチだと、小さな業務単位で、すべてをこのレベルに落とし込まないといけない

という話になり、

とてもではありませんが、あらゆる業務の伝承をしようとしたら、

途方もない数のケースに対応する必要があることになります。

と言うのは、当社へのご相談は、案件ごとにかなり多岐にわたっています。

ですから、ノウハウの伝承という観点で言うと、大項目ベースでさえ、

・ヒアリングをする

・提案書を作る

・見積もりをする

・体制を作る

・会議を設計する

・実際に成果物を作る、etc.

などがあって、これを業務に応じて細分化するとなると、

普通の発想ではかなり複雑な結果になりそうです。

ま、そこを厭うようではダメという考えもありますが。。。

で、最初の「431円の買いもので、硬貨を13枚使う」という問題に戻って。。。。

この問いのような問いは現実世界では、ほぼ起きませんよね。

「431円の買いもので、硬貨を13枚使ったが、どのコインと使ったか?」なんて

考えることはまず必要ありません。

ですが、仕事ではこういう発想が必要なことは多々ありますよね。

例えば、あるものを作ろうとして/改善しようとして、

そのためには、この条件を満たさなければならない、

どうすればいいか、こんなケースです。

私は、人に伝えるためには何が必要なのかを考えるために、

まずはこの問題をやってみました。

最初にやったこと。

適当に置いてみることでした。

100*4=400

10*2=20

1*11=11

結果、コインは17枚になりました。

そこで、あと4枚減らすために、10円コインと1円コインの配分を変えてみました。

100*4=400

10*3=30

1*1=1

結果、8枚になって減りすぎです。

で、今度はあと5枚増やすには?という発想で、100円コインを50円にブレーク。

50*8=400

10*2=20

5*2=10

1*1=1

これで、13枚達成です!

※実際の問題では5円は使ってはいけないそうなので、実はこれは正解ではありません(涙

しかし、、、、

このままで原理と言えるものがありません。

強いて言えば、「分解しながらいろいろ試す」。

それ以上でも、以下でもない。

で、ベネッセの解説では、、、?

特に「なるほど!」っていう教え方はなくて、

一番少ない硬貨で払うとしたら?を考えて、

置き換えて、置き換えて13枚になるまで試すらしい。

この例題をうちのスタッフに話したら、

実際、最初の段階でするのは最も少ないコインで431円を作る

という意見が多かったです。

私は13枚に向かって適当に置いてみましたが、

最も少ないところから始めるというのは、

わかりやすいアプローチですね。

さて、、、

これはコインの組み合わせを考えるというお題ですが、

これを普遍的な問題への回答になるようにするにはどうしたらいいか、

今、私は答えを持ち合わせていません。

ただ一つ言えるのは、やっぱり「分解」が大事だなということ。

そして、今回「431円の買いもので、硬貨を13枚」を試したように

結局無意識的な行動を分解してみるしかないのかもしれませんね。

なぜそう判断したのかという理由とともに。

あー 途方に暮れる(笑

分解の話は、今月7月3日のブログも読んでみてくださいね。

ここまで読んでいただき、ありがとうございました!

「話す」と「会話する」の違いはどこから? 〜 一本の営業電話から学んだこと

営業の電話がかかってきて、応対するのが面倒だなと思うことはありますよね。

面倒だなと思っても、あまり横柄な対応はしたくないもの。

営業の電話だって、十分な情報源ですし。

ですが、私。。。先週は三連休も仕事をしていたくらい、すさまじい忙しさでした。

そんな中、ある会社から営業の電話がありました。

正確にいうと、電話に出たスタッフが単なるセールスなのかどうか、

判断がつかず、私に交代を求めたのです。

内心面倒だなと思いましたが、普通の電話と同様、ご要件を伺うと、

案件マッチングの会社からのものであることがわかりました。

実は、この手のビジネスモデルの企業から時々営業の電話がかかってきます。

いわく「成功報酬型ですから、リスクはありません...」

いわく「大手企業のエグゼクティブにコーポレートプレゼンできるチャンスです...」

いわく「いろいろな紹介案件が来ているので、サービスに登録しませんか...」

で、一度会って話を聞いてみたことがありますが、

話を聞く限り、どう考えてもペイしませんでした。

それで最近では早々に電話を切らせていただくことが多いです。

ところが、その時の電話はいつもとは違う雰囲気になりました。

あれ、いつもとなんだか雰囲気が違う。

それは話してまもなく、すぐに感じました。

端的に言って、「会話」になっていったのです。

私がここでいう「会話」というのは、相手に興味を持ちながら話を聞き、

こちらのことも知ってほしいという心持ちで話をしている状態のことです。

それに対し、普段受ける営業の電話には、それがありません。

会って話を聞いてほしいという前のめりな話っぷりや、

ハキハキと個性のないマニュアル的な話し方をされるからでしょうか。

興味も持てないし、こちらの話を聞いてほしいとも思いません。

では、その電話の主は何が違っていたのでしょうか?

自分は何者かを告げた後、

「商品ブランディングで悩まれているある企業が、

デザインなどを頼める会社を探しているのですが、

御社はそういった案件は対応していますか?」と。

すごく自然体な語り方を前に、単に売り込みたいのではなく、

クライアントのために本当にマッチングしている相手先を探している、

そんな気持ちにさせられました。

私は、当社は既存のお客様からそういった案件を引き受けることはあるが、

デザイン会社ではないこと、

同じブランディングでも、インターナルブランディングの方が

得意であることをお伝えしました。

さらに詳しく聞かれたので、こちらもさらに深くお伝えするということが続き、

相手は「ちょっと違う感じですかね?」と言って、

5分か10分お話して、ほどなく会話は終わりました。

普段の営業電話のように、手短に断ろうという気持ちはまったく働かず、

とても良い気持ちで電話を終えました。

その人は本当にマッチングする相手先を求めていると感じたので、

当社のパートナーさんをご紹介しようかと思ったくらいです(笑)

この出来事から私が得た気づきは、2つ。

(その1)誰かのために動いている人のことは、ちょっと応援したい気持ちになる。

(その2)どちらかが先に、普通のありのままの自分でいると、会話になっていく。

結局、自分らしさに覆いをかけて行動すると、

多分相手は「バリア」を感じたり、

「用心」しなければと感じて、

それが「防衛的な態度」を生んだりします。

これは社内の人間関係でも同じですよね。

ちなみに、営業職の方へ、お役立ち情報です。

私の知り合いでもあり、過去にコンサルしていただいたこともある渡瀬さん、

内向的でも口下手でも立っていけるサイレントセールスの権威です。

ご興味がある方はこちらへ

さ、暑い日が続いていますが、素敵な1週間を!

多動力よりも必要な○○力

今売れているホリエモンこと堀江貴文氏の本「多動力」。 社内で回し読みしているその本を、私も借りて読みました。

ホリエモン。

この方は、私の想像というか、妄想に出てくる一人です。

どんな妄想かというと、

「もし、この人が総理大臣になったら、日本はどうなるだろう?」。

ホリエモンの他にも、例えば、孫正義氏、糸井重里氏なども、

この「もし、この人が総理大臣になったら?」の妄想に登場します(笑

さて、ホリエモンの「多動力」。

想定内のことが書かれていて、新鮮味はありませんでしたが、

内容的には同意できることばかりで、ある意味、共感もしました。

読んでいない方もいらっしゃるでしょうから、

どこまで感想を書くか、若干躊躇しながらも、

率直に書こうと思います。

共感、9割以上したんです。

でも1割ぐらい、何かこう共感できないザラっとした部分がありました。

9割共感したなら、普通はそっちを書きたくなるものですが、

なぜかできなかった1割について、今、書こうとしている。

この心理は何なんだろうな?

これを書きながら考えているところです。

まず、どうやって与えられた命を有効に使うか、

そのハウツー本としては「そうだよな〜」と思える。

とてもいいことをたくさん言ってくれています。

例えば、、、

学校というのは平均点の子どもを作る工場のようなものだから、

どこかに一方に偏り、バランスが取れていない人間が集団に交じっていると

不安を覚え、無理やり矯正しようとする。

とても共感します。

でも、、、

全体的には人として、ホリエモンの書く生き方をしたいかというと

私にはそうは思えませんでした。

こうやって生きても私は楽しくないなと。

それは、次のような理由からです。

ホリエモンは、自分が楽しく生き、自分が好きなことと、

自分が達成したいことを達成することを、

人生の最大の楽しみにしているように見えます。

創造性の面も効率最優先に見えます。

それはこの本のP218に「人生に目的なんていらない」

という章において、「今を楽しむことだけが、すべてなのだ」として

書かれています。

本の中ほどでは、電話してくる人さえ否定しています。

では、誰か他の人の悩みや苦悩を聞くこと、

誰か他の人の、その瞬間の人生の喜びを聞くこと、

それらは単なる邪魔であって、

聞くだけ損なのでしょうか。

そんな問いに対するホリエモンの答えは本の中にはなく、

明確にはわかりません。

ところで、、、

ホリエモンの価値観は、創造性の面も効率最優先に見えますが、

ムダ話を是として伸びている企業もあります。

ヤッホーブルーイングです。

https://www.advertimes.com/20170628/article253170/

個人的にはこっちの姿の方が興味も共感も湧きますね。

「多動力」におけるホリエモンの真意はわかりませんが、言葉の端々から、

自分の時間を乱すコトは歓迎しないという人生観なのだろうなと感じました。

一見器が大きそうで、残念ながら小さいな、と。

ですので、総理大臣の妄想は打ち砕け、

そのお友だちぐらいのところにいるといいかもですね(笑

「多動力よりも必要な○○力」。

この「○○力」の中にあなたは何を入れますか?

さて、今日は7月10日です。

九州で台風被害に遭われた皆様が少しでも安らかでいられますように。

読者の皆様が、この夏を謳歌されますように。

私自身が、この夏を楽しみますように!

ではまた来週。ブログでお会いしましょう!

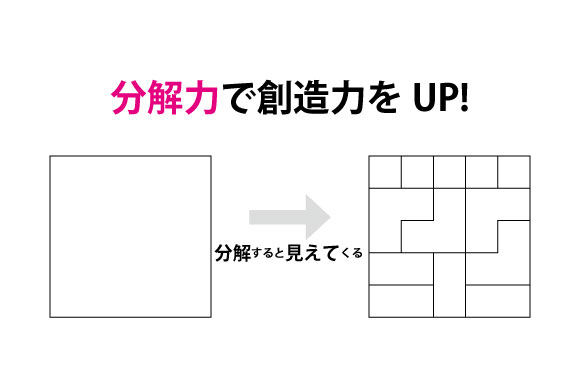

「分解力」に注目!

早いものでもう7月。夏休みの予定はもう決めましたか?

以前は、夏に休まなくても、9月に休めばいい...と思ったりしていましたが、

最近は2017年の夏は今年しかない、と思うようになりました。

今日という日も、今日しかありませんね。大切にしたいものだと思います。

さて、前回は「整理」について書きました。

今回は「分解」について書こうと思います。

なぜなら私は創造性の入り口にある大きな要素の一つとして、

「分解」に注目しているからです。

「整理」との関係で言うと、「整理」の前にあるのが、「分解」です。

よく新しいアイデアは、古いアイデアの組み合わせを変えて生まれると言われます。

例えば、

古いアイデア =アイデアA×アイデアB であるなら、

新しいアイデア=アイデアA×アイデアC で生まれてきたりするわけです。

ということは、分解されていいないと組み合わせを変えることがしにくいわけです。

創造性の話の例として「分解」の端的な例を挙げたいのですが、

わかりやすい例が思い浮かばず、

そこで効率化を図るというシーンで「分解」というものを考えてみたいと思います。

効率化と聞くと、多くの人はコストカットなどを思い浮かべ、

それが創造的であるとは感じないかもしれません。

でも、これまでの業務を効率化するということは、

創造性なくしてありえません。

過去の発想を捨てて、業務フローを再構築するという

とても創造的なアプローチが必要です。

で、この創造的なアプローチをしている人が無意識にしているであろうことが、

業務の「分解」であると私は思っています。

まずは、あれこれ考えず時系列になるべく小さく分解してみるわけです。

小さく分解すればするほど、どこに

・時間的負荷がかかっているか

・精神的負荷がかかっているか

・ミスの起きやすい箇所があるか

・品質のばらつきを生む箇所があるか

・無駄があるか

・ミスコミュニケーションが起きやすい箇所があるか

が、見えてきます。

大体の原因もわかります。

で、次に別の軸での分解も考えてみる。

例えば、

・自分だけで完結すること、第三者が絡むこと

・メールで行なっていること、電話で行なっていること、対面で行なっていること

・常時発生すること、月の一時期に発生すること 等

そうすると、本当にその必要があるのか、という疑問も生まれてきます。

これらの作業を「分析」と言ってもいいのでしょうが、

「分析」と言うと、いきなり考察するようなイメージがありますよね。

「分解」という言葉の方が、具体的な作業イメージが湧きます。

これを行うのにかかる時間は短くて15分、長くても30分です。

「分析」しろと言われれると、

どこから手をつけたらいいかわからないと感じるかもしれないことが、

「分解」なら軽くできそうな作業に変わります。

これをやってしまうと、あとはアイデアを出すだけですし、

どこから考えていいかわからないなんてことがないから、

アイデアはどんどん湧いてきます。

でもね、ビジネスパーソンの教育で、

「分解しよう」ということ、あまり教えられていない気がします。

創造性の入り口にある重要なプロセスなのにね。

ここでは「効率化」を例にしましたが、

例えば商品開発担当者が、

「当社の企業理念は『人々の豊かな食生活と健康に貢献す』なのだから、

それに合った商品を開発しよう...」といきなりそこから考えても、

糸口がなさすぎて思考停止になりますが、生活時間を分解し、

「朝起きてからの10分間」に注目して商品企画を考えようと思ったら、

もう少しアイデアが出やすくなりますよね。

あるいは、社内広報担当者が、

「イノベーション」をテーマとして企画を立てたいと思っていても、

そのままでは題材が大きすぎてふんわりしてしまいますが、

「イノベーション」を起こすために必要なことを挙げてみたとします。

例えば、こんな感じです...

・思い込みをなくす

・初めの一歩を恐れない

・仲間や協力者を作る

・あきらめない

こんな要素に分解したなら、ずっとアイデアが出やすくなりますよね。

当社では社内報を内製で制作している企業の皆さまへ、

現行予算を変えず、制作業務の品質向上と効率化の両立を目指す、

クロスーワークというサービスを提供しています。

このサービスのノウハウは、ある意味この「分解」のノウハウから生まれています。

ご興味がありましたら、ぜひお問い合わせください。

2017年も後半に入りました。

今週も素敵な1週間でありますように!