使っていない筋肉、組織の中でもあるんじゃないかな?

私ごとで恐縮ですが、5月頃からプロについて、

毎週1回、筋トレを行っています。

3カ月ぐらいで成果が出たのか、

「痩せた?」「カラダが締まったんじゃない?」と

周囲から言われて、ちょっとホクホクしています(笑

トレーナーの藤田さんは東大院卒の理論派。

今のところストイックなことはせず、宿題もなく、

ただ朝ごはんはしっかり食べるということに取り組むぐらいで、

ラクして成果が出ています。

けれど、トレーニング中の1時間は普段使っていない筋肉を

みっちり使います。

「え、そんな簡単そうなことが、、、く、くるしい〜」。

たとえば右脇腹を下にして寝転んで、

左足をまっすぐに持ち上げて、ハの字に開く。

すると、足の付け根のお尻の脇、めちゃめちゃ辛くありませんか?

あるいは、仰向けに寝転んで、両足を30度ぐらい上げて、ハの字に開く。

これまた普段使っていない内腿にストレスがかかって、効きますよね。

で、イマイチ思ったように動かないときに、

藤田さんが「じゃあ、まず先にコレコレをやってください」と言って、やる。

そうすると、あーら不思議。ずいぶんラクに動くようになるのです。

で、スクワットしながら思いました。

そういえば、人のカラダ、筋肉という組織は、

集団という組織に似ているかも、と。

毎日、どの部門も一生懸命すべきことをし、役割を果たしています。

でも、使っていない筋肉がないのか?といえば、

やっぱりありますよね。

私たちは組織のコミュニケーションを活性化させるための会議や、

コミュニケーションの課題を明確にするための会議をファシリテーションしますが、

「このメンバーで話すのは初めて」という会議になることは珍しくありません。

そうすると、どうなるか?

まさに最初はカラダが動かないのと同じく、

「どういう場なの、ここは?」という心理状態から始まります。

でも、やがてカラダが心地よく動き出すように、

会話も軽快に動き出します。

組織において、使っていない筋肉を使うとは、どのようなことなのでしょうか。

いろいろあるでしょうけれど、たとえば、

今挙げた例のように、いつもと違うメンバーでディスカッションするとか、

これまで前例のないことをやってみるとか、そういうことだと思います。

前例のないことというと、何か「大きなこと」というイメージがありますが、

本質は小さなことをたくさんやることなんじゃないかな。。。

たとえば、メールで済まそうと思えば済むことだったとしても、

わざわざデスクまで行く...とか、

誘ったことのない相手をランチに誘う...とか、

そんな小さなことです。

しかしながら、その簡単そうな小さなことを私たちはなかなかできません。

そんな小さなことなのに、なんだか勇気がいるような気がしていますよね。

どう思われるかな? 否定的な反応をされたらイヤだな...。

そんな気持ちが働くからでしょうね。

でも、筋トレをすると、ドーパミンやエンドルフィンが出るように、

組織内で普段使っていない筋肉を使うと、

気持ち良さを感じるかも!

組織のための小さな筋トレ、やっていきたいですね。

会議で「考える」「話す」を分けるメリット

こんにちは!

先週、偶然にも似たような別々のプロジェクトが今月3つ始まると書きました。

いずれも私たちがファシリテーション&コンサルテーションするような案件です。

そこで、今日は、私たちがミーティングをファシリテーションするときに、

何に配慮しているかを紹介させていただきます。

配慮している点はいろいろありますが、、、、(笑

一番は参加者の方たちの気持ちが、会議に対して他人事にならず、

主体的に参加しようと思ってもらうようにすることです。

そのためにも、「話す人」と「聞く人」に分かれないような工夫をたくさんします。

今日は、その中でもシンプルですぐに使える方法をお伝えしますね。

それは、各自の意見を書き出してもらう時間と、

書いたものをシェアしてもらう時間を分けるという方法です。

なぜ、このようにするかというと、複数のメリットがあるからです。

具体的には、こんなふうにその場にいるメンバーに伝えます。

「今から⚪︎⚪︎についての意見を出し合います。

⚪︎分間、考えながら付箋に書き出してください」

シェアの時間帯では、各自が書いた内容をシェアしてもらいます。

そして、そのコアなるポイントをホワイトボードに書き出して、

グルーピングしていきます。

この方法、いろんな意味で楽です。理由は、、、

第一に、こうすることで、全員が「考える」ことをせざるを得なくなります。

自ずと、「聞いているだけの人」でいるわけにいかないということですね。

第二に、声の大きい人に場を占領されることを防げます。声の大小に関わらず、

全員が自分の考えを発言できるようになります。

第三に、人の意見の影響を受けにくいというメリットもあります。

書かない場合は、前の人の発言(特に上司の発言)の影響を受けますが、

書いてそれをシェアするという方法によって、影響を受けにくくなります。

第四に、考えながら話すと時間が伸びがちですが、

この方法だとシンプルに共有でき、タイムテーブルをしっかり組むことができます。

この方法は、特にアイデアや意見を発散する場面で有効ですね。

大抵、1セット10分、目的に応じて、1セットしか行わない場合もあれば、

何セットか行う場合もあります。

アイデアが求められているときは、10分3セットやると、

かなり出尽くすと言われています。

アイデア会議やブレストのまとめ役でいらっしゃる方は、

ぜひ参考にしてみてください。

では、今週も素敵な1週間でありますように!

《対話をスルー》するリスク

東京都の小池都知事、がんばっていますよね。

私は、小池さんになってから、時々Youtubeで定例会見を見るようになりました。

オリンピック問題や豊洲市場の問題について、

小池さんは「東京の問題は日本の問題」と述べています。

つまり、合意形成のプロセスが不透明で、

責任の所在があいまいな状況は、

単に東京都で起きているだけでなく、日本中で起きている...

そんな問題提起だと思います。

実は私も同じようなことを感じています。

組織内コミュニケーションにおける多数の小さな問題は、

根っこではつながっていて、

一つとは言わないまでも、少数の大きな問題である場合が多いです。

小池さんが挙げた日本で起きている問題の根っこにあることの1つは、

私は、人々が《対話をスルー》していることだと思います。

企業などの組織内会議はもちろんですが、

地域コミュニティや学生サークルなどの場面においても、

積極的に発言する人が極めて少ないと聞きます。

なぜ、そうなってしまうのか。

別に意識調査をしたわけではありませんが、

会話ベースの情報から推測する限り、理由は2つです。

その1。思ったことを発言して、イヤな思いをしたことがあるから、

発言したくなくなった。

その2。思ったことを発言すると、波風が立つような気がするから、

波風を立てる当事者になりたくない。

理由は何であれ、皆んなが、そうやって対話自体を避けてしまうと、

そりゃ合意形成は形だけになり、他人事になるに決まっていますよね。

当然、誰も結果にコミットせず、責任の所在も曖昧になります。

さて、、、伺います。

あなたは自分の子どもに、

対話の場で積極的に発言しても損するだけだから、

黙って聞いていればよい、と教えますか?

発言せずに、黙って聞いて、

後になって自分は知らないと言う態度。

これは、グローバル社会に向かう世の中の動きに逆行します。

その態度を続ける限り、

いくら英語が話せようが、通用しないですよね。

そんな日本人ばかりになるとどうなるか。。。

10年後には役職者は外国人ばかり。

絵空事ではなく、極めてリアルです。

《発言する》=《波風を立てる》

まず、この思い込みを捨てることが重要なのではないでしょうか。

社会には違う価値観の人が大勢いる。

その前提で、どうお互いを認め合いながら、合意をどうつくるか、

そういう発想での行動が求められていると思います。

「日本よ、いったいどこへ行く?」と思う中で、

最近、希望が持てる出来事がありました。

偶然ですが、似たような問題意識に基づくご依頼案件が3つあり、

今月、同時にプロジェクトとしてスタートします。

社内コミュニケーションの問題を明らかにしながら、

最終的には社内広報や社内報のあるべき姿に収束させる...

そんなプロジェクトで、

私たちはファシリテーター兼コンサルとして参加します。

共通するのは、問題をオープンに議論したいという意欲に富み、

個々のモヤモヤする気持ちを放置せずに、

対話を通じて合意形成しながら、問題解決に臨みたいと志向している点です。

いずれも、誰かが勇気を出して、対話の場を作ろうと声を上げました。

こうした行動が社会のいろいろな場で起きていくと、

日本はもっと変わると思います。

そして、対話を設計したり、活性化させるファシリテーターを

もっと育てる必要がありますね。

私に何ができるか、自問しています。

さて、10月も後半。

今週も良い1週間をお過ごしください!

すべての人はアーティストである

前回はビデオを撮らなかったので、ビデオブログ的には2週間のご無沙汰です!

今日は、アートについて話したいな。おつきあいください。

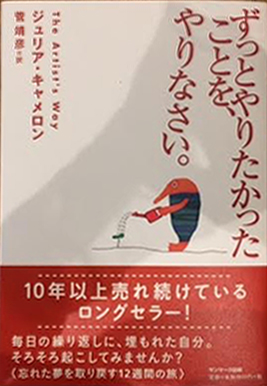

今回は、「ずっとやりたかったことを、やりなさい。」

(著:ジュリア・キャメロン、原題:The Artist's way」)という本を紹介しながら、自分の心を解放してクリエイティビティを発揮するということについて、一緒に考えたいと思います。

この本は、誰もがみんなアーティストなんだよ、ということを教えてくれる本です。と、同時に、人が創造的になるための方法(12週間のプログラム)が紹介されています。共感します! この本は、一時期当社がお世話になっていた飯島波奈さんという方から最近教えていただきました。飯島さんはそのワークショップなども開いています。ご興味があればぜひ。

この本を紹介したいと思った理由は、たまたま私自身が、今、絵を描いているから。

そして、人の心を自由にする方法を私も人に広めたいと思うからです。

私自身は、何の専門教育も受けていないのに、

あるときは、絵を描こうと思い、

あるときは、音楽を作り、

あるときは、小説を書きます。

ただただそれをやることが楽しいからです。

今は、絵を描くために、

Youtubeを見て、絵の具の使い方を学んでいます。

絵の具の溶き方も、下地の作り方も、何も知らず、

誰のためでもなく、自分が満足するために絵を描くことをやっています。

しかも、いきなり展覧会を開くことを目標に掲げて(笑

でも、、、、

昔はそうではありませんでした。

幼稚園のとき、私は絵を描く行為で、

子供らしくない態度をしていたらしく、母を悩ませていました。

つづく小学校1年生。

初めての通信簿で、図画工作の評価は「3」。

私の自尊心が求めるのは「5」。

認められない初体験。子どもながらに辛かったです。

でね、その「私は苦手」という意識が、その後の私を縛ります。

自分で自分に「苦手」を刷り込んだんですね。かなしい。

ところが、高校生ぐらいになって、

そんな私が、途中で自分を解放し出して、

クリエイティブなことって誰でもやってもいいのかも、と思い始める。

その高校の文化祭や体育祭が、とってもクリエイティブで、

私にしてみると「え? そんなこと、やっちゃってもいいんだ!?」と

思うほど、お祭りでクリエイティブパワーが全開になる、

そんな高校だったからです。

正確に言うと、私は運動部だったから、

そこで何かを発揮することはなかったけど、

自分にOK出しをしていいと思えたのは、その頃だと思います。

というわけで、今では、私も自分をアーティストだと思えるし、

すべての人がアーティストだと思えます。

具体的には、私は10年に1度ぐらいの感覚で、

アート三昧して、自分を表現したくなり、

実際にそれをやってきました。

私は会社経営もアートだと思っていますが、

絵画、小説、音楽、詩などによって自分を表現することは、

自分らしくあるために必要なことなんですね。

私は、美術を学んだこともないし、音符も読めないんですが、

本質からすると、そんなことはどうでもいいことです。

というか、そんなことを知らなくても、自分を表現することはできるんですよね。

でも、そこって、人にとっては「???」なのじゃないかな。

本当はみんながやりたいことなのに。

じゃあ、そのためにどんなことが必要なのでしょうか。

私は最低次の2つが必要だと思っています。

第一は、自分への思い込みを手放すこと。

人は、たくさんの思い込みを自分に対してしています。

多くの場合はそれが制限になっています。

自分が自分にしている制限を解くこと。

表現したい欲求にしたがうことを自分に許すこと、

それが最初の一歩だと思います。

第二は、他人に褒められたいという気持ちを捨てること。

誰しも、他の人から認められたい気持ちを持っています。

が、自分が表現したいなら、まずはそれを忘れること。

むしろ、自己満足を大切にすることです。

すべての人はアーティストである、

...という私の意見、あなたはどう思いますか。

そういう社会になったら、毎日がイノベーションです。

そんなニュースで溢れている社会になると思います。

そのために私にできることはなんだろう?

きっと何かあるはず! そんなふうに思います。

今日も聞いてくださって、ありがとうございました。

素敵な1週間をお過ごしください!

サルの前で転ぶな

2週間ほど前、岩崎ちひろ美術館に行きました。

ちひろ作品自体も美術館ももちろん素晴らしかったのですが、

展示されているとは知らずに鑑賞してきた

あべ弘士さんの作品もとても素晴らしかったです。

あべ弘士さんは旭山動物園で飼育係として勤務した後、

動物を題材にたくさんの絵本向け絵画を描いています。

展覧会では、動物を描いた作品の脇に、日記のような随想が書かれていて、

それがまたおもしろい。

ある作品では、こんなことが書かれていました。

先輩から「サルの前では絶対に転ぶなよ」と忠告があって、

その理由を聞いたら、「1度転ぶとそれ以降必ずなめられるからだ」と言われた、

しかし、ある日、自分は足が滑って転んでしまった。

その日から確かにサルの態度が激変した、、、、そんな内容でした。

犬も、どんなに毎日エサをやって可愛がっても、

その家の主が誰なのかを瞬時に判別するといいますから、

サルが転んだ相手への態度を変えるというのは、容易に想像できますよね(笑

なのですが、、、

このような行動はメスザルも取るのでしょうか。

正解はわかりませんが、私には自分のDNAを残すために

勝負や生存にこだわるオスザル特有の行動のように思えてしまいました。

なぜ、こんな話をするかといえば、男性と女性では性的特徴というよりも、

社会的歴史的体験や育てられ方の違いから、

何かしらその特徴に違いがあるような気がするからです。

男性社会を《転ぶとなめられる》社会と決めつけるつもりはありません。

しかし、それがどうであれ、時代が女性活躍を歌い上げるのであれば、

男性、女性、それぞれの行動様式の特徴と、

相手がそれにどう感じるかをお互いに知っておくと、

女性が活躍している社会のイメージの共有が進むのではないでしょうか。

そこで、今日は、あべ弘士さんのサルのエピソードを参考に、

私が女性目線で感じる男女間のギャップについて書きたいと思います。

まず、あべさんの《転ぶとなめられる》社会について、

男性はどう感じているでしょうか?

女性の場合は、多くの場合、相手が転んだからといって、

なめたりする人は少ないような気がします。

転んだのが男性であっても、女性であっても、です。

むしろ、転ぶのを恐れて、何もしない人を

尊敬しない傾向があるのではないか、と。

少なくても私を含めて私の周りにいる女性には、

そういう傾向を感じます。

なぜでしょう?

女性には子どもを一人前に育てたいという本能があるから、

相手を「なめる」という指向がないのかもしれませんね。

なめたら、人は育たないからです。

さて、《転ぶとなめられる》社会では、

意見は言いやすいでしょうか。

男性の発言は、女性から見ると、とても婉曲的で、核心がわかりにくい、

...なんてことが往々にしてあります。

ふと《転ぶとなめられる》という情報がDNAに組み込まれているからかしら?と

考えましたが、実際のところはどうなんでしょうか?

女性は「こういうことをすると攻撃される」という情報が、

DNAに十分には組み込まれていないからか、

良くも悪くも男性よりも発言が大胆かつ直接的な気がします。

相手の発言が婉曲的であると「で、つまり...?」と詰め寄ったり(笑

一方、男性は、相手の表現が婉曲的であろうとも、

そのまま相手の気持ちを汲み取ろうとするのではないでしょうか。

良く言えば、男性はやさしいコミュニケーションを取っているのに、

女性は、それをまどろっこしいと感じてしまったりする。

ある時、ある企業で、こんなシーンを見かけました。

本部長クラスの方(男性)が部下(男性)の男性に

こんな表現でフィードバックしました。

「いや、これはこうしろと言っているんじゃないですよ、

ひとつの感想として聞いてもらって、

吟味してより良い修正をかけてください」

それは、その翌日に行われるイベントの内容に関するフィードバックでした。

部下たちがその後、右往左往したのはいうまでもありません。

女性から見ると、「男性はなぜ〜?」。

男性から見ると、「女性はなぜ〜?」。

そんなことがお互いの間で年中起きているのだと思います。

言うまでもなく、どちらが正しいわけでもありません。

重要なことは、その違いを理解し合いながら、

「男性は/女性はなぜ〜?」ではなく、

双方がお互いの良い点を活かし合うことでしょうね。

さらにいえば、今日の記事では、男性/女性と括ってしまいましたが、

パーソナリティはそもそも個々に違います。

その違いを認め合って活かし合う社会になったら最高ですね。

人の目線はどうでもいいよ...と。

今回は、あべ弘士さんの「サルの前では絶対に転ぶなよ」から

いろいろと考えてみました。

あなたは、どう感じましたか?

10月に入りました。今年もあとわずか3カ月です。

今週もどうぞ良い1週間をお過ごしください!