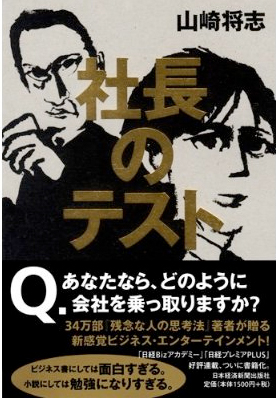

小説「社長のテスト」

当社社員の大吉さんに勧められ「社長のテスト」(著:山崎将志、刊:日本経済新聞出版社)というビジネス小説を読みました。元々の経緯としては、あるお客様の社内報で、ある社員の方がリコメンドし、それがきっかけとなってウチの社内にも広まったようです。恐るべし、クチコミの威力!

当社社員の大吉さんに勧められ「社長のテスト」(著:山崎将志、刊:日本経済新聞出版社)というビジネス小説を読みました。元々の経緯としては、あるお客様の社内報で、ある社員の方がリコメンドし、それがきっかけとなってウチの社内にも広まったようです。恐るべし、クチコミの威力!

さて、読んでみて、とにかく面白かったです。本の帯には「ビジネス書にしては面白すぎる。小説にしては勉強になりすぎる」と書いてありますが、まさにその通りでした。

以下、ネタバレになってもいけないので、多少歯切れが悪い点があるのはお許しを。別に、ミステリーではないから、ネタバレも何もないかもしれませんが…。

登場人物は、西村健一、藤原基彦、阿部常夫の3人。それぞれの心情と事情を持ち、関係性のあるこの3人が、ひとつのストーリーの中で交互に語部になり、物語が進んでいきます。

西村健一は阿部常夫が経営する会社の社員。藤原基彦は阿部常夫の会社の買収を画策しつつ、メドが立たないことから、西村健一をスカウトして同様の会社を作ろうとしている。阿部常夫は密かに西村健一に社長の座を譲ろうとしていたのに、コミュニケーションが悪く、西村に三行半を突きつけられる。それぞれに葛藤があり、コンプレックスがあり…で、人間模様としてとてもよくできた小説です。

タイトルの「社長のテスト」。明快に一つのことを突きつけられるのかと思えば、そうではなく、たくさんの問いかけが散りばめられているような内容でした。

たくさんの暗黙の問いかけの中でも、私が一番印象に残ったのは、「何のために会社を作り、どんな姿勢を貫くのか」「どうすれば、本当の仲間をつくれるのか」というものでした。実は、この問い自体は、小説の中ではどこにも出てきません。けれども、それを問われる気がする作品でした。それなりに稼げる組織の、一国一城の主だからといって、それだけで人は幸せにはなれませんし、社長であるからという理由だけでは人は信頼してついてきてくれません。

自分も幸せになり、周りも幸せになる。そんなボスであるためにはどうしたらいいのか。とても、哲学的な質問を受けたような気にさせられる小説です。

でも、本書は小説なので、ワタシがここに書いた問いはあくまでワタシ自身によるもの。皆さん、それぞれに違う感想、違う問いを感じるかもしれません。大阪出張の往復で読めるぐらいのボリュームです。エンターテイメントとしても面白いと思いますので、お時間があればぜひ!

ーーーー

追伸:

当社の社外取締役タキタリエさんが、こんな署名活動を始めました。

change.org

小さなことを積み上げて世の中を変えたいという気持ちに賛同して、署名しました。

多様性を受け入れることに賛成の方はぜひ一度覗いてみてください。

コミュニケーションしたいのか、したくないのか

それは、多分、1996年頃だったと思います。インターネットの黎明期。ワタシはあるアーティストのメーリングリストのメンバーでした。周りにインターネットを使っている人は多くない時代でしたが、マイナーアーティストの情報を得たいあまりに、「英語」のメーリングリストに登録していました。メーリングリストというのは、登録している他のメンバーに対し、情報を伝え、質問を投げかけ、それに誰かが反応するという一種のコミュニティです。今では想像しにくいですが、WEBサイトというものもまだ「あるのが当たり前」ではない時代だったのです。

しかし、この頃のメーリングリストを通じて得た体験は、ワタシにとって、ものすごく大きなカルチャーショックで、結果的にはワタシの価値観に良い影響を与えてくれたと思っています。とのような影響かといえば…?

その体験を通じて感じたのは、日本人(ワタシの?)の島国根性についてです。メーリングリストにはいろいろな国の人々が書き込んでいます。そうすると、「どう考えてもこの文章は文法的におかしいだろう」というようなことをネイティブではない人たちが堂々と書いている。その発見は痛烈でした。なぜかといえば、私たち日本人の多くは「文法的に合っているだろか」ということを常に気にしていると思うからです。

しかし、考えてみれば、英語は国際語であっても、それを母国語としている人は必ずしも多くはないのだということを肌で感じたのです。大切なのは、誰かとコミュニケーションしたいのか、したくないのかであって、それ以上に上にくる基準はないと理解できたのが最大の収穫だったと思います。そのとき思ったことは、「小さいよ、ワタシ」ということでした。

当時、日本人がメーリングリストにポストすることは珍しかった上に、まもなくワタシがWEBサイトを立ち上げたこともあって、サイトを通じて、国内外の多くのファンと知り合いになりました。その中の一人である香港の友人/ベリンダが、この1週間来日し、ワタシの家に滞在していて、本日帰国しました。

もちろん彼女もネイティブではありませんが、英語力はワタシより圧倒的に上。コミュニケーション力も極めて高い人です。滞在していた1週間の間に、仕事や家族の話もする一方で、年金問題や解散総選挙の話題にまで話が及びます。ワタシにとっては、年金問題も選挙の話も日本語でさえ心もとない話題なのですが、でもボディランゲージも含めて、一生懸命に話すと、なぜかちゃんと伝わるものですねー!

改めて「誰かとコミュニケーションしたいのか、したくないのか」が重要だと痛感しました。そして、「したい」とさえ思えば、必ず伝わると。

そんなベリンダと、先週1日お休みをいただき、金土で山梨県甲府市に行ってきました。行った先は、「昇仙峡」ほか諸々です。

今回の旅行は彼女の来日がきっかけにはなっていますが、ワタシ自身の休憩になっただけでなく、コミュニケーションの原点を思い出すこともできて、大変良い1週間でした。

「成功」ってなんでしょう?

ある人と、ちょっとした雑談から、その人の成功戦略について、意見を求められ、ワタシの宿題にさせてもらいました。こんなとき、安請け合いするのが、ワタシの常なのです。前回書いたような「おめでた力」を発揮して、乗りかかった船という感じで、引き受けてしまいます。そして、アタマの中で「責任負えるのか?」と自問。そして、その答えは「責任など負えない。ただ率直に思ったこと、考えたことを言う」なのです。ワタシに限らず、人は責任なんか、負ってくれません。だから、あなたも、ワタシに意見を求めたその人も周囲の意見に振り回されてはいけません。

先週の金曜日にJwaveを車の中で聞いていたら、陸上の為末大元選手が「周囲の人に意見を求めれば、いろいろな人がいろいろな意見を言ってくれる。それを聞きすぎてしまうのも違うし、遮断するのも違う気がする」と語っていたのが、印象的でした。為末さんは、「前例がないときは、決断するにも判断基準がないので、結局、自分の感覚を頼りにするしかない」と語っていました。感覚というのは、気持ちがいいとか、そんなことです。ワタシは、その意見に激しく同意します。結局は、自分の動物的感覚の方が、ロジカルなことよりも上だとワタシは思っています。その感覚を頼りに決断する方が後悔が少ないように思います。ロジカルな理由ではなく、その動物的感覚を信じること、もしかしたら、それを信念と言うのかもしれません。

さて、話を元に戻して…。「どうすれば、成功するか?」という問い。それ以前に「成功」って何なのですかね〜? ある人は、普通の人よりもお金を稼げている状態と言うかもしれませんし、別のある人は、人から認められた状態と言うかもしれません。あるいは、他の答えもあるのかも。

確かに経済力や知名度は、社会的に言えば、わかりやすい「成功」の尺度です。けれど、「成功」って、本当に「状態」なのでしょうか? ある状態を継続できていることが「成功」なのでしょうか? ワタシは、「成功」をある種の「状態」ととらえることには懐疑的です。むしろ、「ある刹那の連続」なのではないかと思っています。「ある刹那」というのは、喜びを分かち合える瞬間ということかもしれません。

成功は、いわば喜び体験であり、それが何度も重なって起きていれば、成功なのではないか?という考え方です。

ワタシが成功とは「状態ではない」と考えるのは、人生は順風満帆であり続けることはないということがこの歳になったからこそわかっているからかもしれません。経済的にも、社会的評価も安定し、上昇していけるに越したことはありません。でも、生きるというのは障害物競走ですからね。障害は必ずあります。それを乗り越えたときに、その喜びを分かち合える人がいるかどうか、これは成功の尺度というよりも、幸せの尺度として重要だと思います。

またワタシが成功イコール「喜びを分かち合える瞬間が連続している状態」と考えるのは、ワタシの価値観に「一人勝ちしても自分は幸せではない」という思いがあるからかもしれません。

さて、ワタシの宿題。ワタシが一方的に成功戦略を考える前に、その人の「成功」の定義、何をもって成功と言うのかを聞いた方がいいですね。それを聞きに、飲みにいかなくっちゃね!

「おめでた力」バンザ〜イ!

普段の私は、遅くまで仕事をするとしても、滅多にコンビのお弁当を食べないのですが、先週はめちゃくちゃ忙しくて、どうにもならず高い確率でコンビニのお世話になっていました。時刻にかかわらず、コンビニなら夕飯を調達できるというのは、保険としては大変ありがたいことです。でも、残念ながらコンビニご飯だと「自分の気持ちが上がらない」のです。「あぁ〜、またコンビにか…」というような気持ちになります。そんな矢先、MUJI Cafeでテイクアウトもやっており、野菜も取りやすいと聞いて早速行ってみました。そうしたら、結構気持ちが上がったのです。

夜遅くまで仕事をしなければならない、その状況は変わらなかったとしても、ちょっとした「ご飯の選択」で、こうも気持ちが変わるものなのだな〜と痛感しました。

『自分の気持ちを「上げる」コツ』というものに対して、ワタシは普通の人よりもかなり敏感で、関心を払ってきたような気がします。関心を通り越して、達人の領域にあるかもしれません(笑) それを知っている社員は、ワタシのそれを「おめでた力」と呼んでいます。

「おめでた力」が発揮される例は多々あります。具体的にどのようなことかといえば…。

プレゼンの直前に、まだ1行も企画書を書いていないときに、「大丈夫、ワタシは天才! 今までにできなかったことは1度もない」と思うとか、これはホントに苦手と思っても、自分がダメだと思う気持を脇に置いておいて、「ダメな自分はかわいいな」と思うとか、なにもかもがうまく行かず、最低の状況にあっても、「きっと神様は見ていて、そのうちご褒美をくれる」と思う、というようなことですね。基本的に自己肯定しています。半分は自己暗示なのですが、もう半分は本気で思っているから、まさにおめでたいのです。

どうやって、そういう「おめでたさ」を身につけたのかはわかりません。でも、多分、自己否定しても良いことがないとどこかで悟ったのだと思います。もっといえば、どうせ大変なことに向かっていくなら、自分を上げた方が自分がラクになるのです。コンビニ弁当では自分の気持ちが上がらず、MUJI Cafeにすれば上がるなら、ワタシはそちらを選びます。

以前、ファンドを経営する友人がこんなことを話してくれました。

その会社に投資するかどうかの最終判断で一番重視するのが何かといえば、経営者がどんな状況でも悲観的にならないかどうかだ、と。この意味をワタシなりに意訳すると、「おめでた力」は「サバイバル力」でもあるということなのです。

ところで、自己否定をすることと、反省をすることは別のことです。自己否定をしたところで、何かが生まれるでしょうか? 自分の人生が良くなるでしょうか? 自己否定をしないというのは、現在の自分や自分を取り囲む状況を受け入れて、直視するということですが、だからといって反省は反省でしています。むしろ自分を直視するというのは、自分に言い訳をしないということなので、反省はかなり素直にします。反省することを忘れてしまうと、人は成長できなくなりますからね。それこそ一番恐ろしいことではないでしょうか。

「『おめでた力』養成講座」

そんなセミナーをやりたくなりました。